Dauerhafte Konflikte oder Anfeindungen können einem ganz schön zu schaffen machen. Auch (noch so) starke Persönlichkeiten verändern sich irgendwann durch solche Erfahrungen. Was kann man dann tun? Gibt es Erklärungsmodelle oder Lösungsansätze, die sich in der Praxis bewährt haben?

In diesem Beitrag wird das Modell des „Inneren Teams“ von Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun vorgestellt und es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie es in der Mobbingberatung angewendet werden kann.

Inhalt:

www.manfred-evertz-art.com

- Einleitende Gedanken

- Das Innere Team

- Grundaufstellungen und individuelle Bandbreite

- Die Übung

- Störung des inneren Betriebsklimas

- Wie sind die Konflikte zu lösen?

- Stärkung der Persönlichkeit

- Anwendung des Modells bei typischen Problemen in der Mobbing-Beratung

- Welche Widerstände gibt es?

- Fazit

- Danksagung

- Literatur

Einleitende Gedanken

Mobbing ist oftmals ein mulitkausal verursachtes Geschehen, welches in einem sozialen Kontext stattfindet. Folgt man Paul Watzlawick, so reicht es bei der Analyse zwischenmenschlicher Beziehungen (bzw. Systeme) nicht aus, sich lediglich auf die individuellen Eigenschaften der daran beteiligten Personen zu fokussieren (Rollen, Bedürfnisse, Erwartungen, Werte, Ziele, Charakter etc.), da diese sich in einem jeweils anderen Umfeld ganz unterschiedlich auswirken können. Viele Ansätze gehen nun den Weg, dass sie einige (besonders wichtige) Aspekte des menschlichen Miteinanders fokussieren (z. B. Empathie, Wertschätzung, Toleranz etc.) und Methoden entwickeln, diese zu stärken. Zugleich arbeiten die meisten Berater, Coachs und Therapeuten zunehmend auch systemisch und berücksichtigen die entsprechenden Dynamiken der Umgebung (bzw. des Systems), denen Klienten ausgesetzt sind.

Wie wichtig das ist, zeigt sich z.B. an dem Phänomen der ‘negativen Rückkopplung’, welches die Bemühungen des Systems bezeichnet, einen Gleichgewichtszustand bzw. eine vorhandene Struktur aufrechtzuerhalten. Negative Rückkopplungen wirken also wie ein Korrektiv in Richtung „Stabilität“ oder „Beruhigung“. „Probiert“ ein Klient nun also eine veränderte Einstellung in seinem (gewohnten) Umfeld aus und zeigt sich diese in seinem Verhalten, wird das System (also das Umfeld bzw. seine Kommunikationspartner) dem automatisch entgegenzuwirken versuchen. So geschieht es nicht selten, dass der Klient schnell wieder in gewohnte Verhaltensmuster zurückfällt und die angeregten selbstreflexiven Prozesse im Sande verlaufen…

Ein wichtiger Teil der Arbeit des Beraters bzw. Coachs ist es also, den Klienten in seinem Veränderungsprozess zu bestärken. Noch hilfreicher ist es, wenn der Klient in die Lage versetzt wird, sich selbst zu (be-)stärken. Diese sogenannten ‘positiven Rückkopplungen’ unterstützen also die Veränderung (z.B. das neue Verhalten). Es stellt sich also die Frage, wie es ein Klient schaffen kann, sich selbst in seinem neu erlernten Denken und Verhalten dauerhaft zu bestärken?

Es gibt viele Ansätze, die sich mit dieser Frage beschäftigen, wie also die Resilienz eines Menschen gestärkt oder gefördert werden könne. Neben den herkömmlichen Tipps (wie z.B. eine gesunde Ernährung, Sport, regelmäßige Erholungsphasen) sind vor allem jene Modelle verbreitet, die von anerzogenen bzw. früh erlernten aber veränderbaren Glaubenssätzen bzw. Grundannahmen über sich selbst, die Mitmenschen und die Welt ausgehen. Es wird angenommen, dass sich einige davon ungünstig auf das Stressverhalten des Betroffenen auswirken und somit reflektiert und mittels bestimmter (je nach Verfahren sehr unterschiedlicher) Techniken modifiziert bzw. ausgetauscht werden sollten. Die Auswirkung auf das Verhalten bzw. auf das Wohlbefinden des Klienten ist bei dieser Vorgehensweise (bei adäquater Durchführung) in der Regel sehr positiv und nachhaltig. Dabei stellt sich allerdings die Frage, wie der Klient sich vor sogenannten ‘blinden Flecken’ bei der Selbstwahrnehmung schützen kann?

Das Modell des „Inneren Teams“ von Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun bietet für diese beiden Fragen praktische Lösungen an, die es dem Klienten erleichtern, ein hohes Maß an Transparenz bzw. Klarheit und damit Entscheidungsfähigkeit zu erlangen und sich innerlich zu stärken.

Das Innere Team

www.manfred-evertz-art.com

Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun (Psychologe und Kommunikationswissenschaftler) ist durch seine Werke „Miteinander Reden“ und hierbei vor allem durch das Nachrichtenquadrat (bzw. die „vier Seiten einer Nachricht“) bekannt geworden, dessen Aussagen sich auch in den anderen Modellen des Autors wiederfinden. In dem dritten Teil seiner Veröffentlichung bespricht er die Möglichkeit, die Persönlichkeit des Menschen als Inneres Team aufzufassen, wodurch innere Konflikte und Verhaltenstendenzen erklärbar werden. Die Mitglieder des Inneren Teams beschreibt er als Einstellungen und Tendenzen, die sich durch bestimmte Begrifflichkeiten beschreibbar und somit für den Klienten im Rahmen einer Selbstreflexion besser handhabbar machen lassen. Innere Konflikte können so durch einen inneren Dialog geklärt werden. Schulz von Thun formuliert dies so: “Die Mitglieder des Inneren Teams sind innere Wortmelder. Sie melden sich als Botschafter der Seele zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Situation. Sie melden sich und wollen etwas. Zumindest wollen sie gehört und berücksichtigt werden. In der Beratung wenden wir viel liebevolle Gründlichkeit auf, um ihre Botschaft prägnant zu machen und um ihnen einen Namen zu geben.”

Da die in der Person bestehenden Konflikte neben ihrer Binnenwirkung (z.B. Energie- und damit Leistungsminderung durch andauerndes Abwägen und Unterdrückung von Verhaltenstendenzen, Kontaktlosigkeit bzw. Abspaltung von inneren Anteilen, Krankheiten etc.) immer auch nach außen wirken (z.B. durch widersprüchliche, nebulöse Kommunikation, Sprachlosigkeit, Streitsucht, etc.), können die durch diese bedingte Verhaltensweisen, die zu Konflikten führen, erklärt und aufgelöst werden. Um bestehende Kommunikationsprobleme mit anderen Menschen zu bearbeiten, scheint demnach eine Selbst- und Rollenklärung des Klienten hilfreich zu sein. Eine Begründung seines Ansatzes geht aus der sogenannten Parallelitätshypothese hervor, die besagt, dass „die innere Dynamik im Seelenleben des Menschen […] in weiten Teilen der Dynamik [entspricht], wie sie sich in Teams oder Gruppen ereignet. Das Geheimnis für ein produktives Arbeits- und Seelenleben (mit Effektivität nach außen und gutem „Betriebsklima“ nach innen) liegt im gelungenen Zusammenspiel von kooperativer Führung und Teamarbeit.“

Der Begriff des Inneren Teams wird dabei als eine Art Ideal verstanden, da sich in der Realität oftmals ein Gegeneinander, Durcheinander und Nebeneinander von inneren Stimmen bzw. Teammitgliedern zeigt. Angelehnt an den Begriff des „Selbst“ geht Schulz von Thun davon aus, dass es in jedem Inneren Team ein sogenanntes Oberhaupt gibt, welches darum bemüht sein sollte, die unterschiedlichen Interessen der Teammitglieder „unter einen Hut“ zu bringen“, wobei es aufgrund der oben angesprochenen „Unordnung“ in erster Linie um die Kunst geht, sich selbst zuzuhören. Dieses Oberhaupt hat nun wie in einem Unternehmen die Aufgaben, seine Mitglieder zu kontrollieren, den inneren Dialog zu moderieren, die verschiedenen Stimmen synergetisch zusammenzuführen, Polarisierungen aufzulösen, abgespaltene Mitglieder zu integrieren und für jede Aufgabe bzw. Situation die richtige „Mannschaft“ aufzustellen.

In jeder Kommunikation sind also immer verschiedene Mitglieder des Inneren Teams beteiligt, dessen unterschiedlichen Bestrebungen zunächst sortiert werden müssen, um vorschnelle Reaktionen zu vermeiden bzw. um angemessen mit der inneren Pluralität umzugehen.

Grundaufstellungen und individuelle Bandbreite

Um interindividuelle Unterschiede zwischen Menschen auch mittels dieses Modells verständlicher zu machen, bemüht Schulz von Thun u. a. die Persönlichkeitstheorie von Fritz Riemann, die vier Grundbestrebungen des Menschen benennt, welche wiederum als jene Pole aufgefasst werden können, in deren Spannungsfeld sich menschliches Verhalten vollzieht: Dauer vs. Wechsel und Nähe vs. Distanz. Diese vier Pole sind sozusagen die Stammspieler des Inneren Teams und stehen für jeweils gegensätzliche Bedürfnisse, die bei jedem Menschen mehr oder weniger stark ausgeprägt sind. Interindividuelle Unterschiede lassen sich durch den Wirkungsgrad dieser Motive erklären, die zu einer sogenannten „Grundaufstellung“ führen, mit der Menschen durch ihr Leben gehen.

Dass das Modell des Inneren Teams jedoch nicht statisch ist, also nicht von einer einmal und für alle Zeiten festgelegten Teamstruktur einer Person ausgeht, zeigt sich daran, dass situative Faktoren einen großen Einfluss auf dessen Zusammensetzung haben, es sich also immer wieder verändert. Dies könnte zu der Annahme verleiten, dass es keine erkennbare, einheitliche Persönlichkeitsstruktur gibt, was eine Analyse deutlich erschweren würde. Dass das nicht so zu verstehen ist, lässt sich z.B. an dem Prinzip der personenbezogenen Grundaufstellungen erklären.

Hier zeigt sich die dynamische Variabilität des Modells dadurch, dass sich – je nachdem, mit wem es eine Person zu tun hat – die Aufstellung des Inneren Teams verändert. Selbst wenn man situative Veränderungen dieser Zusammensetzung berücksichtigt, ergibt sich zumeist jedoch eine typische Konstellation. Als Beispiel führt Schulz von Thun das Verhalten seines Sohnes an, der sich seinem Vater gegenüber anders verhält, also andere Teammitglieder „ins Boot holt“, als er dies gegenüber seiner Mutter tut. So hatte die Mutter es häufig mit dem trotzigen Poltergeist sowie mit dem wehleidigen Jammerpott zu tun, während der Vater mit dem selbständigen Manager („Ich kann das schon allein!“) und dem rücksichtsvollen Partner („…wenn es Dir nichts ausmacht, würde ich gern…“) konfrontiert wurde. Je nachdem, welche Rolle eine Person also im Leben des Betroffenen spielt, werden verschiedene Teammitglieder aktiv und treten in die Interaktion. Dies macht deutlich, dass jeder Mensch über ein hohes Maß an Flexibilität verfügt und sich jeweils individuell auf seinen Gegenüber einstellt. Man verhält sich demnach „seinem Gegenüber entsprechend“ und erlebt dies in der Regel auch so. Dies impliziert eine Veränderbarkeit der Aufstellungen im Rahmen der individuellen „personalen Bandbreite“, wobei nicht eine vollkommen andere Persönlichkeit dabei zutage tritt, sondern lediglich eine andere Facette von ihr sichtbar wird.

www.manfred-evertz-art.com

Welche Teammitglieder jeweils ins Team geholt werden, hängt entscheidend von der Rolle ab, die diese Person im Leben des Betroffenen spielt, und von den gezeigten Verhaltensweisen (die ja oftmals auch typisch bzw. charakteristisch sind). Diese spezifischen „Hervorlockungen“ können nun reziprok („…wie es in den Wald hineinruft“) oder komplementär sein. Schulz von Thun verweist dabei auf Experimente und Übungen, in denen sich gezeigt hat, dass die Ausstrahlung eines Menschen innerhalb der ersten Minuten bereits die innere Aufstellung einer „Gegenmannschaft“ beim Gegenüber hervorruft. Auch wenn situative Faktoren dabei eine wichtige Rolle spielen, lohnt es, sich der eigenen Außenwirkung bewusst zu werden. Ein Beispiel aus dem Buch verdeutlicht diesen Zusammenhang: „Ein Kollege, der eher verschlossen ist (der Verschlossene), könnte z.B. den besorgten Seelendoktor bei seinem Gegenüber aktivieren, der dann durch sein Verhalten (z.B. durch besorgtes Nachfragen) wiederum ein darauf eingestelltes Teammitglied bei ihm aktiviert (z.B. den Grenzwächter) und ihn zu entsprechenden Reaktionen veranlasst (z.B. Abgrenzungs- bzw. Abwehrverhalten).“

Weitere situative Aspekte, die die Zusammensetzung des Inneren Teams maßgeblich beeinflussen, sind z.B. das entsprechende Thema, um das es geht, sowie der Kontext, in dem die Kommunikation stattfindet. In der Beratung werden also neben den inneren Stimmen des Klienten immer auch diese äußeren Einflussfaktoren berücksichtigt und in die Analyse mit einbezogen. Für die Mobbing-Beratung besonders wichtig ist auch die berufliche Rolle des Betroffenen, die zu einer Aktivierung von jeweils spezifischen Teammitgliedern führt. So wurde im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten bereits mehrfach untersucht, welche Teamaufstellungen bei welchen Berufen typisch sind. Jede Profession beinhaltet demnach spezielle „seelische Herausforderungen“, denen sich der Betroffene stellen muss. Weicht die gebotene Teamaufstellung zu sehr von den bevorzugten Konstellationen des Klienten ab, wird dieser sich in seinem Beruf wahrscheinlich eingeengt und eher „unvollständig“ fühlen. Durch diesen Mangel an erlebter Vitalität kann es dann zu Konflikten mit dem Umfeld kommen.

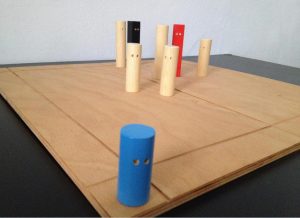

Die Übung

Um nun mit dem Ansatz des „Inneren Teams“ zu arbeiten, kann man eine Übung durchführen, die aus fünf Schritten besteht. Grundsätzlich geht es um eine innere Standortanalyse bezogen auf eine bestimmte Situation oder (häufiger) auf eine persönliche Frage, die dem Klienten auf spielerische Art Einsicht die eigene Persönlichkeitsstruktur gewähren kann. Das eigene Verhalten (bzw. die eigenen Reaktionen) – z.B. in einer Konfliktsituation – wird somit einsichtiger und im stärkeren Maße beeinflussbar. Die Übung dient also dazu, das Innere Team des Klienten zu optimieren. „Richtige“ und „falsche“ Lösungen gibt es dabei nicht, aber sicher solche, die „funktionieren“… Schulz von Thun spricht in diesem Zusammenhang von Stimmigkeit: „authentisch und situationsgerecht – das eine nicht ohne das andere und das andere nicht ohne das eine.“

1. Schritt: Die Fragestellung

Zunächst wird ein Stuhl in den Raum gestellt, auf den sich der Klient setzt. Er wird aufgefordert, sich vorzustellen, dass er nun in der Position des Oberhauptes und darum bemüht ist, eine Lösung für die belastende Situation zu finden. Zunächst geht es darum, eine Fragestellung zu überlegen, die er in dieser Funktion mit seinem Inneren Team klären möchte. Diese Frage soll der Klient dann in einem kurzen Satz formulieren und auf eine Karte schreiben. Mit der Beantwortung dieser Frage sollte der Klient einen Weg für sich finden, mehr Klarheit in die Mobbing-Situation zu bringen oder sie eventuell sogar auflösen zu können, bzw. ein besseres Verständnis darüber erlangen, warum er unter dieser Situation so sehr leidet, damit er künftig besser damit umgehen kann.

Beispiele für solche Fragen könnten sein:

- Warum belastet mich meine Situation am Arbeitsplatz zurzeit so sehr?

- Warum lasse ich mich von Herrn Meier so unter Druck setzen?

- Warum fühle ich mich in meinem Team so unwohl?

Besonders hilfreich für den Klienten ist es, bereits diese Frage lösungsorientiert zu formulieren („Wie schaffe ich es, mit dieser Situation gelassener umzugehen?“). Anschließend legt er diese vor sich auf den Boden und spricht sie laut aus.

2. Schritt: Die inneren Stimmen

Der Klient ist nun aufgefordert, sich gedanklich und emotional ganz auf seine Fragestellung einzulassen bzw. sich in eine typische Konfliktsituation hineinzuversetzen. „Befindet“ sich der Klient dann (gedanklich) in der Situation und hat er einen emotionalen Zugang zu dem, was in einem solchen Moment in ihm vorgeht, können diese Emotionen und die durch sie entstehenden Gedanken benannt werden. Schulz von Thun spricht in diesem Zusammenhang von ‘Botschaften’ mittels derer sich die Mitglieder des Inneren Teams zu Wort melden. Diese müssen zunächst erkannt und dann überprüft werden, inwieweit sie sich für den Klienten stimmig anfühlen bzw. umformuliert werden müssten. Nach Schulz von Thun könnte die dabei gestellte Frage lauten: „Wer meldet sich in Ihnen?“ Das kann dann etwas sein, was der Betreffende zu sich selber sagt, es kann aber auch einen vorgestellten Adressaten der Außenwelt haben (z.B. „Was bilden Sie sich eigentlich ein?“ Oder: „Was bildet der Kerl sich eigentlich ein?“).

Der Klient wird also gebeten, alle Gedanken, Gefühle bzw. Impulse aufzuschreiben, die Ihm in den Sinn kommen, ohne sie dabei zu bewerten. Er verbleibt solange in der Fragestellung bzw. in der Konfliktsituation, wie er es aushalten kann und schreibt alles auf, was ihm einfällt. Auch auftretende Gefühle können in entsprechende Sätze übersetzt und notiert werden.“

Selbstverständlich sollte man bei der Durchführung dieser Übung Rücksicht auf die aktuelle Belastbarkeit des Klienten nehmen und diesen nicht durch zu intensives Insistieren überfordern. Sollte man während der Durchführung der Übung bereits feststellen, dass es dem Klienten schwer fällt, solche Gedanken oder Gefühle aufzuschreiben, können gezielte Fragen gestellt werden, die ihm dabei helfen.

Fragebeispiele:

- Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Person X sich Ihnen gegenüber so verhält?

- Welcher Gedanke geht Ihnen dabei durch den Kopf?

- Was würden Sie in diesem Moment am liebsten tun?

- Warum tun Sie das nicht? Was hält Sie davon ab?

Zu bedenken gilt es hierbei, dass Stimmen der Teammitglieder sich ganz unterschiedlich äußern können. Einige tauchen in einer entsprechenden Situation sofort auf, andere melden sich erst viel später, dann allerdings häufig mit aller Deutlichkeit. Einige sind leise, andere laut (also mehr oder weniger leicht wahrnehmbar). Auch sind sie in einem unterschiedlichen Maße willkommen, was bedeutet, dass dem Klienten einige dieser Stimmen unangenehm oder sogar peinlich sein könnten. Auch kommt es nicht selten vor, dass sich die notierten Aussagen widersprechen.

Diese inneren Regungen (Gedanken, Gefühle, Handlungsimpulse, etc.) soll er anschließend mit Namen versehen, die für die diesen zugrunde liegenden Anteile der eigenen Persönlichkeit stehen, und jeweils auf eine Karte schreiben. Bei der Wahl der Namen kann es hilfreich sein, sich auf das der jeweiligen Regung zugrundeliegende Motiv oder Bedürfnis zu beziehen.

Beispiel 1:

- „Ich will meine Ruhe haben!“

Beispielhafte Deutung 1:

- Motiv: Sehnsucht nach Entspannung und Ruhe.

- Name: Der Erholer, der Ruhemensch, der Einsiedler etc.

Beispielhafte Deutung 2:

- Motiv: Weniger Belästigung durch Dritte oder die Umgebung

- Name: Der Abschirmer, der (Ent-)Störungsminister etc.

Beispiel 2:

- „Ich will meinen Arbeitsplatz nicht verlieren!“

Beispielhafte Deutung 1:

- Motiv: Angst vor sozialem Abstieg

- Name: Der Sicherheitsbedürftige, der Ehrgeizige, der fürsorgliche Familienvater etc.

Beispielhafte Deutung 2:

- Motiv: Ich will mich von meinen Kollegen nicht kleinkriegen lassen!

- Name: Der Kämpfer, der Beharrliche, der Durchsetzer eigener Interessen

Bei der Auswahl der Namen sind der Fantasie des Klienten keine Genzen gesetzt. Je nachdem, welches Bedürfnis beim Betroffenen im Vordergrund steht (z.B. also der Wunsch nach Ruhe oder nach weniger Störung), sollte ein entsprechender Name gefunden werden. Dieser sollte so gewählt sein, dass er möglichst treffend beschreibt bzw. beinhaltet, worauf es in dem entsprechenden Satz bzw. Gedanken ankommt. Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Namen, nur solche, die die Stimme treffend oder weniger treffend charakterisieren. Um Veränderungen in emotionalen Reaktionsmustern zu erreichen, ist es hilfreich, das Unbewusste durch möglichst „starke“ Bilder anzusprechen.

Sind sämtliche „Regungen“ benannt, die dem Klienten in den Sinn kommen, werden die diese (also die Teammitglieder), die an der Situation beteiligt sind, so auf den Boden gelegt bzw. angeordnet, wie sie in Beziehung zueinander stehen. Dieses Vorgehen ist vergleichbar mit einer Aufstellung, bei der inhaltliche oder motivationale Ähnlichkeiten bzw. Tendenzen durch räumliche Nähe gekennzeichnet werden. Teammitglieder, die sozusagen an einem Strang ziehen, bilden dabei eine Art innere Koalition, die nun sichtbar wird. Die auf diese Weise entstehende Visualisierung dient dem Klienten dazu, einen unmittelbaren Zugang zu seiner inneren Struktur zu bekommen. (Schulz von Thun schlägt in diesem Zusammenhang übrigens alternativ vor, mit Zeichnungen zu arbeiten.)

3. Schritt: Identifikation mit den einzelnen Teammitgliedern

Wie man nun weiter mit diesen Ergebnissen arbeitet, sollte man von der individuellen Situation des Klienten sowie von den Ergebnissen der ersten beiden Schritte abhängig machen. Hier beginnt die eigentliche Arbeit, in der es darum geht, die Dynamiken und eventuelle Konflikte transparent zu machen bzw. zu analysieren (auch in Hinblick darauf, wie sie nach außen wirken) und dem Klienten somit auf beinahe spielerische Art einen Diskurs mit den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen zu ermöglichen. Der Autor geht davon aus, dass die Fähigkeit zur inneren Teambildung zu mehr Resilienz und einem klareren Auftreten verhilft.

Um dies zu ermöglichen, wird der Klient nun aufgefordert, sich nacheinander auf die am Boden platzierten Karten zu stellen und die jeweilige Position bedingungslos einzunehmen bzw. das dahinterliegende Bedürfnis ganz klar zu spüren und zu äußern, ohne sich dabei durch die „Stimmen“ der anderen Teammitglieder beeinflussen bzw. stören zu lassen. Er soll sich also, abhängig davon, auf welcher Karte er gerade steht, ganz und gar mit dem entsprechenden Teammitglied identifizieren und dieses ungefiltert zu Wort kommen lassen. Erzielt werden soll dadurch ein bewusstes Erleben der eigenen Bedürfnisse und Motive.

4. Schritt: Der innere Dialog

Nun obliegt es dem Coach, Therapeuten oder Berater, die Teammitglieder miteinander in eine Art Dialog zu bringen. Hierzu stellt er dem Klienten Fragen, die dieser dann aus der Perspektive der angesprochenen Teammitglieder beantwortet. Auch in diesem Schritt stellt der Klient sich immer auf jene Karte, dessen Position er gerade einnimmt. Innere Konflikte können auf diese Weise diskutiert bzw. offen ausgesprochen werden.

In dieser Phase ist es möglich, die Karten neu anzuordnen, also neue Koalitionen zu bilden, oder neue Karten hinzuzunehmen (s. u.). Die Möglichkeiten zur Reflexion, die sich nun mittels des Modells ergeben, sind sehr vielfältig und können hier nur bruchstückhaft dargestellt werden. Im Mittelpunkt dabei steht die Auflösung innerer Teamkonflikte. Dies gilt auch für die Mobbingberatung, wobei hier besonders auf Teammitglieder zu achten ist, die sich bezogen auf den Konfliktpartner bzw. auf die für die Mobbing-Handlungen ausschlaggebenden Aspekte (z.B. berufliche Rolle, Arbeitsplatz) zu Wort melden.

5. Schritt: Die Entscheidung

Nachdem die einzelnen Teammitglieder alle zu Wort gekommen sind und sich miteinander auseinandergesetzt haben, sich eventuell neue Koalitionen entwickelt haben und/oder neue Teammitglieder einberufen worden sind, es also zunächst nichts weiter hinzuzufügen gibt, verkündet das Oberhaupt eine Entscheidung. Hierzu setzt sich der Klient wieder auf den Stuhl und betrachtet die Karten nochmals (in ihrer jetzigen Anordnung). Dann entscheidet er, wie er die unterschiedlichen Motive und Bedürfnisse künftig „unter einen Hut“ bringen möchte bzw. wie er meint, mit ihnen umgehen zu wollen. Das Ergebnis soll also eine Art Handlungsstrategie oder innere Haltung sein, die sich für den Klienten bezüglich der zuvor formulierten Fragestellung nun entwickelt (hat).

Störung des inneren Betriebsklimas

www.manfred-evertz-art.com

Gehen die Meinungen bzw. die Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder des Inneren Teams zu sehr auseinander und kann keine Einigung erzielt werden, so führt dies zu Teamkonflikten, die immer auch eine Außenwirkung haben. Infolge interner Reibungsverluste kann es somit zu einer Leistungsminderung (bis hin zur Erschöpfung) aber auch zu einer unstetigen Außenwirkung kommen, die zu einem Image- oder Vertrauensverlust führen kann. Das Impression-Management des Betroffenen, welches normalerweise u. a. darauf ausgerichtet ist, nach außen hin konsistent zu erscheinen, funktioniert dann nicht mehr. Auch in der Kommunikation des Betroffenen zeigen sich die inneren Konflikte deutlich, z.B. durch widersprüchliche oder nebulöse Aussagen. Dadurch kommt es zu einer Schwächung der eigenen Wirksamkeit bzw. Durchsetzungsfähigkeit, die entweder genereller oder punktueller (bezogen auf einzelne Themen, Situationen oder Personen) Natur sein kann. Eskaliert der Konflikt zwischen den Teammitgliedern und sind die beteiligten Parteien in etwa gleichermaßen einflussreich, kann dies sogar zu Handlungsblockaden führen, die im Extremfall chronisch werden können. Oftmals wird durch die inneren Konflikte auch eine Aggressivität nach außen hin spürbar, die abschreckend wirken kann.

Eine Schwierigkeit bei der Erkundung des Inneren Teams bzw. der an einem Konflikt beteiligten Mitglieder sind die sogenannten Klumpatsch-Gestalten, die durch die Verschmelzung zweier Teilnehmer eines inneren Konflikts entstehen können. Wie bei einer chemischen Verbindung entwickeln diese Mitglieder dann im Zustand der Verschmelzung neue Eigenschaften, die eine Identifizierung erschweren. Besonders die Symptome, die oftmals im Zusammenhang mit einer Depression auftreten (Lustlosigkeit, Müdigkeit, Resignation etc.), sind besonders verdächtig und sollten einer genaueren Analyse unterzogen werden. Das Erkennen der miteinander verstrickten Teammitglieder fällt einem Außenstehenden in den meisten Fällen leichter als dem Betroffenen selbst.

Es wird davon ausgegangen, dass Menschen ein Idealbild von sich haben, das sie anzustreben bzw. zu sein versuchen. Daraus lässt sich ableiten, dass das Oberhaupt dazu neigt, sich mit einigen Mitgliedern seines Teams zu verbünden („Es ist ein Teil von mir.“) bzw. (bei einer Überidentifikation) mit ihnen zu verschmelzen. Andere Mitglieder hingegen wertet es ab („Es ist nur ein Teil von mir.“) oder es versucht, diese zu ignorieren und aus Entscheidungsprozessen auszugrenzen, sie also abzuspalten. Diese abgespaltenen Teammitglieder verschwinden aber nicht einfach, sondern wirken entweder leise aus dem sogenannten Bühnenhintergrund oder sogar aus dem Untergrund weiter. Sie wirken also wie ‘ungeschlossene Gestalten’, die immer wieder versuchen, zu Wort zu kommen bzw. ihren Bedürfnissen Gehör zu verschaffen, und beeinflussen bzw. beeinträchtigen das Verhalten des Betroffenen meist unbewusst. Die Klumpatschbildung könnte eine Folge solcher Unterdrückungsmaßnahmen sein. Schon die Triebreduktionstheorie von Sigmund Freud besagt, dass die Unterdrückung bzw. Abspaltung innerer Anteile zu hohem Energieverlust und zugleich zu selbstschädigenden Verhaltenstendenzen führen kann. Mit der Methode des Inneren Teams können also Phänomene der Verleugnung, Projektion, Sublimierung, Verschiebung etc. durch einen inneren Dialog der an der Entstehung beteiligten Teammitglieder auf eine leicht zugängliche Weise erhellt und bearbeitet werden, ohne sich dabei den Konstrukten von nebulösen Trieben zu bedienen.

Für die Mobbing-Beratung kann es sinnvoll sein, die auf den Konfliktpartner ausgerichtete, personenbezogene Aufstellung des Teams nach bestehenden Konflikten zu untersuchen. Sollten sich diese finden und auflösen lassen, kann sich das Kommunikations- bzw. Konfliktverhalten des Klienten so maßgeblich verändern, dass sich die Situation auflöst. Aber auch Teamkonflikte, die aufgrund der beruflichen Rolle, des Arbeitsumfelds oder durch die Arbeit selbst entstehen, können nach außen hin wirken und andere (z.B. die Führungskraft oder Kollegen) dazu veranlassen, sich gegenüber dem Klienten distanziert bis feindselig zu verhalten. Dies wird wahrscheinlich umso eher der Fall sein, wenn die Inneren Teams dieser Personen mit den gleichen oder ähnlichen Konflikten zu kämpfen haben. Der Betroffene würde in dem Fall als eine Art Projektionsfläche fungieren und somit zur Zielscheibe werden. In den Konfliktsituationen können auch Ängste des Betroffenen zu Teamkonflikten führen, die sich nach außen z.B. durch undiplomatisches Verhalten oder durch Handlungsblockaden zeigen können. Diese Ängste bzw. die dahinterliegenden Erwartungen und Motive gilt es dann genauer zu betrachten (vorzugsweise im Rahmen themen- oder situationsbezogener Teamaufstellungen).

Wie sind die Konflikte zu lösen?

Zur Auflösung innerer Teamkonflikte schlägt Schulz von Thun vor, die (beiden) Kontrahenten zunächst zu identifizieren und sich dann jedem einzeln in Form einer „monologischen Selbstoffenbarung“ zu widmen. Diese Methode lässt sich auch in der Gestalttherapie wiederfinden („Zwei-Stuhl-Technik), wo die „streitenden“ Positionen (nacheinander) auf zwei sich gegenüber stehenden Stühlen (oben wurde von einer Positionierung auf den jeweiligen Karten gesprochen) zu Wort kommen gelassen werden. Hierbei geht es darum, in Kontakt mit den konträren Teammitgliedern zu treten. Anschließend beginnt die Suche nach einer Integration dieser (komplementären) Polaritäten. Anstatt das eine also zu Gunsten des anderen auszuschalten oder vermengte Gefühle anzustreben, wird nach einem “Sowohl-als-auch”-Ansatz Ausschau gehalten, mit dem der Klient eine neue Beweglichkeit entwickeln kann. Abschließend kommt bei dem Modell von Schulz von Thun hinzu, dass eine Teamkonferenz einberufen wird, die es zum Ziel hat, eine neue Teamvereinbarung zu treffen, an der die beiden Konfliktparteien gleichberechtigt beteiligt sind und die den Anforderungen der Situation gerecht wird (s. o.).

Stärkung der Persönlichkeit

www.manfred-evertz-art.com

Wird bei der Benennung der an der Situation beteiligten inneren Anteile bzw. der Teammitglieder des Klienten deutlich, dass einige von ihnen zwar gute Absichten haben, jedoch zu einer Verschlechterung der Befindlichkeit bzw. der Situation beitragen, sie also dysfunktional sind, könnten die entsprechenden Reaktionen hinterfragt und (gedanklich) modifiziert werden. So kann eine neue Vorgehensweise für die Verfolgung eines zugrundeliegenden Bedürfnisses gefunden werden, die sich weniger selbstschädigend auswirkt. Das Ziel ist es, das sich der Klient bewusster darüber wird, wie er die Situation aktiv beeinflussen oder wie er sich von ihr abgrenzen kann.

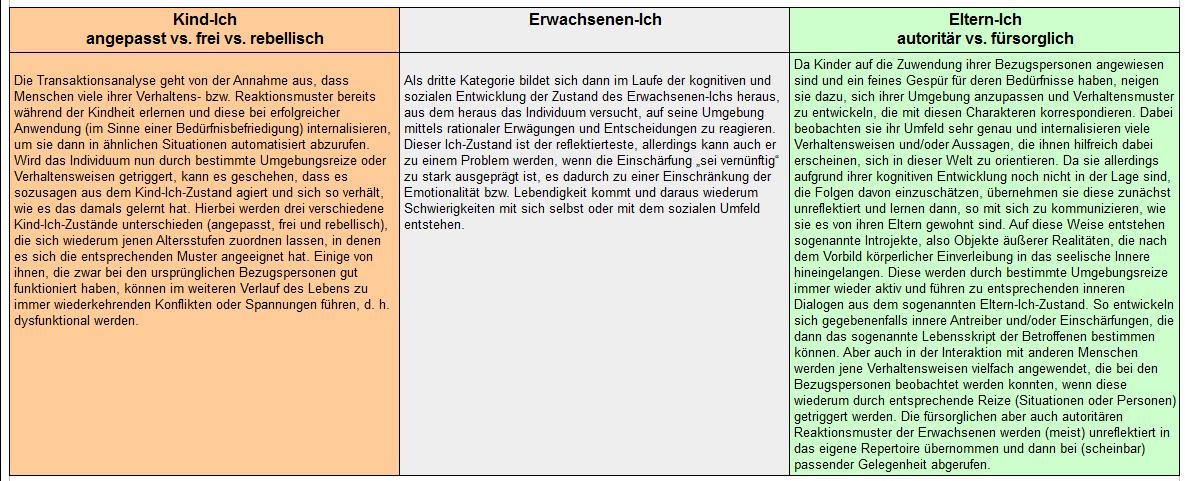

Hierbei wird davon ausgegangen, dass (besonders) in Konfliktsituationen oftmals Verhaltensmechanismen bzw. Gedanken aktiviert werden, die bereits in der frühen Kindheit erlernt wurden und inzwischen dysfunktional sind, also kontraproduktiv auf die Situation einwirken. Durch die Bewusstmachung der dahinterliegenden Bedürfnisse können neue Strategien entwickelt werden, um einer „Befriedung“ dieser nahezukommen.

Im Rahmen der Transaktionsanalyse (TA) wird in diesem Zusammenhang von ‘Antreibern’ gesprochen, die in der frühen Kindheit vor allem aus dem Bedürfnis heraus entstanden sind, Aufmerksamkeit und Zuwendung zu bekommen. Auch wenn die daraus resultierenden Verhaltensweisen in der Kindheit vielleicht zum Ziel führten, liegen ihnen Einstellungen zugrunde, die in der Gegenwart übertriebenes oder selbstschädigendes Verhalten auslösen können, die also dysfunktional sind. In der TA werden fünf solcher Antreiber benannt, die durch sich ihnen gegenüber komplementär verhaltenen Erlaubern aufgelöst bzw. ersetzt werden können. Um entsprechende „Erlauber“ ins Team zu holen, kann man den Klienten bitten, eine Zeitreise in die eigene Vergangenheit zu unternehmen, um nach Situationen zu suchen, in denen diese Erlauber sich (erfolgreich) zu Wort gemeldet haben. Ist eine solche Situation gefunden, kann die entsprechende Stimme benannt und auf eine neue Karte geschrieben werden, die dann auch auf dem Boden platziert wird (s. o.).

1. Der Antreiber „Sei perfekt!“ weist auf ein schwaches Selbstwertgefühl hin, welches den Betroffenen ständig daran erinnert, besser werden zu müssen bzw. nicht gut genug zu sein. Diese innere Haltung strahlt aus und führt eventuell dazu, dass andere Menschen sich ihm gegenüber wenig wertschätzend verhalten. Als Erlauber könnte man nun Mitglieder ins Innere Team holen, die es dem Betroffenen gestatten, Fehler machen zu dürfen, bei anderen nachsichtig zu sein und die ein ständiges Sich-Rechtfertigen unterbinden. Der lässige Schüler, der tolerante Beobachter oder der selbstverliebte Diktator wären Beispiele für entsprechende Teammitglieder.

2. Der Antreiber „Sei Stark!“ wird hervorgerufen durch die innere Haltung, keine Schwäche oder (negativen) Gefühle zeigen zu dürfen. Erlaubnisse könnten in dem Fall sein: „Du darfst Dir Hilfe holen“ (der Expertensucher), „Du darfst auch negative Gefühle haben“ (der traurige Clown) sowie „Du darfst Zuwendung annehmen und zeigen“ (der liebevolle Casanova).

3. Der Antreiber „Sei (anderen) gefällig!“ wird durch die Haltung hervorgerufen, dass die eigenen Gefühle und Bedürfnisse denen anderer Menschen unterzuordnen seien. Mögliche Erlaubnisse wären: „Du darfst Rücksicht auf Deine Bedürfnisse und Gefühle nehmen“ (der smarte Egoist), „Du darfst Dich von den Meinungen anderer freimachen“ (der Freidenker) sowie „Du darfst so sein, wie Du bist“ (der geläuterte Pinocchio).

4. Beim Antreiber „Beeil Dich!“ geht es darum, keine Zeit zu vergeuden und sich ständig in Bewegung zu halten. Ruhephasen werden oftmals mit einem Gefühl der Wert- und Nutzlosigkeit assoziiert, was zu einer ständigen Unruhe und Hektik führen kann. Gegensteuern könnten zum Beispiel die Erlaubnisse „Du darfst Dir die Zeit nehmen, die Du brauchst“ (die selbstbewusste Momo), „Du darfst nach Deinem Rhythmus leben“ (der kreative Dirigent) oder „Auch Du darfst Pausen machen“ (der Pausenbeauftragte).

5. Der Antreiber „Streng Dich an!“ geht davon aus, dass man sich immer bemühen und sein Bestes geben muss. Er drängt zu immer weiteren Anstrengungen, selbst wenn der Klient keine Hoffnung auf Erfolg hat. Erlaubnisse könnten hier sein: „Du darfst die Dinge so gut erledigen, wie Du es kannst“ (der Hobby-Bastler), „Du darfst an neue Aufgaben ruhig und gelassen herangehen“ (der Zen-Meister) sowie „Du darfst erfolgreich sein und das auch genießen“ (der innere Bob Marley).

Ein weitere Möglichkeit ist die Suche nach Teammitgliedern, die in einer entsprechenden Konflikt oder Mobbing-Situation zu einer Stärkung des Klienten beitragen können, um diese dann aktiv in das Geschehen mit einzubinden. Hier könnte die Frage nützlich sein, was der Klient sich in dieser Situation selbst empfehlen würde, wäre er sein eigener Berater? Schulz von Thun spricht in diesem Zusammenhang von der Aufgabe des Oberhauptes, für eine gegebene Situation das jeweils richtige Team aufzustellen. Doch welche Mitglieder sind gemeint? Diese Frage lässt sich wohl nur individuell beantworten, wobei es hilfreich ist, auf die vorhandenen Ressourcen oder auf vergangene Erfahrungen (im Sinne eines lösungsorientierten Vorgehens) des Klienten zurückzugreifen (z.B. persönliche Stärken, Erholungs- sowie wirksame Selbstregulationsmechanismen etc.).

Anwendung des Modells bei typischen Problemen in der Mobbing-Beratung

Auch wenn Klienten mit sehr individuellen Problemkonstellationen in die Beratung kommen, so lassen sich doch immer wieder typische Verhaltensmuster finden, die eine entsprechende Herangehensweise sinnvoll erscheinen lassen.

Problem 1: Ratlosigkeit

Oftmals wissen Betroffene die Situation, in der sie sich befinden, nicht richtig einzuschätzen. Vor allem in Hinsicht auf die Motive des Mobbers herrscht oft Unklarheit. Manche Klienten scheinen damit überfordert zu sein, adäquat bzw. zielgerichtet auf die Mobbing-Handlungen zu reagieren.

Entscheidungen und Handlungsstrategien werden immer wieder umgeworfen bzw. verändert. Hier könnte eine Klärung des „inneren“ Teams dazu verhelfen, sich des Ursprungs der unterschiedlichen Handlungsimpulse bewusst zu werden und eine klarere Ausrichtung zu erreichen. Auch kann durch die Analyse der Außenwirkung besprochen werden, wie das eigene Verhalten auf die Mitmenschen (auch auf die Täter) wirkt bzw. welche Mitglieder des Teams beim Gegenüber dadurch aktiviert werden.

Problem 2: Kontrolle und Schuldzuweisung

Sucht ein Betroffener nach einem Schuldigen für die Mobbing-Handlungen und ist er darum bemüht, diesem seine Schuld mit aller Kraft (z.B. durch das Anfertigen eines detaillierten Mobbing-Tagebuchs) nachzuweisen, so kann dies als Versuch gewertet werden, die Kontrolle über die Situation zurückzuerlangen. Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden. Sollte sich jedoch herausstellen, dass diese Bemühungen in einem Übereifer und schließlich in Erschöpfungszuständen münden, dann kann mittels einer „Teamsitzung“ versucht werden, andere Möglichkeiten zu finden, die Kontrolle über die Situation zu erlangen, um somit den „Kampf gegen Windmühlen“ zu beenden.

Problem 3: Unversöhnlichkeit

Ist beim Klienten festzustellen, dass dieser es sich zum Ziel gemacht hat, seinen Kontrahenten „auf Teufel komm’ raus“ besiegen zu wollen und sind bereits erste gesundheitliche bzw. psychische Beeinträchtigungen bei ihm erkennbar, kann es ratsam sein, die Bedürfnisse der entsprechenden Teammitglieder für diesen „Siegeswillen“ genauer zu hinterfragen. Entlastend für den Klienten könnte es sein, eine Versöhnung mit dem „Feind“ anzustreben bzw. zu überprüfen, ob Abgrenzungsstrategien nicht der bessere Weg wären? Nach Aufdeckung der dahinterliegenden Bedürfnisse können also Strategien entwickelt werden, die sich für den Klienten weniger belastend auswirken und somit funktionaler sind.

Problem 4: Angst

Einige Klienten neigen dazu, sich von anderen Menschen zu wenig abzugrenzen und sich von ihnen zu viel gefallen zu lassen. Die gewählten Strategien dienen lediglich der Konfliktvermeidung und sind gekennzeichnet durch Unterordnung und Passivität. Hier kann man zunächst das Prinzip der komplementären Hervorlockungen aufzeigen und in einem nächsten Schritt die Ängste oder Bedürfnisse jener Teammitglieder hinterfragen, die für diese verantwortlich sind.

Problem 5: Die unsympathische Ausstrahlung

Einige Menschen geraten aufgrund eines (etwas) auffälligen Sozialverhaltens immer wieder in Konflikte mit ihrem Umfeld, da sie (unwillkürlich) gegen Normen verstoßen und somit den Ärger ihrer Mitmenschen auf sich ziehen. Gründe hierfür können fehlende Selbsteinsicht aber auch psychische Erkrankungen bzw. Auffälligkeiten sein, auch solche, die erst durch das Mobbing entstanden sind. Eine Analyse der beteiligten Teamstruktur und ihrer Hervorlockungen kann auch hier hilfreich sein, um die Außenwirkung der Betroffenen zu verbessern und bestehende Konflikte aufzulösen.

Welche Widerstände gibt es?

www.manfred-evertz-art.com

Ein wesentlicher Widerstand ergibt sich z.B. aus dem Wunsch des Menschen, normal zu sein, welcher bereits den frühen Vertretern der humanistischen Psychologie ein gewisses Unbehagen bereitete. Dieser Widerstand kann zum Beispiel durch das Teammitglied des angepassungsbereiten Nachahmers benannt und in seiner Wirkungsweise hinterfragt werden. Hinter seiner Stimme verbirgt sich der Wunsch nach Zugehörigkeit bzw. danach, Verbundenheit zu spüren. Dieses Bedürfnis gehört (selbst nach neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen) zu den zwei wesentlichen Grundmotiven des Menschen. Das andere bzw. zweite Motiv ist Wachstum bzw. Selbstentfaltung oder Autonomie, und genau das soll durch die Anwendung des Modells gefördert werden.

In dem Ansatz von Schulz von Thun geht es dabei vor allem um eine wesensgemäße Stimmigkeit des Verhaltens. Carl Rogers sagte hierzu einmal: „Sei Du selbst und werde, wer Du bist.“ Allerdings bedarf es wohl einiger Übung, um den dafür erforderlichen Mut zu sich selbst zu entwickeln. „Stimmigkeit“ bedeutet nun, sich in Übereinstimmung mit der Wahrheit der Gesamtsituation zu befinden. Hierzu gehören nach Schulz von Thun die innere Verfassung und Zielsetzung des Betroffenen und der Charakter der Beziehung zum Gegenüber (auch der Rollenbeziehung), aber auch die innere Verfassung des Empfängers sowie die Anforderungen der Situation.

Fazit

Durch die Auseinandersetzung mit seinem eigenen Inneren Team, also mit seinen unterschiedlichen Motiven, Bedürfnissen, Einstellungen etc. kann ein Klient eventuell neue Möglichkeiten für sich entdecken, mit einer Situation so umzugehen, dass er nicht mehr (so sehr) darunter leidet. Eventuell führt die Bewusstmachung und Reflexion innerer Konflikte sogar zu dessen Auflösung? Durch ein klares Auftreten und strikte Abgrenzung lassen sich viele Mobbing-Situationen bereits in der Phase ihrer Entstehung auflösen. Das bedeutet für diesen Ansatz, dass er umso wirkungsvoller ist, je früher er angewendet wird. Eine Möglichkeit, dem Klienten eine größere Bewusstheit über und einen leichteren Zugriff auf die eigenen Ressourcen zu ermöglichen, ist es, sich die in der Mobbing-Situation involvierten Persönlichkeitsanteile des Klienten anzusehen und in einem zweiten Schritt zu überlegen, wie dieses Team „umformiert“ werden könnte, um sich in einer entsprechenden Situation besser behaupten bzw. abgrenzen zu können.

Der Ansatz des Inneren Teams ermöglicht einen spielerischen und fantasievollen Zugang zu inneren Konfliktmustern und somit selbstreflexive Prozesse, die bei der Anwendung anderer Verfahren möglicherweise blockiert wären. Durch die Arbeit mit Bildern wird das Unterbewusstsein dabei unmittelbar angesprochen und in die Auflösung der Konfliktmuster mit einbezogen, was für eine hohe Wirksamkeit spricht.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Herrn Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun für seine freundliche Unterstützung bei der Erstellung dieses Textes bedanken. Entstanden ist dieser Artikel übrigens bereits (in einer ersten Fassung) im Jahr 2013.

Hier finden Sie Psyche und Arbeit bei Facebook.

Literatur

- Friedemann Schulz von Thun: Miteinander reden 3 – Das „Innere Team“ und situationsgerechte Kommunikation. Sonderausgabe, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2011 (Die Originalausgabe erschien erstmals 1981).

- Friedemann Schulz von Thun (Hrsg.), Johannes Ruppel, Roswitha Stratmann: Miteinander reden: Kommunikationspsychologie für Führungskräfte. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2000/2003.

- Paul Watzlawick, Janet H. Beavin, Don D. Jackson: Menschliche Kommunikation – Formen, Störungen, Paradoxien (10. Auflage). Verlag Hans Huber, Bern 2000.

- Fritz Riemann: Grundformen der Angst. Eine tiefenpsychologische Studie. Ernst Reinhardt Verlag, München 1996.

- Ian Stewart, Vann Joines. Die Transaktionsanalyse – Eine Einführung. Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 1990.