Seminaren zum Thema „Stressmanagement“ wird oft nachgesagt, dass sie in der Regel nicht nachhaltig seien. Dieser schlechte Ruf kommt nicht von ungefähr… Dabei müsste es – im Grunde genommen – doch ganz einfach sein, Stressoren wirkungsvoll zu begegnen bzw. den Menschen zu erklären, wie ihnen das (besser) gelingen kann?!

Schritt 1: Analyse der Situation

www.elibreuing.de

Nach einer kurzen Einführung in das Thema („Was ist Stress?“) halte ich es für sinnvoll – vergleichbar mit einer Einzelberatung – den Dialog mit den Teilnehmern/-innen aufzunehmen und ihnen verschiedene Fragen zu stellen. Es interessiert mich, was Stress für sie bedeutet, was ihn auslöst, wie sie damit umgehen etc.

Bevor ich also damit beginne, irgendwelche Methoden vorzustellen oder Übungen einzuleiten, mache ich eine Bestandsaufnahme. In der sich daraufhin entwickelnden Diskussion wird schnell deutlich, dass Stress eine ganz individuelle Angelegenheit ist. Was den einen Menschen stresst, macht dem anderen nichts oder nur wenig aus. Auch die Auswirkungen sind in der Regel ganz unterschiedlich: Woran merken Sie, dass Sie gestresst sind?

Schritt 2: Vermittlung von Methoden

Der zweite Schritt ist etwas komplizierter, da Menschen ja bereits individuelle Strategien entwickelt haben, wie sie mit ihrem Stress umgehen, und sie diese bereits vielfach automatisch – mehr oder weniger bewusst – einsetzen. Einige davon sind hilfreich, andere sind vielleicht verbesserungswürdig oder wurden bislang überhaupt noch nicht in Erwägung gezogen. Deshalb ist es ratsam, über die verschiedenen Möglichkeiten aufzuklären.

Normalerweise unterscheidet man in diesem Zusammenhang zwischen einem instrumentellen, einem mentalen und einem regenerativen Stressmanagement. Diese drei Facetten können auf jeweils unterschiedliche Weise realisiert werden. Für Wesentlich halte ich es, nun danach zu fragen, auf welche Ressourcen die Betroffenen zugreifen (können) bzw. was sie bereits für sich tun? Erst dann macht es m. E. Sinn, über neue bzw. eine Erweiterung dieser Strategien zu sprechen, passende Methoden zu vermitteln, entsprechende Übungen zu machen und zu schauen, wie sich diese (langfristig) umsetzen bzw. in den Alltag integrieren lassen, wobei insbesondere die Motivation zur Umsetzung entsprechender Pläne unterstützt bzw. im Auge behalten werden sollte.

Das „richtige“ Mindset

So weit, so gut. Vor Kurzem habe ich aber einen Artikel in einer Zeitschrift gelesen, in dem ein Seminaranbieter folgende Aussagen machte:

-

„Während Stress jahrelang verteufelt wurde, weiß man heute, dass nicht der Stress selbst, sondern die innere Einstellung das Problem ist. […] Stress ist nicht die Situation, sondern das Ergebnis der persönlichen Bewertung dieser Situation.“

-

„Wer Stress als Herausforderung statt als Einschränkung bewertet, kann die im Körper freigesetzte Energie zielgerichtet und wirkungsvoll nutzen. Er wird auch größere Herausforderungen souveräner meistern und sich an seinem persönlichen Wachstum bei mentaler und körperlicher Gesundheit erfreuen. Worauf also noch warten, her mit dem Stress!“

Mir drängte sich die Frage auf, wer diesen Unsinn glauben soll? Ist eine solche Sichtweise nicht viel zu einseitig? Welches Menschenbild steht dahinter? Derartige Formulierungen erwecken den Eindruck, dass sich mit dieser Methode (d.h. durch die Veränderung des Mindsets) jeglicher Stress flott auflösen und in positive Energie transformieren lasse. Solche Aussagen gefallen zwar gewiss jedem Arbeitgeber, sind aber wohl kaum mehr als Seifenblasen, die im Berufsalltag schnell zerplatzen. Obwohl eine derartige Sicht auf die Dinge nur bedingt realistisch ist, wird jemand, der mit einer so klaren Botschaft vor ein Publikum tritt, wahrscheinlich mit wenig Kritik rechnen müssen. Die Gründe hierfür sind naheliegend:

Grund 1: Einige Menschen begegnen ihrem alltäglichen Stress sicher bereits mit einer positiven Einstellung und betrachten entsprechende Arbeitssituationen als Herausforderungen. Bei ihnen wirkt er dann in der Regel leistungsfördernd. Hans H. B. Selye – ein Pionier der Stressforschung – würde in diesem Zusammenhang von Eustress sprechen. Sein Modell ist zwar “veraltet”, die von ihm damals vorgeschlagene Differenzierung (siehe unten) wird in der Praxis jedoch bis heute häufig erwähnt.

Er unterschied zwei Arten von Stress: positiven Stress (Eustress) und negativen Stress (Disstress): “Als Eustress werden diejenigen Stressoren bezeichnet, die den Organismus positiv beeinflussen. Ein grundsätzliches Stress- bzw. Erregungspotenzial ist für das Überleben eines Organismus unabdingbar. Positiver Stress erhöht die Aufmerksamkeit und fördert die maximale Leistungsfähigkeit des Körpers, ohne ihm zu schaden. Im Gegensatz zum Disstress wirkt sich Eustress auch bei häufigem, langfristigem Auftreten positiv auf die psychische oder physische Funktionsfähigkeit eines Organismus aus. Eustress tritt beispielsweise auf, wenn ein Mensch zu bestimmten Leistungen motiviert ist oder Glücksmomente empfindet.“ (1)

www.manfred-evertz-art.com

Disstress entsteht hingegen dann, wenn der Stress negativ bewertet wird, häufig auftritt, kein körperlicher Ausgleich und/oder keine Möglichkeit zur Bewältigung der Situation gesehen wird. Wie bereits angesprochen, würde man das heute so nicht mehr sagen, sondern eher zwischen einem Stress 1. („Etwas Unangenehmes lässt sich nicht abstellen oder etwas Angestrebtes lässt sich erwartungswidrig nicht erreichen.“) und 2. Ordnung („Wenn sich dieser Stress in einer Übergangsphase vergeblicher Bewältigungsversuche nicht verringert, sondern vielleicht sogar verschlimmert […]“) unterscheiden. (2)

Von denjenigen, die für ihre Arbeit (noch) „brennen“ bzw. überwiegend Eustress empfinden, dürfte man also folglich Zustimmung erwarten.

Grund 2: Diejenigen hingegen, die beim Zuhören ein ungutes Gefühl haben oder sich ertappt fühlen, werden wahrscheinlich schweigen, da sie ansonsten der Gefahr ausgesetzt wären, als notorische „Schwarzseher“ geoutet zu werden, die man im Falle einer potenziellen Belastung selbst für diese sowie für ihre Folgen verantwortlich machen könne. Wer hat schon gern „Jammerlappen“, Nörgler oder Pessimisten in seinem Arbeitsteam? Belastbarkeit ist ja schließlich „nur“ eine Frage des richtigen Mindsets, nicht wahr?

Mir bereiten derartige Formulierungen „Bauchschmerzen“. Sie erinnern mich an eine Zeit, in der sich das „positive Denken“ noch großer Beliebtheit erfreute. Damals tönte es von allen Seiten: „Das Glas ist halbvoll! Wer das erkennt, ist grundsätzlich zufriedener und leistungsfähiger.“ So könnte man es folglich auch mit den typischen Stressoren handhaben, die seit geraumer Zeit diskutiert werden: Arbeitsverdichtung, Zeitdruck, ständige Erreichbarkeit, Schnelllebigkeit etc.

Denken Sie positiv?!

www.manfred-evertz-art.com

Optimismus wird nicht dadurch definiert, dass man immer fröhlich und gut gelaunt ist, sondern in erster Linie dadurch, dass man der Zukunft zuversichtlich entgegenschreitet. Dass einige Menschen das Eintreten des für sie Positiven hartnäckig überschätzen, also einer „positiven Illusion“ anheim fallen, wird bspw. darin erkennbar, dass die Wahrscheinlichkeit (schwer) zu erkranken von vielen für geringer gehalten wird, als sie es tatsächlich ist. Pessimisten hingegen scheinen zwar vor dieser Selbsttäuschung gefeit zu sein, neigen allerdings zu übergroßer Vorsicht oder blicken stets mit Befürchtungen auf das Kommende. Sie sind sich der überall lauernden Gefahren im höheren Maße bewusst und folglich in ständiger Alarmbereitschaft. Nicht unterschätzen sollte man allerdings die Tatsache, dass sie – im Durchschnitt – empfänglicher für gesundheitsfördernde Maßnahmen sind und folglich – wie eine recht aktuelle Studie der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg aufzeigt – eine etwas höhere Lebenserwartung haben: „Überrascht hat uns, dass die Befragten umso pessimistischer in die Zukunft sahen, je stabiler ihre Gesundheit und je höher ihr Einkommen war.“ (3) Zudem gibt es inzwischen einige Belege dafür, dass sich eine entsprechende (optimistische bzw. pessimistische) Grundeinstellung bei Erwachsenen kaum durch Argumente verändern lässt (vgl. Roth, 2016). (4)

Es gehört inzwischen zum guten Ton, sich von solch banalen (und erwiesenermaßen wenig hilfreichen) Modellen zu verabschieden und der eigenen Arbeit einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. Das hat die Autorin des oben erwähnten Artikels auch getan: Ihre Aussagen korrespondieren bspw. mit dem transaktionalen Stressmodell von Richard Lazarus, suggerieren allerdings, dass die Verantwortung für eine stressbedingte Überlastung allein beim Individuum liegt. Dieses müsse demzufolge nun einfach mal eben sein „Mindset“ ändern, damit Stress zur Freude wird?! Das dahinterliegende Prinzip stammt aus dem Bereich der Kognitiven Verhaltenstherapie und nennt sich „kognitive Umstrukturierung“. So einfach, wie es in dem Artikel dargestellt wird, funktioniert es allerdings m. E. nicht. Die Veränderung von Bewertungsmustern ist kein Kinderspiel. Zwar mag es sein, dass es in einigen Fällen tatsächlich durch eine gezielte Reflexion gelingt, Dinge anders zu betrachten. In den meisten Fällen ist dieser Prozess jedoch sehr mühsam, was wohl jeder erfahrene Therapeut bestätigen wird.

In einem Interview (5) äußerte sich der Neurobiologe Prof. Dr. Gerhard Roth auf die Frage, mit welcher Strategie man wohl am ehesten Erfolg haben könne, wie folgt: „Mit einem Selbsthilfebuch auf jeden Fall nicht. Wenn jemand erzählt: »Seit ich das gelesen habe, bin ich ein neuer Mensch«, ist das meistens Selbsttäuschung. An den Genen lässt sich ohnehin nicht mehr viel ändern – da hilft auch kein noch so gutes Buch. Wenn überhaupt, lässt sich an der emotionalen Ebene noch etwas drehen. Dafür braucht man aber die Hilfe eines erfahrenen, außenstehenden Menschen – der hat deutlich bessere Chancen als man selbst, die tief liegenden Persönlichkeitsstrukturen zu erreichen und dort etwas zu verändern.“ Werden nun in einem Seminar Tipps zur Veränderung des Mindsets gegeben, ist das durchaus mit der Lektüre eines Ratgebers vergleichbar.

Was sagt die Wissenschaft dazu?

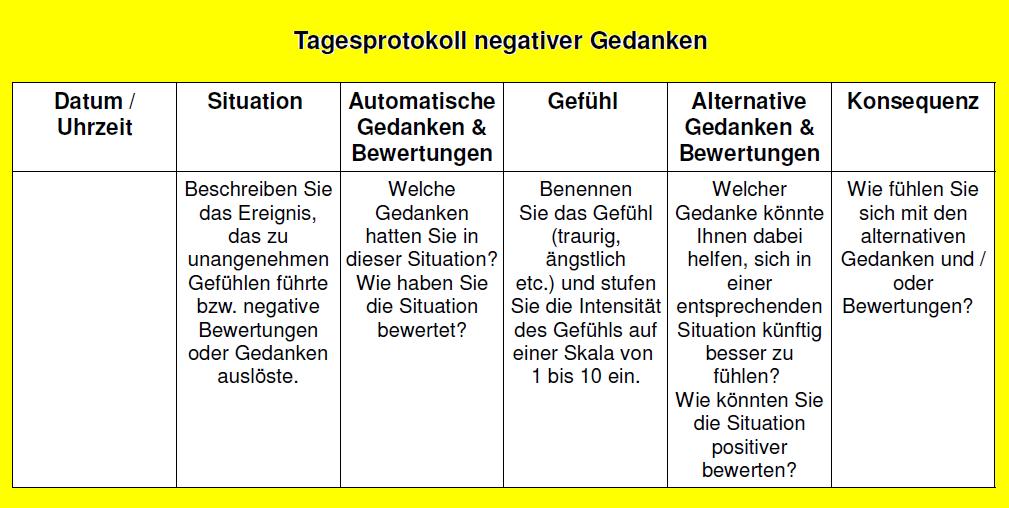

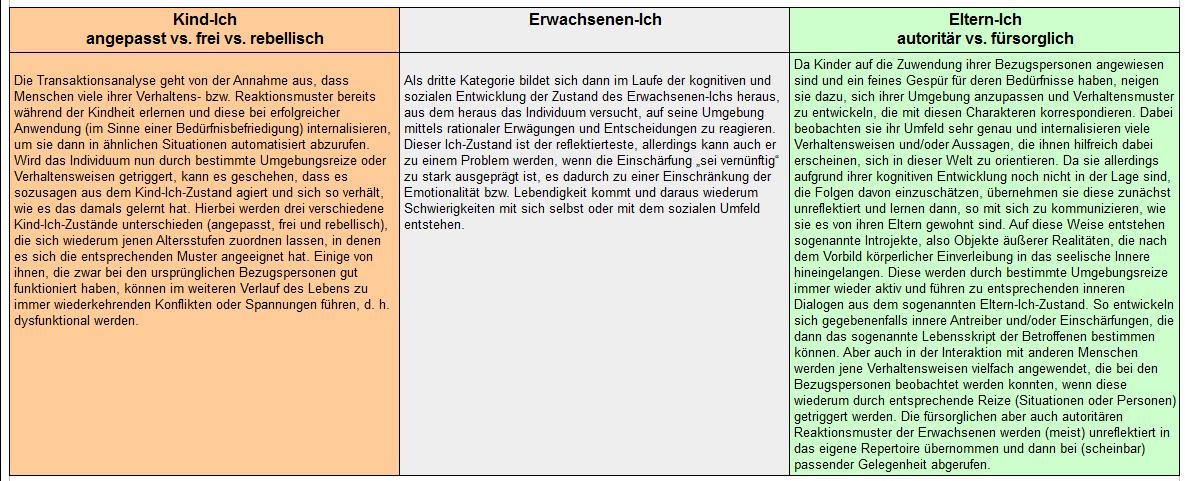

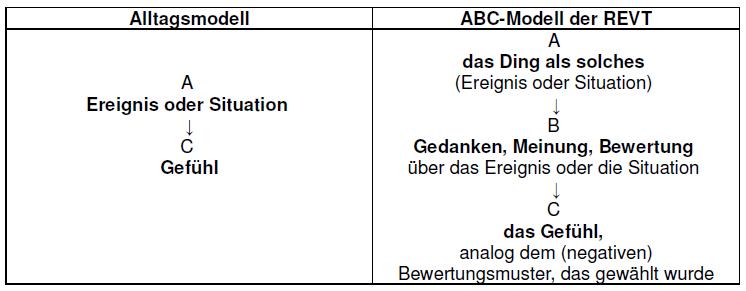

Nach Ansicht des Psychotherapeuten Albert Ellis (6) erscheint es uns Menschen im Alltag oftmals so, als würden gewisse Situationen bzw. äußerer Geschehnisse unwillkürlich Gefühle hervorrufen. Das ABC-Modell, das dieses Denken als Trugschluss identifiziert hat, erlangte durch ihn große Berühmtheit: Dem zufolge führt nicht das Ereignis selbst (a = activating event) zu einem bestimmten Gefühl (c = consequence), sondern erst dessen Bewertung, wobei „irrationale Überzeugungen“ (b = beliefs) eine wichtige Rolle spielen. Erst sie bewirken die emotionale Reaktion. Was eine Person empfindet, ist also im hohen Maße abhängig von den entsprechenden Bewertungen der Situation. Aus diesem Gedanken heraus entwickelte Albert Ellis die Rational-Emotive Verhaltenstherapie (REVT), die besagt, dass wir für unsere Gefühle im Grunde genommen selbst verantwortlich sind. Eine Ziel dieses therapeutischen Modells ist es also, Verantwortung für die eigenen Emotionen zu übernehmen und diese durch eine Hinwendung zu funktionaleren (oder „rationaleren“) Neubewertungen von potenziell belastenden Ereignissen in angemessener Weise zu regulieren.

Ähnlich argumentierte übrigens auch der Psychotherapeut Aaron T. Beck (7), der in den 1960er Jahren die Kognitive Therapie konzipierte. Gemeinsam mit der REVT bildete sie die Grundlage für die „kognitive Wende“ in der Verhaltenstherapie. Seither wird den Methoden der kogntiven Umstrukturierung in der therapeutischen Arbeit viel Aufmerksamkeit geschenkt. Bewirken lässt sie sich mittels eines „sokratischen Dialogs“ bzw. durch Techniken der (logischen, empirischen, hedonistischen oder normativen) Disputation. Hierbei werden also die „irrationalen“ Überzeugungen und Lebensphilosophien hinterfragt und kritisch beäugt. Ziel ist die Einsicht in den Zusammenhang von Einstellungen und den daraus folgenden (belastenden) Gefühlen und Reaktionen. Dabei werden die Patienten dazu angeregt, ihre Einstellungen und Gedanken zu einem Ereignis gezielt zu hinterfragen. Neben möglicherweise feststellbarer kognitiver Verzerrungen („Denkfehler“) schenkte Aaron T. Beck auch den „automatischen Gedanken“ seine Aufmerksamkeit. „Hierunter versteht man schnell ablaufende, blitzartig auftretende, subjektiv plausibel erscheinende und sich unfreiwillig einstellende Kognitionen, die zwischen einem Ereignis (externaler oder internaler Art) und einem emotionalen Erleben (Konsequenz) liegen. Die automatischen Gedanken sind zumeist im Sinne der oben [erwähnten] Denkfehler verzerrt. Diese sich aufdrängenden automatischen Gedanken sind den Patienten zumeist zu Beginn der Therapie nicht bewusst, können jedoch bewusst gemacht werden und sind dadurch der therapeutischen Bearbeitung zugänglich.“ (8)

Grundsätzlich geht es also stets darum, neue Bewertungen zu finden und zu internalisieren, die der Situation dienlicher sind bzw. die positivere Gefühle auslösen.

Neu ist dieser Ansatz demnach nicht, dafür aber bereits – was die Wirksamkeit betrifft – sehr gut erforscht. Da aber auch erfahrene Psychotherapeuten nicht bei jedem ihrer Patienten gleichermaßen erfolgreich sind, steht die Frage im Raum, woran das liegt? Denkbar ist es, dass einige Menschen einfach keine hinreichende Veränderungsbereitschaft mitbringen oder es ihnen an der dafür erforderlichen Einsicht mangelt. Diese Argumentation ist zwar nicht unbedingt falsch, sie ist allerdings sehr einseitig. Nicht ohne Grund steht man insbesondere in der Psychotherapie vor dem Problem, dass es eigentlich unmöglich ist, andere Menschen zu verändern, obwohl ja genau das ihre wesentliche Aufgabe ist. Auch Therapeuten/-innen können lediglich günstige Rahmenbedingungen für eine Selbst-Therapie der Betroffenen schaffen, die Einleitung von inneren Suchprozessen initiieren und somit ein „Sich-Wahrmachen“ ermöglichen, wobei insbesondere die therapeutische Haltung (vgl. Carl Rogers) eine bedeutende Rolle spielt. Sie haben gewiss alle schon von „Ressourcenaktivierung“ oder der „lösungsorientierten Gesprächführung“ gehört?!

Um eine psychologisch relevante Veränderung zu ermöglichen, sollten Therapeuten also die folgenden drei Grundhaltungen in der Beziehung zu ihren Klienten zeigen und leben (9):

- „Bedingungslose positive Wertschätzung gegenüber der Person des Ratsuchenden mit ihren Schwierigkeiten und Eigenheiten. Das Bedürfnis nach bedingungsloser positiver Wertschätzung gehört […] zu den personzentrierten Grundannahmen über die Natur des Menschen.“ Hierzu „gehört das vorbehaltslose Annehmen des vom Klienten Ausgedrückten […], das Ermutigen der ratsuchenden oder leidenden Person [sowie] das Ausdrücken von Solidarität […].“

- „Einfühlsames Verstehen der Welt und der Probleme aus der Sicht [der] Klienten, und die Fähigkeit, diese Empathie [auch] zu kommunizieren.“ Durch die Zuwendung zu den Gefühlen und ihrer Verbalisierung beschäftigt sich auch der Klient nachweislich zunehmend mehr mit seinen Emotionen, da er sie leichter annehmen kann. Befunde aus empirischen Studien belegen eindeutig einen positiven Zusammenhang zwischen den drei oben angeführten Grundhaltungen und der Selbstexploration von Klienten.

- Kongruenz bzw. Wahrhaftigkeit gegenüber den Klienten: „[Dies] schließt auch Echtheit in dem Sinn ein, dass Psychotherapeuten und Berater nicht nur als Fachpersonen in Erscheinung treten, sondern [sich dem Klienten in der Begegnung] auch und besonders als Person […] zu erkennen geben.“ Verschiedene grundsätzliche Echtheitsformen lassen sich hierbei unterschieden: Echtheit in der Konfrontation, im Rahmen der Beziehungsklärung sowie im Sinne einer Selbstmitteilung des eigenen Erlebens gegenüber den Klienten.

Diese Haltung hat sowohl im Einzelsetting wie auch in Seminaren eine große Bedeutung, wenn es bspw. darum geht, Veränderungen in dem oben erwähnten „Mindset“ von Menschen zu bewirken. Es kommt also nicht nur darauf an, was gesagt wird, sondern auch darauf, wer es sagt und wie es gesagt wird. So wird zwar häufig von „Gedankenautobahnen“ oder „Trampelpfaden im Gehirn“ gesprochen, die lediglich umgeleitet werden müssten, damit sich die (eventuell dysfunktional gewordenen) neuronalen Netze im Gehirn neu organisieren (Stichwort: Neuroplastizität). Hilflosigkeit entsteht aber oft, wenn es darum geht, diese Erkenntnisse im Alltag dauerhaft umzusetzen, so plausibel sie auch sein mögen. Zudem scheint es kaum möglich zu sein, wirklich JEDEN Stressor positiv zu transformieren und ihn als Herausforderung wahr- und anzunehmen.

„Stress hat man nicht, man macht ihn sich.“ Aba Assa

Wer (ausschließlich) so argumentiert, blendet jene Belastungen durch Stressoren aus, die objektiv gegeben sein können. Gewisse Lebens- und/oder Arbeitsbedingungen führen nahezu jeden Organismus irgendwann an seine Belastungsgrenze, unabhängig von den individuellen Bewertungsmustern! Wer unter Stress leidet, ist also nicht immer selbst daran schuld. Würde es ansonsten überhaupt Sinn machen, über „Verhältnisprävention“ nachzudenken oder gar eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen im Gesetz zu verankern?

www.manfred-evertz-art.com

Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem stetigen Wandel (10). Inzwischen sind wir in einer sogenannten Dienstleistungsgesellschaft (Stichwort „Tertiarisierung“) angekommen, die geprägt ist von modernen Kommunikationstechnologien („Informatisierung“) und neuen Steuerungsformen der Verantwortungsübertragung bezogen auf Ablauf und Erfolg von Arbeitsprozessen („Subjektivierung“) sowie einer fortlaufenden Beschleunigung von Produktions-, Dienstleistungs- und Kommunikationsprozessen bei steigender Komplexität der Aufgaben sowie stetig zunehmender Lernanforderungen („Akzeleration“). Hinzu kommen – dank der Erfindung des Smartphones – „ständige Erreichbarkeit“ und weitere (moderne?) Phänomene, wie bspw. das der „freiwilligen Selbstausbeutung“.

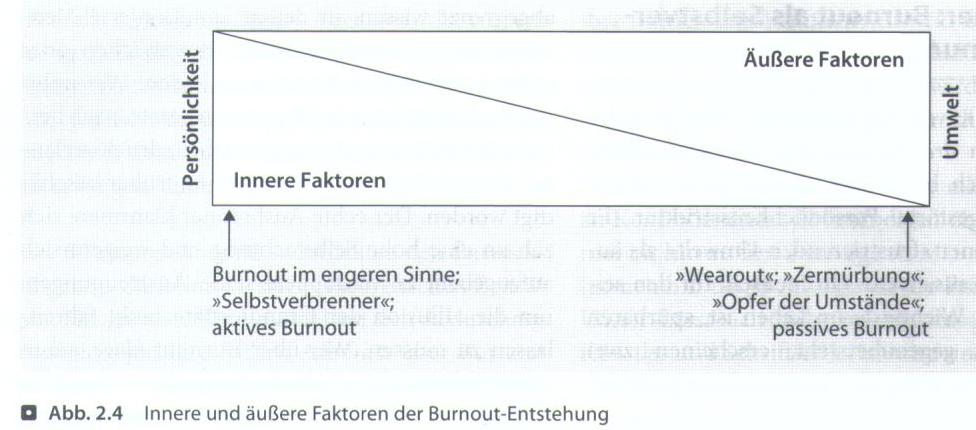

Die Arbeitsbedingungen sind zwar nicht der alleinige Grund, warum nach wie vor so viele Menschen psychisch erkranken, da immer auch individuelle Faktoren (wie z. B. die Resilienz) sowie die persönliche Lebenssituation maßgeblich dafür sind, wie gut der Umgang mit Belastungen gelingt. Dennoch kommt man wohl nicht umhin, sich auch mit ihnen zu befassen. Risikoanalysen, die auch psychische Belastungsfaktoren einbeziehen, und die Implementierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements sollen schließlich dazu dienen, auch jenen Stressoren entgegenzuwirken, die in gewisser Hinsicht vielleicht unvermeidbar sind. In der therapeutischen Arbeit mit Patienten, die die Zusatzdiagnose „Burnout“ haben, wird deshalb nicht grundlos in beide Richtungen geschaut. Eine Grafik aus dem Buch „Das Burnout-Syndrom“ von Prof. Dr. Burisch (2) veranschaulicht diese beiden Pole („Selbstverbrenner“ vs. „Opfer der Umstände“).

Burnout? Arbeiten Coaches und Trainer nicht nur mit „gesunden“ Menschen?

Auch wenn das Behandeln oder Therapieren psychischer Störungen ganz sicher nicht zu den Aufgaben von Trainern und Coaches gehört (es sei denn, sie sind zufällig auch als Psychotherapeut tätig), so kommen sie doch regelmäßig mit Menschen in Berührung, die davon betroffen sind. Die Ursachen für solche Erkrankungen müssen selbstverständlich nicht unbedingt in den Arbeitsbedingungen zu finden sein. Allerdings können sich Belastungen aus dem Privatleben oder aus der Vergangenheit eines Menschen auch auf die Stresswahrnehmung bzw. -empfänglichkeit und somit auf die Leistungsfähigkeit im Beruf auswirken (Stichwort: „Vulnerabilität“).

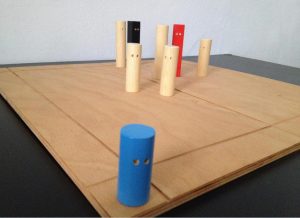

Im Grunde genommen spielt es aber nur eine untergeordnete Rolle, ob man die Bewertungsmuster bei einem „gesunden“ Menschen verändern möchte oder bei jemandem, der oder die psychisch erkrankt ist. Es ist in jedem Fall eine Kampfansage gegen die Macht der Gewohnheit. Das macht es eigentlich immer schwierig – aller denkbaren Allegiance zum Trotz. Hinzu kommt, dass wir in Stresssituationen dazu neigen, instinktiv auf Reaktions- und Denkmuster zuzugreifen, die wir in einem früheren Stadium unserer Entwicklung gezeigt und eigentlich bereits überwunden haben. Das nennt man „Regression“. Auch das macht es sicher nicht einfacher.

Fazit

www.manfred-evertz-art.com

Kommen wir nun noch einmal zurück auf den oben erwähnten Artikel, der übrigens den Untertitel „Gelassen im Stress mit dem richtigen Mindset“ trägt: Ich halte die Aussagen, die darin gemacht werden, für gefährlich. Für mich wird darin eine Haltung spürbar, die dem Menschen als Individuum nicht gerecht wird. Letztendlich wird das, was in der psychotherapeutischen Arbeit geleistet (und im Rahmen einer entsprechenden Ausbildung lange geübt) wird, banalisiert und die Verantwortung dafür, dass es nicht immer funktioniert, einzig und allein den Betroffenen zugeschrieben. Obwohl ich weiß, dass es viele Anbieter für Seminare zum Thema „Stressmanagement“ gibt, die ähnlich argumentieren, kann ich da nicht mitgehen. Hinzu kommt, dass es noch zahlreiche andere Gründe dafür geben kann, dass sich ein Mensch gestresst fühlt und entsprechend reagiert, die sich – auch im Rahmen des mentalen Stressmanagements – nicht ohne Weiteres mal eben so auflösen lassen (z. B. Perfektionismus, Prokrastination, die Angst vor Ablehnung etc.).

Es wäre also zu wünschen, dass sich diese Erkenntnisse irgendwann einmal durchsetzen und dazu führen, dass gewisse Angebote vom Markt verschwinden. Das Problem hierbei ist jedoch, dass sich (vermeintlich) „einfache“ oder „schnelle“ Lösungen wohl noch immer deutlich besser verkaufen.

PS: Wenn Sie an Ihrem individuellen Stressmanagement arbeiten wollen, empfehle ich Ihnen zum Einstieg übrigens das Buch „Stressbewältigung“ von Prof. Dr. Gert Kaluza (10). Darin finden Sie eine verständliche Einführung sowie zahlreiche praktische Übungen. Es ist meiner Meinung nach eines der besten (Arbeits-)Bücher zu diesem Thema.

Hier finden Sie Psyche und Arbeit bei Facebook.

Quellen:

- Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Stressor

- Matthias Burisch (2014). Das Burnout-Syndrom (5. Auflage). Springer Verlag.

- Quelle: https://www.fau.de/2013/02/news/wissenschaft/langzeitstudie-pessimisten-leben-langer/

- Quelle: http://www.zeit.de/zeit-wissen/2009/06/Titel-Interview

- A. Ellis & B. Hoellen (1997). Die Rational-Emotive Verhaltenstherapie – Reflexionen und Neubestimmungen.

- Jürgen Kriz (2007). Grundkonzepte der Psychotherapie (6. Auflage). Beltz PVU.

- Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kognitive_Verhaltenstherapie

- Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Klientenzentrierte_Psychotherapie

- “Stressreport Deutschland 2012. Psychische Anforderungen, Ressourcen und Befinden”; Andrea Lohmann-Haislah; 1. Auflage; Dortmund; Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2012.

- Gert Kaluza (2015). Stressbewältigung. Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung. (3. Auflage). Heidelberg: Springer-Verlag.