Haben Sie schon einmal eine Phase durchgemacht, in denen Ihr Leben keinen Wert mehr zu haben schien und Ihnen jeder Blick in die Zukunft ein Gefühl der Sinnlosigkeit vermittelte? Haben Sie sich zu dieser Zeit vielleicht in einem Gedankenkarussell verfangen und wurden geplagt von zermürbenden Gemütszuständen? Wissen Sie, wie es ist, sich lust- und freudlos von Tag zu Tag zu schleppen? Können Sie sich vorstellen, wie absurd es dann wohl ist, wenn man dazu aufgefordert wird, positiv zu denken oder sich eine Zukunft auszumalen, in der alle Probleme gelöst seien?

Das Problem mit dem Problem

In manchen Phasen (z. B. während einer Depression) scheinen selbst höchst wirkungsvolle Fragetechniken (wie die Wunderfrage) oder (meta-)kognitive Strategien, die einer funktionalen Selbststeuerung normalerweise dienlich sind (z.B. „positives Denken“), kaum weiterzuhelfen. Das habe ich bereits selbst erfahren müssen. Deshalb habe ich mir im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder die Frage gestellt, wie sich das eigentlich erklären lässt? Warum ist es so, dass eine Intervention in einem Fall wirkt, in einem anderen aber nicht?

Schwierige Lebensumstände oder seelische Krisen vernebeln nicht selten die Sicht auf ein erstrebenswertes Ziel. Gewisse Erlebnisse sind leider unglaublich furchtbar, unsagbar ungerecht oder einfach nur traurig. Wie kann es den Betroffenen in Anbetracht vielleicht schlimmster (Vor-)Erfahrungen überhaupt noch möglich sein, eine positive Zukunftsvision zu entwickeln? Auf welche Weise wirken lösungsorientierte Fragen und warum verfehlen sie manchmal ihr Ziel? Welche Rolle spielt die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu regulieren, und wieso ist es für das Finden einer Lösung nicht immer egal, wie sich ein Problem anfühlt oder wodurch es entstanden ist? Diese Fragen lassen sich alle unter Hinzunahme einer neuen Persönlichkeitstheorie – der PSI-Theorie – recht gut beantworten, was die Ableitung nützlicher Strategien, mit deren Hilfe eine funktionale Selbstwerdung gelingen kann, deutlich erleichtert.

Bereits das Stressmodell von Richard Lazarus geht davon aus, dass Menschen bei der Bewertung von potenziellen Stressoren stets anhand der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen überprüfen, ob sie sich diesen gewachsen fühlen. Dazu gehören neben einem unterstützenden, sozialen Netzwerk z.B. auch Selbstwirksamkeitserwartungen und Kontrollüberzeugungen sowie ein angemessener Optimismus. Letztendlich sind dies jene Faktoren, die eine Aussage darüber erlauben, wie widerstandsfähig bzw. resilient ein Mensch ist. Ratgeber, die sich mit diesem Themen befassen, findet man inzwischen wahrscheinlich in nahezu jedem gut sortierten Bücherregal. Welche der vielen Anregungen oder Tipps, die darin gegeben werden, allerdings im konkreten Einzelfall wirklich hilfreich sind, ist dann aber wohl doch eine recht individuelle Angelegenheit.

Die PSI-Theorie eröffnet neue Einsichten, warum das so ist und welche Handlungsoptionen sich daraus ergeben. Da das Modell allerdings sehr komplex ist, möchte ich ihren Urheber mit dem folgenden Zitat beim Wort nehmen und einen ersten Deutungsversuch wagen:

„Die PSI-Theorie wirbt [nun also] dafür, sich von den liebgewonnenen Vereinfachungsillusionen zu verabschieden und sich auf ein wenig mehr Komplexität einzulassen. Dazu reicht es zunächst einmal vier Funktionssysteme zu unterscheiden und zu lernen, wie ihre Interaktionen durch zwei motivationale Systeme gesteuert werden (d.h. durch das Belohnungs- und das Bestrafungssystem und die damit verbundenen positiven und negativen Affekte).“ Prof. Dr. Julius Kuhl

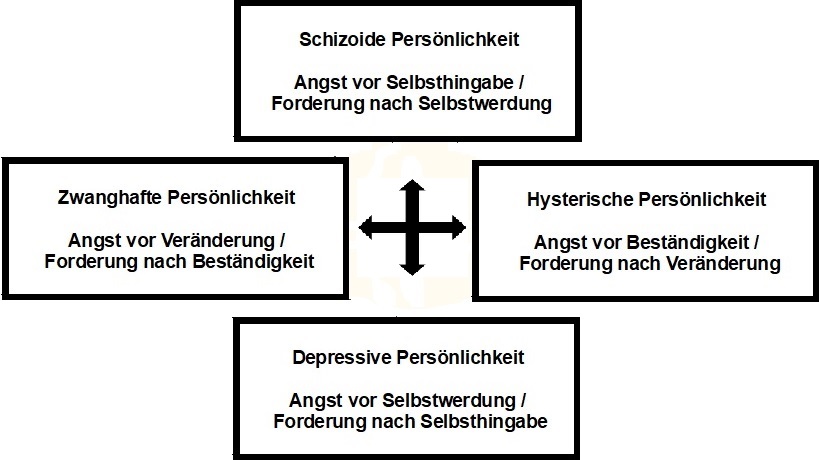

Eine neue Persönlichkeitstheorie

Im Zweig der Persönlichkeitspsychologie geht es grundsätzlich um die Beschreibung, Erklärung, Vorhersage und Veränderung des individuellen Erlebens und Verhaltens. Lange Zeit dominierte hierbei der sogenannte “Trait”-Ansatz die Forschung, der mit der Entwicklung der sogenannten “Big Five” (Angleitner, Ostendorf & John, 1990) nochmals Aufwind bekam. Leider aber lässt sich ein spezifisches Verhalten in einer konkreten Situation nur schwerlich auf Grundlage einer Eigenschaft (oder mehrerer) vorhersagen, da Individuen in der Regel nicht immer so auf ihre Umgebung reagieren, wie es die (zuvor ermittelte) Ausprägung dieser erwarten ließe. Die transsituative Inkonsistenz des Verhaltens wird erst verständlich, wenn man die motivationale Ebene betrachtet. Bereits Gordon Allport (1937, S. 218) bemerkte diesbezüglich: “Motivation is the go of personality, and is, therefore, our most central problem”. Immer wieder wird seither bekräftigt, dass das Wissen über die Arten von Zielen, die Individuen in sozialen Interaktionen verfolgen, wichtig für das Verständnis von Persönlichkeit ist. Gängige Modelle unterschieden hierbei zwischen Motiven, die sich größtenteils in der Lebensphase vor dem Spracherwerb herausbilden und die das Individuum fortan durch den Einfluss dieser in der Vergangenheit liegenden Erfahrungen antreiben, sowie den in der Zukunft liegenden Zielen, die eine Person (bewusst) erreichen möchte. Es kann also davon ausgegangen werden, dass es eine begrenzte Anzahl von (weitgehend unbewussten) Motiven gibt, die bei verschiedenen Individuen mehr oder weniger stark ausgeprägt sind und sich abhängig von situationalen Bedingungen im Verhalten manifestieren können. Wie es trotz dieser offensichtlichen Unklarheit gelingen kann, „stimmige“ Entscheidungen zu treffen, die handlungsleitend werden, darauf gibt die PSI-Theorie nützliche Antworten.

Die Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI-Theorie) von Julius Kuhl (ehem. Professor für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie, Universität Osnabrück) ist eine Theorie der willentlichen Handlungssteuerung, die motivationale, volitionale, kognitive, entwicklungs- und persönlichkeitspsychologische Modelle bzw. Theorien integriert. Während viele andere Modelle (z.B. die „Big Five“) lediglich einen beschreibenden (deskriptiven) Charakter haben und die (statistisch) aufgedeckten Zusammenhänge (i.d.R.) nicht bzw. nicht hinreichend erklären, lassen sich aus der PSI-Theorie Annahmen ableiten, die ein tieferes bzw. erweitertes Verständnis des individuellen Erlebens und Verhaltens ermöglichen.

Erkenntnistheoretisch steht bei diesem Modell u. a. die Frage im Vordergrund, wie Menschen vom Wollen ins Handeln kommen (oder eben auch nicht). Wie sich eine Persönlichkeit entwickelt bzw. wie diese sich in spezifischen Situationen verhält, ist aus Sicht der PSI-Theorie vor allem davon abhängig, wie sich die Kommunikation zwischen ihren vier Erkenntnissystemen gestaltet bzw. wie gut diese gelingt. Jedes System erfüllt spezifische Aufgaben, die erst in ihrem zweckmäßigen Zusammenspiel zu dem führen, was Carl Rogers als „fully functioning person“ bezeichnet.

Dem Modell zufolge gibt es – kurz gesagt – also jeweils ein System,

- das für die Planung eines Vorhabens (Intentionsgedächtnis),

- dessen Ausführung (intuitive Verhaltenssteuerung),

- für die Analyse (Objekterkennungs-System) eventuell auftretender Probleme oder Schwierigkeiten zuständig ist und

- eines, das als Ratgeber fungiert (Extensionsgedächtnis).

Eine ausführlichere Beschreibung der vier Erkenntnis- bzw. kognitiven Makrosysteme (siehe Tabelle) finden Sie hier: “PSI-Theorie-light” von Prof. Dr. Julius Kuhl.

Wie sich das Zusammenspiel der einzelnen Wahrnehmungskanäle („Worauf achte ich?“ bzw. „Wie nehme ich meine Umwelt wahr?“), der damit verbundenen Makrosysteme und den verschiedenen Affektlagen gestaltet und ggf. steuern lässt, wird in der PSI-Theorie durch die sieben Modulationsannahmen beschrieben (Kuhl 2001):

→ Zwei Basismodulationsannahmen:

- Willensbahnung: „Die Generierung von positivem Affekt beseitigt die Hemmung der Verbindung zwischen dem IG und der IVS, so dass Absichten vom IG zur IVS transportiert und umgesetzt werden können.

- Selbstbahnung: „Die Herabregulierung von negativem Affekt bahnt den hemmenden Einfluss des EG auf das OES, so dass inkongruente Objektwahrnehmungen zugunsten eines ganzheitlichen Überblicks verhindert werden.

→ Weitere Modulationsannahmen:

- Ausführungshemmung: Je stärker das IG aktiv ist, umso stärker wird die Verbindung zur IVS gehemmt. Voreiliges Umsetzen von Absichten wird verhindert.

- Selbstberuhigung: Die Aktivierung des EG führt zu einer Herabregulierung von negativem Affekt. Unkontrollierbares Grübeln wird verhindert.

→ „Das ist doch nicht so schlimm.“ - Selbstmotivierung: Die Aktivierung des EG erhöht die Aktivierung von positivem willensbahnenden Affekt, wodurch intrinsisch motiviertes Handeln möglich wird.

- Selbstverwirklichung: Voraussetzung für Selbstwachstum und selbstkongruentes Handeln ist der ausgewogene Wechsel zwischen positiven und negativen Affektlagen und ihrer Herabregulierung („emotionale Dialektik“).

- Intra- und intersystemische Penetration: Je komplexer ein Makrosystem oder ein spezifisches Untersystem entwickelt ist, desto höher und länger anhaltend muss die Intensität der Aktivierung eines Affekts sein, damit dieses Makro- oder Mikrosystem aktiviert werden kann.

Die neuronale Vernetzung bzw. die Kommunikation zwischen den vier Makrosystemen wird also vor allem durch die Regulation positiver und negativer Affekte gesteuert. Der Selbstkonditionierungs-Hypothese zufolge werden die Fähigkeiten der Affektregulation bereits während der frühkindlichen Sozialisation erworben. Indem die Mutter auf die Bedürfnisse des Kleinkindes in einer zeitlich und inhaltlich abgestimmten Weise reagiert, werden im Sinne einer klassischen Konditionierung bei diesem Verbindungen zwischen dem Selbstsystem (EG) sowie den jeweiligen affektgenerierenden Systemen gebahnt. Irgendwann sollte das Kind im Idealfall folglich in der Lage sein, diese Verbindungen selbst herzustellen und sich von dem affektregulierenden Einfluss der Mutter unabhängig zu machen. Hierbei kann es jedoch zu Störungen unterschiedlichster Art kommen, die sich unter Zuhilfenahme der PSI-Theorie transparent machen lassen. Das Modell bietet folglich Erklärungen für die Entstehung zahlreicher Entwicklungsstörungen – aber auch psychischer Probleme (z.B. für das Phänomen der Prokrastination) – an und lässt erkennen, wie ihnen wirkungsvoll begegnet werden kann und warum das so ist.

Die Kraft der Emotionen

Fritz Perls (1979) schreibt im Vorwort des Buches „Gestalttherapie“ Folgendes: „Grundsätzlich erwachsen […] Störungen aus der Forderung der Umwelt, zu sein, was man nicht ist, ein Ideal zu verkörpern, statt sich selbst. Der Mensch bekommt [auf diese Weise] Schlagseite. Manche seiner Anlagen werden nun entfremdet, unterdrückt oder fortprojiziert. Andere Merkmale werden spiegelfechterisch zur Schau gestellt. Sie erfordern Anspannung ohne eigene Neigung; sie erschöpfen, ohne zu befriedigen. Schließlich führt diese tiefe Kluft zwischen unserer biologischen und gesellschaftlichen Existenz zu immer mehr Konflikten und „Löchern“. Löcher sind die Hauptmerkmale der unvollständigen Persönlichkeit.“ Eine solche Sichtweise halte ich grundsätzlich für hilfreich, um zu verstehen, warum es für die Entwicklung einer psychisch stabilen Persönlichkeit hinderlich sein kann, schmerzvolle Empfindungen aus Gründen des Schutzes dauerhaft vom eigenen Erleben abzuspalten oder zentrale Bedürfnisse zu ignorieren.

War es also aus irgendeinem Grund bislang nicht möglich, ein Erlebnis emotional aufzuarbeiten, oder waren die Befürchtungen zu groß, es sei zu egoistisch, zu belastend oder sehr beängstigend, sich mit den entsprechenden Gefühlen zu befassen, dann könnte es sein, dass die schmerzvollen Empfindungen aus Gründen des Schutzes vom eigenen Erleben abgespalten und die mit ihnen verbundenen Bedürfnisse womöglich dauerhaft ausgeblendet bzw. vernachlässigt werden.

Die PSI-Theorie postuliert nun, dass die Fähigkeiten der Emotionsregulation (vgl. „emotionale Erst- bzw. Zweitreaktion“) erlernt werden können, weshalb auch ein dysfunktionaler Bewältigungsstil, der im Extremfall zu einer psychischen Störung führen kann, (z.B. im Rahmen einer Therapie) grundsätzlich modifizierbar ist. Sie ist also nicht so „statisch“ wie viele andere Modelle. Verdeutlichen lässt sich dies m. E. ganz gut mit dem folgenden Zitat: „Nicht wie der Wind weht, sondern wie wir die Segel setzen, darauf kommt es an!“

→ Emotionale Erst- und Zweitreaktion

- Bei der emotionalen Erstreaktion treten Emotionen spontan auf (abhängig vom Temperament, den vorherrschenden Motiven, den konditionierten Reaktionsmustern etc.). Die Zweitreaktion stellt sich aufgrund einer (mehr oder weniger) bewussten Affektregulation ein.

- Beispiel: Angst vor Dunkelheit (→ emotionale Erstreaktion), Selbstberuhigung durch Summen (Beruhigung → emotionale Zweitreaktion)

Obwohl des Erlernen eines funktionalen Umgangs mit Gefühlen natürlich in den meisten Therapieverfahren ein zentrales Thema ist, scheint insbesondere die Schematherapie von Jeffrey Young selbst bei „schwierigsten Fällen“ (z.B. bei Persönlichkeitsstörungen) Anlass zu einem derartigen Optimismus zu geben. Nachdem die Kernprobleme (z.B. intensive negative Gefühle, Vermeidung, Unterwerfung, Überkompensation, Selbstabwertung oder übertriebener Perfektionismus) herausgearbeitet und den entsprechenden Modi bzw. Schemata zugeordnet wurden, wird in diesem Verfahren neben kognitiv-behavioralen Techniken u.a. auch mit emotionsfokussierenden bzw. gestalttherapeutischen Methoden (bspw. der „Stuhltechnik“) gearbeitet, deren konzeptionelles Fundament u.a. das Erlangen einer „Awareness“ vorsieht, die dem sehr ähnelt, was man heutzutage mit „Achtsamkeit“ verbindet.

Die Bedürftigkeit des Menschen

Am Anfang der Entwicklung eines Individuums steht das Urvertrauen im Vordergrund, d.h. das unbedingte Vertrauen in die Vorstellung, dass sich in dieser Welt, in der es sich willkommen fühlen darf, alle Bedürfnisse weitgehend befriedigen lassen! Eine irgendwie vergleichbare Erfahrung hat jedenfalls jeder Mensch während seiner Zeit im Mutterleib gemacht. Hier war die Verbundenheit mit einem anderen Menschen vollkommen und das Gehirn belohnte den Organismus zudem automatisch für jeden vollzogenen Entwicklungsschritt. Mit der Geburt jedoch muss dieses „Paradies“ verlassen werden. Ein Säugling ist nun darauf angewiesen, eine empathische und liebende Umgebung vorzufinden. Bekundungen von Gefühlszuständen oder Erregung lassen sich als Hinweise auf seine dahinterliegende Bedürfnisse auffassen. Die Art, wie die Bezugspersonen damit umgehen, entscheidet darüber, wie gut ein solcher Umgang dem Säugling später wohl selbst gelingen wird. Geht die Umwelt also auf entsprechende Äußerungen oder Bekundungen ein, d.h. ist die Interaktion mit dieser erfolgreich, werden die Emotionen abgefedert, die Reaktionen der Erwachsenen hingegen werden abgeguckt, abgespeichert und ggf. künftig im Selbstdialog abgerufen. Tut sie das nicht, werden ggf. Abwehrmechanismen aktiviert, um den Leidensdruck spürbar zu reduzieren, was in so manchem Fall zu psychischen Störungen führen kann. So können sich sogenannte „subjektive Imperative“ herausbilden, also „innere Stimmen, die befehlen, dass etwas auf eine ganz bestimmte Art und Weise geschehen muss bzw. dass etwas auf gar keinen Fall geschehen darf, und die gleichzeitig verlangen, dass von dieser Vorstellung nicht abgewichen werden darf“ (Dehner & Dehner, S. 78). Die Bedeutung der Imperative wurde bereits in der Transaktionsanalyse erkannt. Einschärfungen und Antreiber sind dort entsprechend formuliert.

Meldet sich ein Bedürfnis nun bzw. löst es einen Zustand spürbarer Erregung aus, prüft das Individuum also, welche Möglichkeiten es hat, dieses unter den gegebenen situativen Bedingungen zu befriedigen. Sollte das unmittelbar möglich sein und sind dabei (den bisherigen Erfahrungen zufolge) keine nennenswerte Hindernisse zu erwarten, frohlocken positive Gefühle. Die Wahrnehmung sowie die Bewertung der Situation beruhen allerdings auf Grundlage konditionierter Muster, sind also abhängig von jenen individuellen Erfahrungen, die mit vergleichbaren Gegebenheiten in der Vergangenheit gemacht wurden. Stehen gewohnte bzw. hinreichend vertraute Optionen zur Verfügung, führt dies im Optimalfall zu einer prospektiven Handlungsorientierung, die die IVS aktiviert und ein Flow-Erleben ermöglicht.

Welche Bedürfnisse können sich zu Wort melden?

→ Soziale Bedürfnisse:

- Habe ich ausreichend Möglichkeiten, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten?

- Bekomme ich hinreichend Zuwendung?

- Wird mir genügend Aufmerksamkeit geschenkt? Werde ich beachtet?

- Fühle ich mich anderen Menschen zugehörig oder sogar mit ihnen verbunden?

- Werde ich von meinen Mitmenschen respektvoll und wertschätzend behandelt?

- Fühle ich mich (grundsätzlich) von ihnen verstanden?

→ Sicherheitsbedürfnisse:

- Kann ich darauf vertrauen, dass sich die Dinge in meinem Sinne entwickeln werden?

- Darf ich mich (hier) sicher fühlen?

- Fühle ich mich geborgen?

→ Ich-Bedürfnisse:

- Betrachte ich mich selbst als wertvoll? Wird mir hinreichend gespiegelt, dass ich liebenswert bin?

- Fühle ich mich in der Lage, Dinge selbst beschicken zu können? Habe ich genügend Einfluss?

- Fühle ich mich frei? Darf ich so sein, wie ich bin?

- Darf ich mich so verhalten bzw. so leben, wie ich es möchte?

- Kann ich mich hier entfalten?

Solange sämtliche Fragen mit „ja“ beantwortet werden, besteht keine Gefahr! Das Verhalten kann also (soweit dem Organismus das bereits möglich ist) weitgehend intuitiv gesteuert werden (IVS).

Verfehlte Selbstwerdung & Reparaturarbeiten

Wird einem Kind schon früh gespiegelt, dass gewisse Gefühle oder Bedürfnisse (scheinbar) nicht akzeptabel sind, kann das leicht dazu führen, dass es Mechanismen entwickelt, um diese aus dem eigenen Selbstbild zu eliminieren. Eine solche „Abspaltung“ kann jedoch im weiteren Verlauf des Lebens erhebliche Probleme zur Folge haben. Zu einer gelingenden Selbstwerdung gehört es nämlich, auch unangenehme Gefühle zuzulassen und die Verantwortung für jene Bedürfnisse zu übernehmen, die vielleicht gerade nicht so passend bzw. sozial erwünscht sind oder deren Integration in das eigene Selbstbild Schwierigkeiten bereitet.

Durch fokussierende Fragestellungen und verschiedene Methoden zur Steigerung der Selbstwahrnehmung können Zugänge zu diesen Aspekten des Selbst erarbeitet werden, um mit ihnen (wieder) in Kontakt zu kommen. Durch eine Erweiterung der Bewusstheit („Awareness“) bzw. durch die (Weiter-)Entwicklung einer sogenannten „sinnlichen Reflexivität“ können entsprechende Blockaden überwunden werden, was es den Betroffenen ermöglicht, die Verantwortung für das eigene Verhalten bewusst zu übernehmen. Entweder kann sich dann für ein Festhalten an dem Bewährten oder für eine einzuleitende Veränderung entschieden werden. So lassen sich Erstarrungen bzw. dysfunktionale Wahrnehmungs- und Interaktionsmuster nachhaltig auflösen und Handlungsspielräume schrittweise erweitern. Methoden, die auf Emotionen fokussieren, geben also keine Lösungen vor, sondern tragen dazu bei, die Selbstverantwortlichkeit und Autonomie zu steigern, indem sie dabei helfen, mit dem Inneren (d. h. mit unerwünschten Gefühlen oder Bedürfnissen sowie mit abgespaltenen Persönlichkeitsanteilen) Kontakt aufzunehmen und in einen Dialog zu treten.

Unabhängig von der sogenannten emotionalen Erstreaktion (s. u.), die sich auch künftig weiterhin einstellen wird, lassen sich dann Strategien der Emotionsregulation erlernen (z.B. Selbstberuhigung, Selbstmotivation etc.), die zu einer gelingenden Kommunikation zwischen den verschiedenen Makrosystemen beitragen und dem Individuum auf diese Weise eine funktionale Selbststeuerung ermöglichen. Hierbei ist es selbstverständlich erforderlich, Belastungsgrenzen rechtzeitig zu erkennen und ggf. (therapeutisch) stützend oder schützend einzugreifen. Funktional ist die Selbststeuerung übrigens dann, wenn sie dem Wohlbefinden sowie der seelischen Gesundheit eines Individuums dienlich ist bzw. wenn sie sich positiv auf die Interaktion mit dessen sozialer Umwelt auswirkt. Tut sie das nicht, wird sie als „dysfunktional“ betrachtet.

Auch das Kernstück der Kognitiven Verhaltenstherapie – die kognitive Umstrukturierung – sollte in diesem Zusammenhang erwähnt werden: Im Rahmen eines sokratischen Dialogs können bspw. durch Fragen nach empirischen Beweisen und der logischen Konsistenz des Denkens, nach einer realistischen Neubewertung künftiger Situationen und Ereignisse oder solchen, die hilfreich dabei sind, den hedonistischen Wert von Bewertungen einzuschätzen, dysfunktionale (Grund-)Annahmen modifiziert werden. Grundsätzlich geht es hierbei also darum, jene Einstellungen bzw. Gedanken zu betrachten und ggf. zu verändern, mit denen sich die Betroffenen selbst im Weg stehen. Kurz gesagt: Natürlich beeinflussen Gedanken unsere Gefühle. Sind diese überwiegend negativ, wirkt sich das auch auf die Stimmung aus und kann im schlimmsten Fall bspw. zu einer Depression oder Angststörung führen. Von besonderer Bedeutung hierbei ist jedoch der kognitive Stil, der darüber entscheidet, wie wir mit gewissen Erfahrungen umgehen und diese verarbeiten bzw. wie wir es gewohnt sind, über uns und unsere Umwelt nachzudenken. So können z.B. eine lösungsorientierte Auseinandersetzung mit alltäglichen Problemen oder kritischen Lebensereignissen sowie verschiedene Techniken der Emotionsregulation davor schützen, ins bloße Grübeln zu verfallen oder sich den eigenen Gefühlen machtlos ausgeliefert fühlen zu müssen.

Ins Handeln kommen…

Entwickelt das Individuum nun eine Handlungsstrategie, die Erfolg zu versprechen scheint, bahnen positive Gefühle (bspw. Hoffnung, Zuversicht etc.) die Aktivierung der IVS („Selbstmotivierung“). Die Konsequenzen der durchgeführten Handlung können nun erlebt und in das EG integriert werden. Dies ist jedoch nur solange möglich, wie die Aktion von überwiegend positiven Gefühlen begleitet wird. Führt diese hingegen nicht zu dem gewünschten Ergebnis bzw. löst sie Frustration aus, wird die IVS gehemmt und das OES erneut aktiviert. Die Handlung wird unterbrochen und die Suche nach Lösungen fortgesetzt. Der Fokus verengt sich hierbei allerdings auf das rationale Denken, da der Zugang zum EG zeitweise blockiert ist. Lassen sich die negativen Gefühle vielleicht aufgrund der (neuen) Erkenntnisse hinreichend eindämmen oder sogar auflösen („Selbstberuhigung“), aktiviert das IG die IVS erneut, wobei das Wissen aus dem OES nun in diese eingespeist werden kann.

Das IG ermöglicht es, verschiedene Zielvorstellungen und Pläne zu entwickeln sowie ihren Nutzen und ihre Chancen anhand rationaler Kriterien einzuschätzen. Beschäftigt sich ein Individuum also bewusst mit der Lösung von (möglicherweise) auftretenden Schwierigkeiten und definiert entsprechende Ziele, kann zunächst noch nicht überprüft werden, wie „stimmig“ sich diese für das EG anfühlen. Die Kommunikation mit dem EG kann z.B. durch die Freude über die Erwartung einer gelingenden Auflösung jeglicher Eventualitäten („positive Zukunftsvision“) gebahnt werden. Daraufhin kann das EG das Vorhaben nun emotional bzw. hinsichtlich seiner gefühlten Stimmigkeit bewerten. Allerdings sind diesem spezifische oder konkrete Ziele eher fremd. Wie erstrebenswert ein Ziel für das EG ist, kann mittels somato-affektiver Signale überprüft werden, die Antonio Damasio (1994) zufolge „somatische Marker“ genannt werden. Gemeint ist damit eine automatische Körperreaktion auf die emotionale Befindlichkeit, die bspw. als Alarm- oder Startsignal für eine Handlung mit einem bestimmten Ereignis verknüpft ist bzw. ein zielgerichtetes Verhalten initiiert. Rationale Begründungen spielen (anders als beim IG) hierbei keine Rolle. Obwohl das EG zwar sehr schnell arbeitet und das kritische Ereignis mit (nahezu) unendlich vielen in diesem Zusammenhang möglicherweise relevanten Erfahrungen abgleicht, meldet es uns zunächst also lediglich zurück, ob und inwieweit ein eventuelles Vorhaben tatsächlich attraktiv bzw. stimmig für uns ist, und es kann uns ggf. Wege aufzeigen, wie wir mit ähnlichen Gegebenheiten in der Vergangenheit bereits erfolgreich umgegangen sind.

Fazit

Dominieren negative Emotionen (Trauer, Wut, Enttäuschung etc.) das Erleben, scheinen diese den Zugang zu unserem Erfahrungswissen – also dem EG – zeitweilig zu blockieren. Das erklärt, welche Bedeutung dann einer mitfühlenden Haltung („Compassion“) zukommt, aus der heraus ein Gespräch in einem solchen Fall geführt werden sollte: Sie macht es den Betroffenen überhaupt erst wieder möglich, sich allmählich für eine Zukunftsvision zu öffnen, indem sie es ihnen erlaubt, sich in dem eigenen Leid gesehen und trotzdem angenommen zu fühlen. Diese Erfahrung fördert folglich die Bereitschaft, mit dem eigenen Selbst wieder in Kontakt zu treten. (Vgl. „Wenn das Leid zu groß für eine Lösung ist…“)

Erst jetzt können lösungsorientierte Fragestellungen ihre volle Wirkung entfalten. Da kaum ein Problem zu jeder Zeit gleichermaßen intensiv erlebt erlebt wird, kann nun bspw. nach jenen Situationen gefragt werden, in denen das Problem entweder weniger groß oder gar nicht vorhanden ist. Die Fokussierung auf diese Ausnahmen, d.h. auf jene Erlebnisbereiche, die ein Problem weniger schlimm erscheinen lassen oder die sogar die Zuversicht wecken, dass man selbst etwas zur Verbesserung der eigenen Lage beitragen kann (Selbstwirksamkeit), bewirkt im Idealfall eine Herabregulierung des negativen Affekts und sie macht es dem Individuum somit wieder möglich, auf sämtliche Erfahrungen zuzugreifen, die es im EG abgespeichert hat. Die Fixierung auf inkongruente Objektwahrnehmungen (OES) weicht folglich einer ganzheitlichen Sichtweise (EG). Offenbart sich zugleich ein erstrebenswertes Ziel, das mit positivem Affekt einhergeht, lassen sich entsprechende Absichten vom IG zur IVS transportieren und können daraufhin umgesetzt werden (Willensbahnung).

Die Wahrscheinlichkeit, mit der eine therapeutische Intervention ein wünschenswertes Ergebnis erzielt, ist also im hohen Maße abhängig davon, an welcher Stelle sie zum Einsatz kommt. Möchte man Klienten in ihrem Prozess der Selbstwerdung unterstützen, sollte man demnach zunächst genau hinschauen (z.B. im Rahmen einer „Ortsbegehung“ oder einer SORKC-Analyse) und verstehen, worin die individuellen Schwierigkeiten überhaupt begründet liegen. Das ist zwar eine Binsenweisheit, die in der Praxis aber aufgrund persönlicher Präferenzen für bestimmte Methoden leicht übersehen werden kann bzw. nicht selten sogar komplett ausgeblendet wird.

Hier finden Sie Psyche und Arbeit bei Facebook.

Literaturhinweise:

- Allport, F.H. (1937). Teleonomic description in the study of personality. Character and Personality, 5, 202-214.

- Angleitner, A., Ostendorf, F. & John, O.P. (1990). Towards a taxonomy of personality.

- Bamberger, Günter G. (2015). Lösungsorientierte Beratung (5. Auflage). Beltz Verlag.

- Damasio, Antonio R. (1994). Descartes’ Error. GP Putnam’s Sons.

- Dehner, Ulrich & Dehner, Renate (2016). IntrovisionCoaching. managerSeminare Verlags GmbH.

- Faßbinder, Eva, Schweiger, Ulrich & Jacob, Gitta (2011). Therapie-Tools: Schematherapie. Beltz Verlag.

- Kuhl, Julius (2015). Spirituelle Intelligenz. Glaube zwischen Ich und Selbst. Verlag Herder.

- Kuhl, Julius & Storch, Maja (2012). Die Kraft aus dem Selbst: sieben PsychoGyms für das Unbewusste. Hogrefe.

- Kuhl, J. & Koole, S. (2005). Wie gesund sind Ziele? Intrinsische Motivation, Affektregulation und das Selbst. In: R. Vollmeyer & J. C. Brunstein (Hrsg.). Motivationspsychologie und ihre Anwendung (S. 109–130). Kohlhammer.

- Kuhl, Julius (2001). Motivation und Persönlichkeit. Interaktionen psychischer Systeme. Hogrefe.

- Perls, F. S. (1979). Gestalttherapie Praxis. Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung GmbH.

- Storch, Maja & Krause, Frank (2007). Selbstmanagement-ressourcenorientiert. Grundlagen und Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM). 4. vollständig überarbeite Auflage. Verlag Hans Huber.

- Wells, A. (2009). Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. Guilford.

- Zarbock, Gerhard (2012). Das Konzept Identität in der Verhaltenstherapie- In: Hilarion G. Petzold (Hrsg.). „Identität. Ein Kernthema moderner Psychotherapie – interdisziplinäre Perspektiven. VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Von „Wissen“ sprechen wir, wenn eine Erkenntnis gesichert ist. Die (Natur-) Wissenschaft versucht, die Kräfte der Natur und des Zusammenlebens nach dem Ursache-Wirkungs-Prinzip zu erklären. Die Religion befasst sich mit Erfahrungen, die sich dem Sicherheits- und Kontrollprinzip und dem Ursache-Wirkungsschema zu entziehen scheinen, z.B. wenn es um den tieferen Sinn des Lebens geht. Religion beruht nach einer Formulierung des Philosophen Hermann Lübbe auf einer „Kultur des Umgangs mit dem Unverfügbaren“. Das wird besonders deutlich, wenn wir es mit Erfahrungen zu tun haben, denen wir mit unserem analytischen (einschließlich dem „wissenschaftlichen“) Verstand nicht so leicht einen persönlichen Sinn abgewinnen können: Krankheit, Tod oder überhaupt die menschliche Existenz oder auch „nur“ das, was einen Menschen im Innersten anrührt, ohne dass die dazugehörige Erfahrung in Worten ausgedrückt werden kann (geschweige denn in wissenschaftlichen Begriffen oder Formeln). Wissenschaft und Religion haben sich in den letzten Jahrhunderten immer mehr voneinander weg bewegt. Im Grunde gibt es aber Berührungs- und Überschneidungspunkte, z.B. wenn man in der Wissenschaft über lange Zeit auf Hypothesen, vielleicht auch auf ganz absurd wirkende Intuitionen angewiesen ist, bevor man irgendwann daraus echtes, durch messbare Fakten belegbares Wissen entwickeln kann. Andererseits ist die Religion natürlich nicht ganz vom Wissen abgetrennt. Das zeigt sich besonders in der Psychologie: Ob man aus einer Krankheit oder dem Tod eines Angehörigen einen subjektiven Sinn ableiten kann, ob eine Partnerschaft gut gelingt, sogar die Frage, ob man die Sinnhaftigkeit der menschlichen Existenz erfahren kann, all dies lässt sich z.T. auch auf Prozesse und erlernbare Kompetenzen zurückführen, die in der Psychologie und ihren Nachbarwissenschaften mit naturwissenschaftlichen Mitteln (einschließlich verschiedener hirnbiologischer Methoden) untersucht wird.

Von „Wissen“ sprechen wir, wenn eine Erkenntnis gesichert ist. Die (Natur-) Wissenschaft versucht, die Kräfte der Natur und des Zusammenlebens nach dem Ursache-Wirkungs-Prinzip zu erklären. Die Religion befasst sich mit Erfahrungen, die sich dem Sicherheits- und Kontrollprinzip und dem Ursache-Wirkungsschema zu entziehen scheinen, z.B. wenn es um den tieferen Sinn des Lebens geht. Religion beruht nach einer Formulierung des Philosophen Hermann Lübbe auf einer „Kultur des Umgangs mit dem Unverfügbaren“. Das wird besonders deutlich, wenn wir es mit Erfahrungen zu tun haben, denen wir mit unserem analytischen (einschließlich dem „wissenschaftlichen“) Verstand nicht so leicht einen persönlichen Sinn abgewinnen können: Krankheit, Tod oder überhaupt die menschliche Existenz oder auch „nur“ das, was einen Menschen im Innersten anrührt, ohne dass die dazugehörige Erfahrung in Worten ausgedrückt werden kann (geschweige denn in wissenschaftlichen Begriffen oder Formeln). Wissenschaft und Religion haben sich in den letzten Jahrhunderten immer mehr voneinander weg bewegt. Im Grunde gibt es aber Berührungs- und Überschneidungspunkte, z.B. wenn man in der Wissenschaft über lange Zeit auf Hypothesen, vielleicht auch auf ganz absurd wirkende Intuitionen angewiesen ist, bevor man irgendwann daraus echtes, durch messbare Fakten belegbares Wissen entwickeln kann. Andererseits ist die Religion natürlich nicht ganz vom Wissen abgetrennt. Das zeigt sich besonders in der Psychologie: Ob man aus einer Krankheit oder dem Tod eines Angehörigen einen subjektiven Sinn ableiten kann, ob eine Partnerschaft gut gelingt, sogar die Frage, ob man die Sinnhaftigkeit der menschlichen Existenz erfahren kann, all dies lässt sich z.T. auch auf Prozesse und erlernbare Kompetenzen zurückführen, die in der Psychologie und ihren Nachbarwissenschaften mit naturwissenschaftlichen Mitteln (einschließlich verschiedener hirnbiologischer Methoden) untersucht wird.