Erfahrungsbericht zum 4. psychenet-Symposium: Wie lässt sich die Versorgung psychisch erkrankter Menschen verbessern? Und konnte der Stigmatisierung Betroffener mittels der damit einhergehenden Medienkampagne entgegengewirkt werden? Antworten auf diese Fragen erhoffte ich mir am 29. und 30. Juni 2015 in der Handelskammer. Hier wurde über die Ergebnisse der Umsetzung und Begleitforschung in der Gesundheitsregion Hamburg berichtet und diskutiert. Die Veranstaltung war ausgesprochen gut besucht und hervorragend organisiert (Programm). Da ich das Projekt bereits vor wenigen Wochen vorgestellt habe (So funktioniert psychische Gesundheit in Hamburg), werde ich mich im Folgenden auf das konzentrieren, was ich für besonders wesentlich oder überraschend hielt. Dabei gehe ich vor allem drei Fragen nach, die mich aus verschiedenen Gründen interessierten:

- Allgemeines Interesse: Welchen Beitrag konnte psychenet zur Entstigmatisierung psychisch erkrankter Menschen leisten?

- Persönliches Interesse: Wie lässt sich die Versorgung von Menschen verbessern, die an einer Depression leiden?

- Fachliches Interesse: Gibt es neue Erkenntnisse aus dem Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung?

1. Welchen Beitrag konnte psychenet zur Entstigmatisierung psychisch erkrankter Menschen leisten?

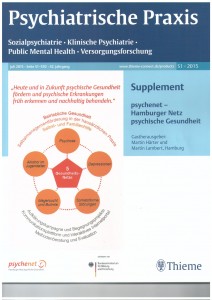

Nach einigen Begrüßungen und allgemeinen Stellungnahmen zur Gesundheitsregion Hamburg berichtete Prof. Dr. Dr. Uwe Koch-Gromus, der Dekan des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), dass das Hamburger Netzwerk Versorgungsforschung in seiner Form einmalig in Deutschland ist, insbesondere aufgrund seiner vorbildlichen Ausstattung mit diversen Professuren. Zu dessen Aufgaben gehören die Beschreibung und Analyse der Situation, die Entwicklung von Versorgungskonzepten, die wissenschaftliche Begleitung der Implementierung neuer sowie die Evaluierung neuer und alter Versorgungskonzepte im medizinischen Alltag. Wie sich im Verlauf der beiden Tage zeigte, waren die meisten Projekte, die im Rahmen von psychenet in den vergangenen vier Jahren initiiert wurden, äußerst erfolgreich! Eine Zusammenfassung dieser Ergebnisse konnte man vor wenigen Tagen im Hamburger Abendblatt lesen. Detaillierter besprochen werden die Studien in der Zeitschrift „Psychiatrische Praxis. Supplement: psychenet – Hamburger Netz psychische Gesundheit“, die im Juli 2015 erschienen ist und bei der Georg Thieme Verlag KG bestellt werden kann. Einige der Artikel sind hier auch öffentlich bzw. kostenlos zugänglich.

Nach einigen Begrüßungen und allgemeinen Stellungnahmen zur Gesundheitsregion Hamburg berichtete Prof. Dr. Dr. Uwe Koch-Gromus, der Dekan des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), dass das Hamburger Netzwerk Versorgungsforschung in seiner Form einmalig in Deutschland ist, insbesondere aufgrund seiner vorbildlichen Ausstattung mit diversen Professuren. Zu dessen Aufgaben gehören die Beschreibung und Analyse der Situation, die Entwicklung von Versorgungskonzepten, die wissenschaftliche Begleitung der Implementierung neuer sowie die Evaluierung neuer und alter Versorgungskonzepte im medizinischen Alltag. Wie sich im Verlauf der beiden Tage zeigte, waren die meisten Projekte, die im Rahmen von psychenet in den vergangenen vier Jahren initiiert wurden, äußerst erfolgreich! Eine Zusammenfassung dieser Ergebnisse konnte man vor wenigen Tagen im Hamburger Abendblatt lesen. Detaillierter besprochen werden die Studien in der Zeitschrift „Psychiatrische Praxis. Supplement: psychenet – Hamburger Netz psychische Gesundheit“, die im Juli 2015 erschienen ist und bei der Georg Thieme Verlag KG bestellt werden kann. Einige der Artikel sind hier auch öffentlich bzw. kostenlos zugänglich.

Direkt im Anschluss erläuterte Prof. Dr. Martin Lambert, dass das Wissen über psychische Erkrankungen der Hamburger Bevölkerung nach wie vor recht unzureichend sei. Da Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung sehr verbreitet sind, war es ein Ziel des Projektes, die Aufklärung zu verbessern, einer Stigmatisierung der Betroffenen dadurch entgegenzuwirken und das entwickelte Versorgungsnetz auf diese Weise zu etablieren. Mittels einer Awareness-Kampagne (Plakate, Gratis-Postkarten, Kino-Trailer etc.) wurde sich darum bemüht, das Internetportal von psychenet bekannt zu machen und die Menschen dazu zu bringen, sich dort über das Thema zu informieren. Die Zufriedenheit mit der in diesem Zusammenhang eingerichteten trialogischen Hotline sowie mit dem Skype-Service, wo eine individuelle Beratung möglich war, lag immerhin bei 98%. Dr. Jörg Dirmaier ergänzte, dass die Webseite bzgl. ihrer Benutzerfreundlichkeit, dem Nutzen sowie der Vertrauenswürdigkeit von 71% der Besucher als „gut bis sehr gut“, von 21% als „befriedigend bis ausreichend“ und lediglich von 8% als „mangelhaft bis ungenügend“ bewertet wurde. Neben umfangreichen Informationen über die einzelnen Störungsbildern, findet man dort Hinweise zu Hilfsangeboten, entsprechende Selbsttests u.v.m. Bislang nicht bekannt war mir, dass die Inhalte im Laufe der Zeit auch auf Türkisch angeboten worden sind.

Prof. Dr. Olaf von Knesebeck stellte anhand der Ergebnisse einer Evaluationsstudie dar, dass sich das Wissen der Hamburger Bevölkerung hinsichtlich psychischer Erkrankungen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe aus München aufgrund der psychenet-Kampagne kaum verbessert hat. Lediglich in der Kenntnis darüber, dass auch Angehörige helfen können, wurde ein signifikanter Anstieg verzeichnet. Auch das Ausmaß der Stigmatisierung ist trotz einer generellen Zunahme des Wissens über psychische Störungen in der Gesellschaft erstaunlich stabil geblieben. Allerdings zeigte sich bei jenen Menschen, die sich über das Webportal informiert hatten, eine Verringerung der emotionalen Distanz sowie entsprechend negativer Emotionen. Interessant war auch die Aussage von Prof. Dr. Frank Jacobi, dass eine Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS) aufgezeigte, dass die Krankschreibungen von Menschen ohne eine psychische Erkrankung dreimal kürzer sind als bei jenen, die zeitgleich eine F-Diagnose haben.

Prof. Dr. Tilo Böhmann ging am Nachmittag des zweiten Tages auf die Ziele der Stabsstelle „Forschungs- und Transferstelle Dienstleistungsgeschäftsmodelle“ ein: Wie kann es gelingen, die Netzwerkelemente von psychenet auf andere Regionen zu übertragen? Und wie lassen sich die einzelnen Inhalte bzw. Erkenntnisse so clustern, dass sie interessierten Lesern in sinnvoller Weise zur Verfügung gestellt werden können? Eines der Resultate ist deren Zuordnung zu den Kategorien „Ressourcen“ und „Aktivitäten“. Eine entsprechend systematische Darstellung aller 186 Elemente wird also demnächst in einer modularisierten Fassung als Webdatenbank zugänglich sein. Für die mögliche Umsetzung bzw. eine Implementierung neuer Produkte im Gesundheitssektor ist es allerdings immer entscheidend, die Finanzierbarkeit sowie den zu erwartenden Nutzen im Vorfeld zu klären.

Die Koordination bzw. Organisation des Netzwerkes war eine große logistische Herausforderung. Aufgrund der vielen Beteiligten Organisationen und praktizierenden Personen mussten Entscheidungs- und Informationsstrukturen gefunden, eingehalten und stetig gepflegt werden. Zudem gab es diverse Barrieren bei der Umsetzung der Projekte: Fehlende gesetzliche Regelungen zur primären und sekundären Prävention (Früherkennung) sowie bzgl. anderer innovativer Angebote (z.B. Peer-Beratung), bürokratische Hemmnisse von integrierten Versorgungsmodellen nach § 140a SGBV sowie die Behinderung der Implementierung bzw. Verstetigung aufgrund von Partikularinteressen der eingebundenen Institutionen. Grundsätzlich wurde die enge Kooperation zwischen Forschung und Praxis aber als sehr lehrreich und positiv bewertet.

Auch wenn das vorrangige Ziel einer Entstigmatisierung nicht wirklich erreicht wurde, war psychenet insgesamt ein großartiger Erfolg! Da die Infrastruktur mit dem Ende der Förderung zum Jahreswechsel wegzubrechen droht, stellt sich nun die dringliche Frage, welche der elf Projekte weitergeführt werden sollten und wie das realisiert werden kann? Auch die Webseite bzw. die präventiven Kampagnen bedürfen eigentlich einer stetigen Pflege. Hier wurden Werte geschaffen, die ansonsten schnell verloren gehen. Im Hinblick auf die anstehende Landeskonferenz Versorgung sollen nun in naher Zukunft Lösungen erarbeitet und die Beantragung neuer Fördergelder aus dem Innovationsfonds (siehe Artikel: Deutsches Ärzteblatt) beschlossen werden.

2. Wie lässt sich die Versorgung von Menschen verbessern, die an einer Depression leiden?

Aufgrund einer persönlichen Affinität, war ich vor allem auch an den Ergebnissen des Gesundheitsnetzes Depression interessiert. Die 12-monats-Prävalenz dieser affektiven Störung liegt übrigens bei acht Prozent. Depressionen können zwar gut therapiert bzw. geheilt werden, besondere Probleme bestehen allerdings in der teilweise recht langen Wartezeit auf eine Behandlung sowie in der Fragmentierung der vorhandenen Angebote.

Vorgestellt wurde ein Modell der gestuften Behandlung („stepped care“), bei der die Patienten nach einer systematischen Diagnostik anhand des Schweregrads ihrer Erkrankung Angebote unterbreitet bekommen, zwischen denen sie anhand eigener Präferenzen auswählen können. Um den Zugang zu einem Psychotherapeuten für Menschen mit einer schwer- oder mittelgradigen Depression zu erleichtern, wurde hierbei jenen, die „lediglich“ leichtgradig betroffen waren, alternative Angebote zur (teilweise begleiteten) Selbsthilfe angeboten. Erwähnt wurden bspw. Onlineportale sowie ein Selbsthilfebuch von Gudrun Görlitz (Selbsthilfe bei Depressionen) vom Klett-Cotta-Verlag.

Im Sinne einer vernetzten Behandlung („collaborative care“) wurde zudem ein Portal eingerichtet, in dem freie Psychotherapieplätze einzelner Therapeuten angezeigt wurden. Auf diese Weise funktionierte die direkte Vermittlung reibungsloser. Leider aber gibt es dieses Angebot inzwischen nicht mehr. Die Gründe hierfür sind ein vermeintlich hoher Zeitaufwand sowie die Kosten für die Betreuung bzw. Pflege. M. E. wäre ein Gesetz hilfreich, das kassenärztlich zugelassene Therapeuten dazu verpflichtet, sich in einem solchen Portal zu registrieren und ihre Kapazitäten regelmäßig zu aktualisieren. Zudem ließen sich gewiss Träger bzw. Organisationen finden, die eine solche Datenbank erstellen und öffentlich zugänglich machen. Gerade aufgrund des Symptoms der Antriebsschwäche ist es für die Betroffenen oftmals sehr beschwerlich, therapeutische Hilfe zu finden. Dieses Problem ließe sich auf eine solche Weise gut lösen.

Im Rahmen des Projektes konnte bei der Interventionsgruppe (im Vergleich zur Kontrollgruppe) übrigens eine höhere Symptomreduktion erreicht werden. Auch wenn laut Aussage von Prof. Dr. Birgit Watzke die Wirkmechanismen der gestuften Behandlung noch genauer erforscht werden müssen, machen die Ergebnisse Hoffnung. Vor allem bei den mittelgradigen Depressionen gab es jedenfalls beachtliche Effekte.

3. Gibt es neue Erkenntnisse aus dem Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung?

In dem Gesundheitsforum „Betriebliche Gesundheit“, das mich fachlich sehr interessierte, kamen Dr. Hans-Peter Unger (Asklepios Klinik Harburg), Werner Fürstenberg, ein Mitarbeiter der Fürstenberg Institut GmbH sowie Prof. Dr. Bernhard Badura (Universität Bielefeld) zu Wort, die das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchteten.

Dr. Hans-Peter Unger stellte zunächst einen grandiosen Wandel in der Arbeitswelt fest, bei dem heute mehr Selbstmanagementkompetenzen gefordert und die Übernahme einer höheren Selbstverantwortung erwartet wird, als es in der Vergangenheit der Fall war. Im Bereich der betrieblichen Gesundheit wird deshalb verstärkt auf Möglichkeiten zur Emotionsregulation sowie auf das geschaut, was Mitarbeiter resilient macht. Die für die sich immer schneller vollziehenden Veränderungen erforderlichen Eigenschaften (z. B. Kreativität und Anpassungsbereitschaft) werden vor allem durch positive Emotionen ausgelöst bzw. durch negative eingeschränkt. Zentrale Fragen scheinen es deshalb zu sein, wie man die Motivation und das soziale Miteinander fördern sowie dem Ganzen einen Sinn geben kann.

Obwohl bspw. in der Behandlung von Burnout-Patienten inzwischen große Fortschritte gemacht wurden, hat sich im Bereich der Prävention von Depressionen am Arbeitsplatz bislang kaum etwas verbessert. In einer Metaanalyse aus dem Jahr 2014 über betriebliche Interventionen zur Stressreduktion und zur Steigerung des Wohlbefindens wurden oftmals kleinere und ungezieltere Maßnahmen konstatiert. Aufgrund der in der Praxis vorherrschenden Mixtur könne man kaum sagen, welche der einzelnen Interventionen tatsächlich erfolgreich waren. Je umfassender diese allerdings angelegt sind, desto größer scheint auch ihr Effekt zu sein.

Spannend war die Erkenntnis, dass zwischen dem klinischen Verlauf einer psychischen Erkrankung und den psychosozialen Fähigkeiten einer Person oftmals keine klaren Zusammenhänge zu erkennen sind. Dafür wirken wohl zu viele Faktoren darauf ein. Die Komplexität solcher Störungen lässt also keine einheitlichen Schlüsse zu. Einer Stigmatisierung könne Dr. Unger zufolge am ehesten durch eine professionelle Begleitung entgegengewirkt werden. Zudem sollten Betroffene ermutigt werden, sich schnell psychotherapeutische oder ärztliche Unterstützung zu suchen, da eine Wiedereingliederung deutlich erfolgversprechender ist, wenn eine Behandlung in den ersten drei bis sechs Wochen nach Ausbruch der Krankheit beginnt. Auch die Einbindung von Betriebsärzten könne besser gelingen, da in der Regel die Möglichkeit besteht, diese darum zu bitten, eine schriftliche Schweigepflichterklärung gegenüber dem Arbeitgeber zu unterzeichnen. Ein offenes Gespräch kann ansonsten eventuell zu erheblichen Probleme führen. Kurzum: Das funktionierende Zusammenspiel der Akteure ist immer entscheidend für den Erfolg einer beruflichen Wiedereingliederung!

Im Anschluss stellten Werner Fürstenberg und ein Mitarbeiter der Fürstenberg Institut GmbH die Ergebnisse ihrer Studie vor, in der zwei Maßnahmen implementiert und ausgewertet wurden. Primärpräventiv wurde eine Führungskräfteentwicklungsprogramm durchgeführt und sekundärpräventiv ermöglichte man den Beschäftigten eine externe Beratung bei psychischen bzw. psychosozialen Problemen durch ein EAP (Employee Assistance Program). Trotz der Zusicherung von Anonymität bei einer Nutzung des Angebots, stellte die Frage nach der Datensicherheit ein nicht unerhebliches Problem dar. Auch langwierige Entscheidungswege sowie geringe zeitliche und finanzielle Ressourcen führten zu einer sehr geringen Beteiligung der angefragten Unternehmen. Es wurde daraufhin thematisiert, wie man Wissenschaft und Wirtschaft künftig stärker zusammenführen könne? Mit den Messinstrumenten der klinischen Forschung scheint man die Betriebe jedenfalls nur schwerlich zu erreichen. Praxistauglichkeit und wissenschaftlicher Anspruch driften dafür wohl zu sehr auseinander.

Kurzum, die Studie war kein Erfolg, da aufgrund der geringen Bereitschaft, an ihr teilzunehmen, kaum aussagekräftige Ergebnisse generiert werden konnten. Interessant war zudem, dass insbesondere das Online-Tool schlecht abschnitt, welches im Rahmen der Mitarbeiterberatung eingesetzt wurde. Obwohl abschließend gesagt wurde, dass die Selbsteinschätzung der Leistungsfähigkeit jener Menschen, die das EAP genutzt haben, von 4,3 auf 7,7 (auf einer Skala von eins bis zehn) gestiegen sei, hat mich der Vortrag insgesamt nicht überzeugt.

Ausgezeichnet hingegen war der folgende Auftritt von Prof. Dr. Bernhard Badura. Menschlich angesprochen hat mich u. a. seine Bemerkung hinsichtlich der Übertragbarkeit wissenschaftlicher Theorien: Es gibt viele tolle Theorien, aber immer besteht die Gefahr, dass die Dinge in der Praxis ganz anders aussehen.

Nach einen kurzen Einblick in den fundamentalen Wandel der Arbeitswelt, der im Wesentlichen durch die Trends von der Hand- zur Kopfarbeit sowie von der Fremd- zur Selbstorganisation bestimmt sei, warf er die Frage auf, ob es „krankhafte bzw. -machende Organisationen“ gäbe? Schließlich seien vertrauensvolle Kooperationen und psychische Gesundheit zentrale Erfolgsfaktoren. Auch die heute immer stärker geforderte Selbstorganisation könne zwar intrinsische Motivation wecken, setze diese aber auch voraus. Es bestehe ein enger Zusammenhang zwischen gelebter Unternehmenskultur und dem Ausmaß depressiver Verstimmungen unter den Mitarbeitern. Da Menschen wertegetrieben seien, schaffe ein Bewusstsein über diese Werte in der Regel Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft. Es scheint demnach wichtig zu sein, die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Arbeit beantworten zu können.

Vieles von dem, was Prof. Badura berichtete, war mir u. a. bereits aus seinen Vorträgen bekannt, die man z. B. bei YouTube findet. Etwas überrascht hat mich aber die Aussage, dass Fehlzeiten in der Regel nur schwach mit dem tatsächlichen Krankenstand korrelieren. Mit anderen Worten bedeutet das, dass die Menschen ihrer Arbeit nicht unbedingt aus gesundheitlichen Gründen fernbleiben. Auf der anderen Seite entstehen den Unternehmen hohe Kosten vor allem aufgrund eines Phänomens, das als Präsentismus bezeichnet wird. Gemeint ist das Verhalten von Arbeitnehmern, trotz Krankheit zur Arbeit zu gehen bzw. deren Einschränkung hinsichtlich der Arbeitsproduktivität aufgrund vorhandener Leistungsdefizite, die auf gesundheitliche Beschwerden zurückzuführen sind. In einer Untersuchung an 12.397 Beschäftigten der Firma Dow Chemicals konnte aufgezeigt werden, dass diese Kosten pro Mitarbeiter ein Zehnfaches gegenüber jenen betrugen, die durch Fehlzeiten bedingt waren. Allerdings führen nicht nur psychische Erkrankungen (die z. B. nach dem ICD-10 diagnostiziert werden) zu erheblichen Einbußen, sondern vor allem bereits leichtere Beeinträchtigungen (bei eigentlich vorhandener Leistungsfähigkeit). Beispiele hierfür sind Schlafstörungen (32%), Erschöpfung/Ausgebranntsein (28%), Nervosität/Gereiztheit (25%), niedergedrückte Stimmung (13%) sowie Angstzustände (7%).

Als wichtigsten Gesundheitsfaktor benannte er schließlich die Vorgesetzten. Bei diesen sei vor allem ein Umsetzungs- und seltener ein Kenntnisdefizit feststellbar. Viele Führungskräfte seien heutzutage verunsichert, da sie Angst haben, das Falsche zu tun. Diese Sorge ist, wie ich finde, allerdings nicht ungefährlich, da sie zur Handlungsunfähigkeit und damit zu Defiziten im Führungsverhalten führen kann. Meiner Ansicht nach gibt es gerade im zwischenmenschlichen Bereich ohnehin kein Richtig oder Falsch, sondern nur mehr oder weniger Hilfreiches. Um Unternehmen aber gezielt unterstützen zu können, etwas für die (psychische) Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu tun, ist es vor allem wichtig, zuvor eine gute Diagnose zu erstellen. Hierbei kann die Unterstützung von Fachleuten (z. B. Psychologen) sinnvoll sein, da sie aufgrund ihrer Außenperspektive weniger dazu neigen, einer eventuell vorherrschenden Betriebsblindheit zu unterliegen, und sie mittels einer systematischen Anwendung entsprechender Diagnosetools (z. B. Mitarbeiterbefragungen) Belastungsfaktoren unbefangener zu benennen in der Lage sind. Im Dialog mit den Führungskräften sowie unter Berücksichtigung der jeweiligen Unternehmenskultur ließen sich dann ggf. eher geeignete Maßnahmen ableiten, die zu einer Steigerung des Wohlbefindens und der Leistungsfähigkeit der Belegschaft führen.