“Die Dynamik von Veränderung ist nur nachhaltig zu unterstützen, indem Entscheider die Sinnfrage für die Mitarbeiter beantworten. – Hier beginnt die erste Änderung: Nicht die Mitarbeiter geben den Führungskräften Antwort (wie z.B. im klassischen Projektmanagement), sondern die Führungskräfte sind gefordert, den Nutzen für die, die es angeht, aufzuzeigen. […]

“Die Dynamik von Veränderung ist nur nachhaltig zu unterstützen, indem Entscheider die Sinnfrage für die Mitarbeiter beantworten. – Hier beginnt die erste Änderung: Nicht die Mitarbeiter geben den Führungskräften Antwort (wie z.B. im klassischen Projektmanagement), sondern die Führungskräfte sind gefordert, den Nutzen für die, die es angeht, aufzuzeigen. […]

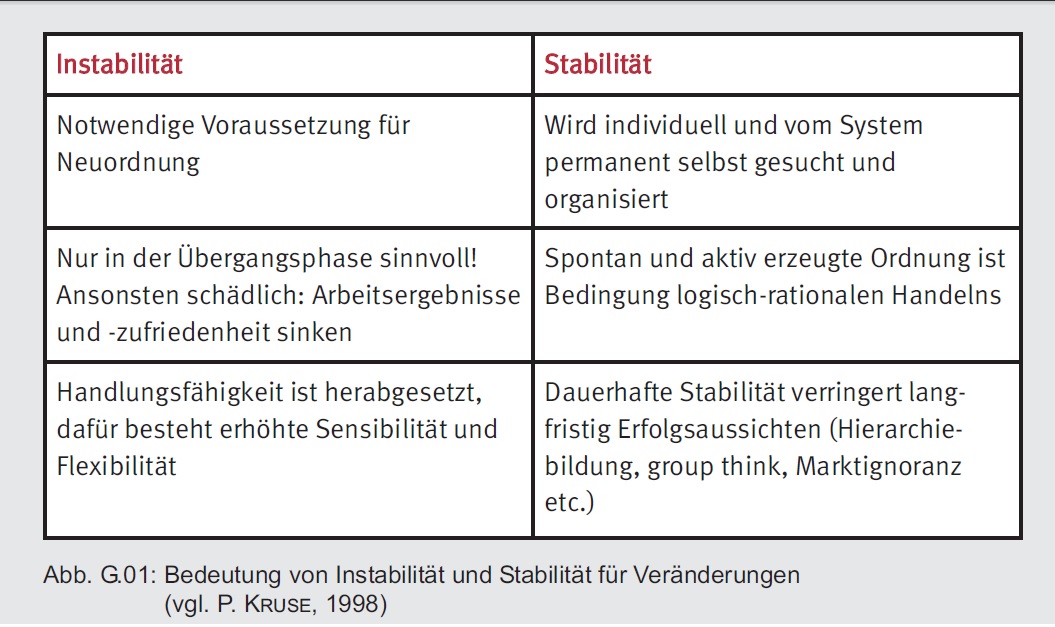

Dort, wo keine Führung – die Beeinflussung des Mitarbeiter-Verhaltens – stattfindet, wird Change Management scheitern. Reine Steuerung – inhaltliche Entscheidungen treffen – reicht, wenn überhaupt, maximal in stabilen Phasen der Organisation. Bei grundlegenden Veränderungen wird Unsicherheit und damit Instabilität bewusst und notwendigerweise ausgelöst. Dann ist tatsächlich „Leadership“ gefragt: Die damit verbundenen Anforderungen werden leider in den meisten Fällen nicht erfüllt.”

Im Folgenden finden Sie eine Leseprobe aus dem Buch “Change Management – (Über-)Leben in Organisationen” von Michael Berger, Jutta Chalupsky & Frank Hartmann.

Voraussetzungen, Prinzipien und Kultur der Veränderung

Der Umgang mit Veränderungen in Organisationen ist das Thema dieses Buches. Vorab soll deutlich werden: Veränderungen sind weder gut noch schlecht – allein ihre Bewertung kann ein Dilemma verursachen: Veränderungen können als Lösung oder als Problem gesehen werden.

Wer z.B. als Projektleiter oder -mitarbeiter seine Ideen einbringen konnte, versteht häufig nicht, wieso einige der Kollegen so „ignorant“ sind und die neue Arbeitsorganisation ablehnen. Für diesen ist doch sehr klar, warum diese Veränderung notwendig und sinnvoll ist. Genau darin „liegt der Hund begraben“: Wer mitmachen darf und das Ergebnis selbst mitgestaltet, kann eher „dahinterstehen“ oder ist sogar „Feuer und Flamme“ für die neuen Ideen. Damit wird bereits deutlich, dass ein wesentlicher Faktor für die Akzeptanz von Veränderungen nicht die Veränderung selbst ist, sondern die eigene Rolle darin. Derjenige, dessen Arbeitsbedingungen durch andere verändert werden, arrangiert sich eben damit – mehr oder weniger. Welche Konsequenzen dieses „mehr oder weniger“ nach sich ziehen kann, wird offensichtlich bei den meisten Veränderungsvorhaben entweder gar nicht, unvollständig oder erst zu spät berücksichtigt. Ein Grund dafür liegt in der Betrachtung der Mitarbeiter als Gegenstand oder Objekt der Veränderung – und nicht als deren Subjekt. Subjekt ist immer die handelnde Person, hier meistens der Auftraggeber oder Entscheider bzw. sein Erfüllungsgehilfe. Da Mitarbeiter beides sein können – Subjekt und Objekt der Veränderung –, macht O. Neuberger (2004) dies in [der] zitierten Formulierung deutlich: „Der Mensch ist Mittel. Punkt.“

Der Mensch wird überwiegend als Element (neben Aufgaben, Sachmitteln und Informationen) der Organisation angesehen, und damit als Mittel zum Zweck.

Das scheint aus funktionaler Sicht naheliegend zu sein: Der Zweck von Organisationen ist schließlich das Erreichen von Zielen bzw. das Erfüllen von Aufgaben. Menschen wollen jedoch aus ihrem Selbstverständnis und ethischen Anspruch heraus als autonome Wesen und Mittelpunkt betrachtet werden.

Bei dem scheinbar widersprüchlichen Zitat geht es nicht darum zu entscheiden, welche Position richtig ist bzw. welche zu vertreten oder zu bestärken wäre, sondern darum, wie aus unterschiedlichen Rollen heraus die jeweiligen Ansprüche und Erwartungen in und an dem Prozess der Veränderung – idealerweise gemeinsam – ausbalanciert werden können. […]

„Stets gilt es zu bedenken, dass nichts schwieriger zu bewerkstelligen, nichts von zweifelhafteren Erfolgsaussichten begleitet und nichts gefährlicher zu handhaben ist als eine Neuordnung der Dinge.“ N. Macchiavelli

Voraussetzungen für Veränderungen

Für ein erfolgsorientiertes Vorgehen bei Veränderungen ist es sinnvoll, die notwendigen Voraussetzungen zu klären bzw. zu schaffen:

- Wer sieht Veränderungsbedarf wozu? Wer nicht?

- Bei welchen Personen besteht eine Bereitschaft zur Veränderung? Bei welchen nicht?

- Wie und von wem kann Klarheit für den Auftrag zur Veränderung erzeugt werden?

Bevor also überhaupt eine Veränderung beginnt, sogar bevor der entsprechende Auftrag dazu als gegeben angesehen werden kann, sind Auslöser und Hintergrund des Vorhabens zu klären. Dabei gilt grundsätzlich: Am Anfang steht der Auftrag. Und: Ohne Auftrag keine Handlung!

1. Veränderungsbedarf

Die Notwendigkeit für Veränderungen wird häufig durch das Management einer Organisation definiert. Andererseits können Vorschläge und Ideen der Mitarbeiter Anstoß für Veränderungen sein. Dies wird z.B. durch Ideenmanagement, betriebliches Vorschlagswesen oder einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) möglich. Damit sind die beiden Quellen bzw. Vorgehensrichtungen für Veränderungen benannt: top down – eine durch die Geschäftsleitung initiierte Veränderung – und bottom up – durch die Mitarbeiter ausgelöste Maßnahmen. In der Regel werden grundlegende Änderungen von Arbeitsabläufen und Strukturen (= „Prozessmusterwechsel“) oder Produktinnovationen „von oben“ angestoßen (P. KRUSE, 1998). Verbesserungen im laufenden Prozess – unter Beibehaltung der wesentlichen Bedingungen des Systems – also die Optimierung der bestehenden Funktionen werden i.d.R. „von unten“ durchgeführt. […]

An dieser Stelle soll deutlich gemacht werden, dass ein Veränderungsbedarf grundsätzlich in den Augen des Entscheiders oder Handelnden entsteht. Veränderungsbedarf wird durch die Wahrnehmung der Ausgangslage und deren Bewertung durch die relevanten Personen bestimmt.

Die Aussage: „Wir müssen uns jetzt aber verändern!“ bleibt daher ohne detaillierte Begründung lediglich eine Behauptung, der zunächst die Grundlage bzw. Plausibilität fehlt.

Weiterhin ist zwischen Muss- und Kann-Veränderungen zu unterscheiden. Muss-Veränderungen betreffen insbesondere gesetzliche Vorgaben, deren Umsetzung für die Organisation juristisch unausweichlich ist (z.B. die neu definierten Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft im Bankensektor). Veränderungsbedarf kann dadurch erzeugt werden, dass Fakten geschaffen werden, zumeist durch Entscheidungen: Das Management entscheidet z.B., dass ein neues Produkt entwickelt wird, bestehende Arbeitsabläufe optimiert oder Kosten eingespart werden sollen.

Fazit: Veränderungsbedarf wird erfunden, nicht gefunden. Damit ändert sich grundsätzlich die Sichtweise auf Veränderungen: Sie sind keine schicksalhaften Ereignisse wie Naturkatastrophen, sondern etwas, das gewollt und initiiert wurde.

Somit stellt sich die Frage der Verantwortung für die Veränderung neu: Nicht nur derjenige, der für die Umsetzung zuständig ist, kann zur Verantwortung für das Ergebnis herangezogen werden. Es wird vielmehr deutlich, dass der Initiator des Vorhabens Sinn und Nutzen für die Betroffenen von Anfang an deutlich machen muss, wenn eine Rechtfertigung der Sache und Glaubwürdigkeit der Person entstehen sollen.

2. Veränderungsbereitschaft

Die erste und wichtigste Voraussetzung für umfassende Veränderungen (Prozessmusterwechsel) ist der Wille des Top-Managements, das Vorhaben zu beginnen und zu unterstützen. Die zweite Voraussetzung besteht in seiner Beteiligung am Veränderungsprozess durch Wort und Tat. Dazu gehört vor allem die persönliche Stellungnahme zu Fragen der Veränderung.

Die Bereitschaft der Mitarbeiter, sich auf einen Veränderungsprozess einzulassen, kann prinzipiell auf zwei Arten herbeigeführt werden: durch Überzeugung von der Notwendigkeit, was die Eigenmotivation der Beteiligten fördert, oder durch das Schaffen von Bedingungen, die ein ganz bestimmtes Handeln zwangsläufig erforderlich machen.

Eigenmotivation bedeutet, sich mit der Veränderung und deren Zielen zu identifizieren und selbst die Veränderungen im Arbeitsablauf umsetzen zu wollen.

Voraussetzung für die Eigenmotivation der Mitarbeiter ist das Schaffen von entsprechenden Rahmenbedingungen durch die Vorgesetzten:

- Die Mitarbeiter sind aufgefordert, in ihrem Verantwortungsbereich Umsetzungs- und Verbesserungsvorschläge einzubringen.

- Die Mitarbeiter beteiligen sich an der Umsetzung der Veränderungsschritte.

- Die Mitarbeiter verbessern in Rücksprache mit ihrem Vorgesetzten die Abläufe.

- Der Vorgesetzte unterstützt seine Mitarbeiter bei diesem Vorgehen.

- Es herrscht eine positive Fehlerkultur: Fehler werden als Lernchancen und Ausgangspunkt für Verbesserungen angesehen; Fehler aufzeigen wird belohnt, Fehler vertuschen geahndet.

Andererseits meiden Menschen Veränderungen umso mehr, je sicherer sie sich gerade fühlen.

Menschen haben nicht nur Angst vor Gefahren, sondern scheuen auch Verluste. Solange sie einen positiven Status quo zu verteidigen haben, tun sie sich schwer mit Veränderungen. Viele werden dann in ihrem Handeln eher risikoscheu sein.

Um die Risikobereitschaft von sogenannten „Besitzstandswahrern“ zu erhöhen, versuchen Führungskräfte mit verschiedenen Mitteln, das Beharrungsvermögen oder Vermeidungsverhalten ihrer Mitarbeiter zu reduzieren bzw. zu verhindern.

Von der Antike bis zur Gegenwart haben Feldherren Brücken oder Schiffe hinter sich verbrannt, um den Rückzug unmöglich zu machen. Auch in modernen Unternehmen bzw. Organisationen werden daher kritische (= instabile) Situationen erzeugt, um Veränderungen zu initiieren bzw. durchzuführen.

Es werden Situationen herbeigeführt, in denen jeder einzelne Mitarbeiter sich persönlich in einer Alles-oder-Nichts-Situation befindet.

Damit werden nicht nur bisher gültige Regeln geändert („Wer seinen Job macht, dem passiert nichts“), verlangt wird sogar die Übernahme neuer Normen. Der daraus resultierende akute Konflikt („War das alles schlecht, was wir bisher gemacht haben?“) erfordert eine Anpassungsleistung der Beteiligten und kann als Chance genutzt werden.

Instabilität fördert so erhöhte Sensibilität, Kreativität und Anpassungsfähigkeit.

3. Auftragsklarheit

Veränderungen werden nicht nur durch Ankündigungen und Entscheidungen ausgelöst, sondern auch durch Handlungen angestoßen. Damit ist ein indirekter oder nicht thematisierter Veränderungsprozess gemeint: Mitarbeiter reagieren auf die Änderungen ihrer Arbeitsbedingungen, die „passiert“ sind. Führungskräfte, die ebenfalls nicht beteiligt wurden, „wursteln“ weiter; sie haben inhaltliche Aufgaben zu erledigen und das Veränderungsmanagement muss „nebenbei“ oder gar „zusätzlich“ erledigt werden. Die entsprechende Aussage eines Abteilungsleiters lautete:

„Wie soll ich mich auch noch um die Beziehungen zu meinen Mitarbeitern kümmern? Ich habe doch alle Hände voll zu tun mit den Veränderungen in meinem Bereich!“

Diese Führungskraft sah sich in einem Veränderungsprozess. Die Wahrnehmung der Veränderungen bezog sich allerdings auf inhaltliche bzw. strukturelle Themen; hinzu kamen noch Fragen methodischer Art bzgl. der Umsetzung. Die anderen beiden Dimensionen des Veränderungsprozesses, die Beziehung zu den Mitarbeitern sowie das eigene und fremde Verhalten im alltäglichen Miteinander wurden praktisch ausgeblendet.

Dieses Beispiel wirft wichtige Fragen auf:

- Wie hat die Führungskraft den (Veränderungs-)Auftrag mit ihrem Auftraggeber geklärt?

- Wie hat sie die dort verstandenen/ausgehandelten Ziele mit ihren eigenen Mitarbeitern behandelt?

- Wie haben die Mitarbeiter auf die geplanten Veränderungen reagiert?

- Wie ist die Führungskraft damit umgegangen?

- Hat die Führungskraft erkannt, welche Bedeutung die Auftragsklärung mit den eigenen Mitarbeitern für das Veränderungsvorhaben besitzt? Hat sie dies wiederum mit ihrem Auftraggeber geklärt?

Auftragsklärung ist somit wesentlich mehr als lediglich das Auflisten von Arbeitsthemen, das Nennen von Terminen und Budget.

Neben anderen formellen Zielen geht es in Organisationen immer auch um Macht und Geld. Häufig sind gerade diese Faktoren besonders wichtig, wenn Entscheidungen getroffen werden. Welche Rolle dabei Führungskräfte, Mitarbeiter und ggf. Berater spielen (sollen), ist mindestens ebenso wichtig wie das Veränderungsvorhaben selbst. Damit ist das Umfeld der Veränderung (Kontext) thematisiert.

Nützliche Fragen zur Auftrags- und Kontextklärung:

- Wieso wendet sich der Auftraggeber gerade an uns/mich? Wer ist noch im Spiel (weitere Auftraggeber, Betroffene, Berater)? Besonders bedeutsam ist die Klärung des Beziehungsangebots: Mit welchen Erwartungen tritt der Auftraggeber an die Führungskraft / den Mitarbeiter/den Berater heran? Soll dieser als Retter, Problemlöser, Kontrolleur, Schiedsrichter, Vollstrecker etc. fungieren?

- Welches Anliegen bzw. welcher Anlass steht im Hintergrund? Warum will der Auftraggeber, dass diese Veränderung durchgeführt wird (veränderte Aufgaben, eine neue Zuordnung, Kundenanforderungen, Konflikte, sonstige Herausforderungen)?

- Wie und mit welcher Hilfe soll der Auftragnehmer aktiv werden? Als Knowhow-Träger, der Wissen vermittelt (z.B. über Führung), als Methoden-Experte, der ein Defizit ausgleichen soll (z.B. im Projektmanagement), oder als Prozesssteuerer, der eine (Beziehungs-) Dienstleistung erbringt und z.B. eine Konfliktbearbeitung moderiert?

- Welche Verhaltensweisen und/oder Sichtweisen von Betroffenen sollen verändert werden? Mit welcher Zielrichtung?

- Wer hat noch ein Interesse an diesen Zielen? Wer möchte sie am liebsten verhindern?

- Seit wann besteht das Problem?

- Wer hat – außer dem Auftraggeber – das Problem bisher wie beschrieben?

- Wann und wo tritt das Problem nicht auf? Wie erklärt sich das der Auftraggeber?

- Woran würde der Auftraggeber merken, wenn das Problem gelöst wäre?

- Wie würden andere relevante Personen (Mitarbeiter, Kollegen, Kunden) die Situation beschreiben, wenn das Problem gelöst wäre?

Der Zweck dieser Fragen besteht darin, sowohl das Umfeld des Problems als auch seine Einbettung in die Sicht- und Verhaltensweisen anderer Personen auszuleuchten.

Damit wird systemisches Denken bei der Auftrags- und Kontextklärung angewendet (H. R. FISCHER, UNVERÖFFENTL. MANUSKRIPTE).

- Probleme sind – außer in stabilen technischen Systemen – nicht auf eine einzelne Ursache in einer lückenlosen logischen Ursache-Wirkungs-Kette zurückzuführen.

- Denken in Beziehungen: Betrachtet werden nicht isolierte Phänomene (Elemente, Individuen etc.), sondern Wechselwirkungen (Interaktionen) zwischen Phänomenen – Verhaltens- und Sichtweisen bedingen sich wechselseitig und wirken auf sich zurück: Der Vorgesetzte, der „weiß“, dass sein Mitarbeiter „faul“ ist, sieht sich genötigt, ihn „konsequent“ zu „führen“; der Mitarbeiter erlebt verstärkte Kontrolle und versucht, Fehler zu vermeiden. Dies bewirkt eine größere Zurückhaltung seinerseits, die wiederum den Chef bestätigt; der „wusste es ja bereits vorher“.

- Denken in Kreisprozessen: Zukünftig erwartete Ereignisse (z.B. Kritik durch den Vorgesetzten) bedingen das gegenwärtige Verhalten (z.B. Zurückhalten von kritischen Informationen seitens des Mitarbeiters); dies führt im Zweifel dazu, dass notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern nicht ergriffen werden können. Die dann folgenden negativen Arbeitsresultate veranlassen den Vorgesetzten wiederum, massiv Kritik zu üben. Das heißt, die Befürchtung des Mitarbeiters ist durch sein eigenes Verhalten Wirklichkeit geworden. Der „Rückkopplungseffekt“ führt dazu, dass der Lösungsversuch (das Zurückhalten von kritischen Zwischenergebnissen) zum Problem geworden ist.

- Jedes menschliche Verhalten ist nur aus der Situation heraus (im Kontext) zu verstehen, in der es auftritt: Das Wegducken des Mitarbeiters wird als Reaktion auf das Führungsverhalten des Vorgesetzten nachvollziehbar, ebenso die Führungsabsicht des Vorgesetzten als Maßnahme auf die wahrgenommene Zurückhaltung des Mitarbeiters – jedes aus seiner eigenen Perspektive. Das Ganze erscheint jedoch von außen betrachtet noch mal in einem anderen Licht.

- Denken in Mustern: Wechselwirkendes Verhalten (Interaktionen) gerinnt zu Mustern und ist Regeln unterworfen, die Inhalte sind dabei häufig austauschbar. Die „Eigenständigkeit“ jedes einzelnen Teammitglieds führt z. B. dazu, dass neue Arbeitsabläufe oder Inhalte verhindert werden, obwohl jeder deren Sinn erkennt. Der notwendige Konflikt wird allerdings nicht ausgetragen – auch, weil im Selbstverständnis der Gruppe die „Eigenverantwortung“ über allem steht und damit ihr Infragestellen tabuisiert ist.

- Wirklich (handlungsrelevant) ist, was Personen für wirklich halten. Verhalten wird von den kognitiven Landkarten der Mitglieder eines Systems bestimmt: Das praktisch bedeutsamste „Ding“ eines Menschen ist seine Weltanschauung (Weltbild, Glaubenssätze, Perspektive, mentale Modelle …), denn dadurch betrachtet und bewertet er seine Welt. Diese inneren Landkarten sind für ihn keine variablen, d.h. mehr oder weniger beliebigen Aspekte, sondern grundlegendste Überzeugungen im Sinne eines Für-Wahr-Haltens. Sie stellen damit das Fundament seiner Intentionen und Handlungen dar. Sie werden zu seinem Bild der Wirklichkeit, sind also von ihm gemacht bzw. konstruiert.

- Jede Person gestaltet ihre Situation mit und hat durch die wechselseitige Vernetztheit der Verhaltensabläufe Mitverantwortung.

- Ressourcenorientierung: Systeme (Personen, Organisationen) haben in der Regel die Möglichkeit, ihre Probleme selbst zu lösen, sie sehen das häufig aber nicht.

Prinzipien der Veränderung

Die folgenden drei Prinzipien basieren auf dem beschriebenen systemischen Denken: Transparenz, Metakommunikation und Selbstorganisation.

1. Transparenz

Transparenz bezieht sich im systemischen Denken und Handeln auf die Kommunikations- und Interaktionsmuster in einer Organisation.

Transparenz als erstes Veränderungsprinzip dient dazu, relevante Kommunikations-bzw. Entscheidungsweisen zu erkennen.

Ziel eines Vorgehens zur Veränderung ist somit, Störungen in der Kommunikation und Entscheidungsfindung in einem sog. „Sounding Board“ (= Kommunikationsplattform für alle betroffenen Mitarbeiter und Führungskräfte) sichtbar zu machen. Dann können diese behandelt werden, um neue Regeln zu vereinbaren.

Beispiel: In der Reflexion eines Arbeitsmeetings wird deutlich, dass der Abteilungsleiter seine Entscheidung bzgl. der Einstellung einer neuen Mitarbeiterin zunächst rein sachlogisch begründet hat. Tatsächlich bestand ein weiteres Motiv darin, die „Seilschaften“ innerhalb einer Gruppe dadurch aufzubrechen, dass ein neues „Element“ in dieses Untersystem eingeführt wird, um die bestehenden Regeln – die der Vorgesetzte als störend empfunden hat – zu verändern. Die Reaktionen der betroffenen Mitarbeiter führten jedoch dazu, dass die neue Kollegin nicht akzeptiert wurde. Diese Störung wurde nach einiger Zeit so deutlich, dass sie nicht länger ignoriert werden konnte. Durch eine neutrale Moderation der Abteilungssitzung wurde dieser Konflikt thematisiert und offengelegt. Nun konnte – mit Zustimmung des Chefs – darüber aus der Sicht der Betroffenen gesprochen werden. An der Tatsache der neuen Mitarbeiterin wurde nichts geändert, allerdings erkannte der Abteilungsleiter, dass neue Regeln für diese Gruppe durch die Mitarbeiter selbst entwickelt werden müssen, wenn die Gruppe arbeitsfähig bleiben bzw. wieder werden soll.

Darüber hinaus ist durch die Reflexion dieses Themas ebenfalls deutlich geworden, dass das Vorgehen des Abteilungsleiters ein Verhaltensmuster darstellt, das in der Gesamtorganisation bereits an anderen Stellen aufgetreten ist. Hier erfolgte die Wiederholung auf einer anderen Ebene. Die Phänomene spiegeln sich wider. Oder: Same confusion on a higher (lower) level!

2. Metakommunikation

Metakommunikation bedeutet, darüber zu reden, wie man miteinander redet (U. CLEMENT, 2003):

- Wie in einem sozialen System geredet wird

- Welche Regeln es dafür gibt

- Wer welche Regeln macht

- Wer diese Regeln installiert und durchsetzt

- Inwieweit diese Regeln noch funktional sind

- Wem sie welchen Vor-/Nachteil bringen

- Wer welche Regeln in Frage stellen und

- Wer welche Regeln ändern darf.

Darf ein Mitarbeiter seinem Vorgesetzten eine Rückmeldung anbieten bzw. geben? Oder stellt der Versuch bereits einen Tabubruch dar? Welche Verhaltensweisen des Vorgesetzten darf der Mitarbeiter ansprechen, welche nicht? Darf persönliche Betroffenheit geäußert werden? Wie wird mit Kundenreklamationen umgegangen – wird ein Sündenbock gesucht oder eine zukünftige Lösung? Darf wiederum über all das bzw. über den Umgang damit gesprochen werden?

Metakommunikation dient zur Klärung hinderlicher Kommunikationsmuster in Organisationen. Wenn Metakommunikation nicht stattfindet, können keine Änderungen in diesen Interaktionen erfolgen. Damit fehlt eine wesentliche – wenn nicht die – Voraussetzung für Change Management. Das notwendige Mittel dazu ist nicht nur Kommunikation, sondern auch und gerade Metakommunikation.

3. Selbstorganisation

Mitarbeiter organisieren ihre Arbeitsabläufe in eigener Verantwortung. Sie berücksichtigen dabei ein gemeinsames Arbeitsergebnis (z.B. eine funktionierende Kreditbearbeitung in einer Bank, den Einbau eines Armaturenbretts inklusive aller Instrumente in einem Fahrzeug, das Einführen von Teamarbeit), gestalten Ablauf und Inhalt der Arbeitsschritte selbst, korrigieren Fehler und verändern dementsprechend wiederum Verhaltensweisen und Tätigkeiten.

Die Mitarbeiter organisieren sich und ihre Arbeitsabläufe eigenständig.

Beispiel: Aufgrund der Beobachtung und Analyse des Arbeitsablaufs rufen die Mitarbeiter einer Fertigungsinsel einen Kollegen der Haustechnik, der den Griff von einem Werkzeugkasten trennt und an einer anderen Stelle wieder anbringt; dadurch verringert sich die Zahl der notwendigen Handgriffe und die Durchlaufzeit des Produkts an dieser Stelle der Fertigungskette. Oder: Die Mitglieder eines Teams regeln die Besetzung der Positionen in ihrem Service Center neu, nachdem ein Kollege wegen Krankheit ausgefallen ist.

Selbstorganisation als Entwicklungsprinzip wird nicht nur in der Biologie und der Chemie beschrieben, sondern auch in den Sozial- (LUHMANN, 2002) und Wirtschaftswissenschaften verwendet, um z.B. Entwicklungs- bzw. Entscheidungsregeln zu erklären (siehe dazu die Nobelpreisträger Eigen/Kandel/Prigogine).

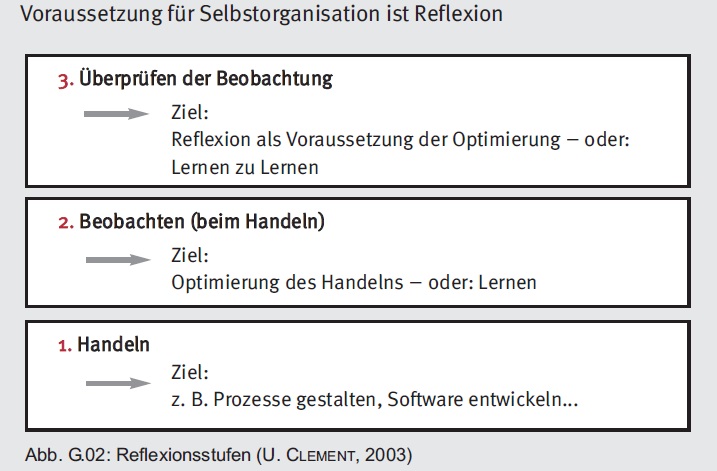

Selbstorganisation ist ein Lernprozess, der mehrere Stufen individuellen Lernens umfasst:

- Lernen als Aneignen und Ausführen von Handlungen (z.B. Computer bedienen, Telefonieren, Auto fahren)

- Lernen im kognitiven Sinne: Durch Selbstbeobachtung die notwendigen Optimierungen des eigenen Handelns erkennen und anschließend umsetzen (z.B. die Durchführung verbessern, die Techniken exakter anwenden, funktionalere Prozessschritte formulieren)

- Lernen zu Lernen: Wie muss man seine Selbstbeobachtung verändern, damit man die Informationen gewinnen kann, die für die zielorientierte Verbesserung der vorangegangenen Schritte benötigt werden?

Das dazu nötige Mittel ist nicht Kommunikation, sondern Metakommunikation.

Kultur der Veränderung

Unternehmenskultur ist die Summe aller Verhaltensweisen, Regeln, Normen und Wertvorstellungen innerhalb einer Organisation (System), die mehrheitlich wahrgenommen werden.

Systemisch betrachtet ist Unternehmenskultur ein gedankliches Konstrukt, das wie folgt beschrieben werden kann (nach HOFSTEDE/HOFSTEDE/MINKOV, 2010): „Software of the mind which distinguishes the member of one group from another“.

Unternehmenskultur hat somit die allgemeine Funktion, eine Unterscheidung zu ermöglichen. Dies gilt sowohl zwischen verschiedenen Organisationen als auch innerhalb eines Systems, beispielsweise zwischen verschiedenen Abteilungen oder Bereichen. Die Unterschiede bestehen in den wahrgenommenen Regeln, Normen und Verhaltensweisen, die innerhalb des jeweiligen Teil- oder Untersystems gelten. Damit wird eine weitere Funktion von Unternehmenskultur deutlich: die Voraussetzung zur Identifikation mit der Organisation(-seinheit) bzw. deren Mitgliedern.

Unternehmenskultur soll andererseits (nach P. KRUSE, 1998) die Aufgabe erfüllen, „die individuelle Verhaltensvielfalt zu verringern“, damit die Organisation ziel- und zweckorientiert funktioniert. Unternehmenskultur dient also dazu, die Organisation zu stabilisieren und produktiv zu machen.

Damit wird die Bedeutung der Unternehmenskultur für die Umsetzung inhaltlich-struktureller Vorgaben deutlich: Sie stellt quasi den Kitt im Fenster dar, der die Glasscheibe im Rahmen hält.

Welche Art von Unternehmenskultur ist nun erforderlich, um Veränderungen vorzunehmen?

Acht Schritte zu einer Kultur der Veränderung (P. KRUSE, 1998) sind in der Abbildung 3 in einer idealtypischen Abfolge dargestellt :

Besonderheiten einer Kultur der Veränderung:

- Das Sichtbarmachen von Zwischenergebnissen ist eine Voraussetzung zielgerichteter Bewegung.

- Mit den Bewertungsmustern der Anderen arbeiten: Die Lösung des Anderen nutzen, statt die eigenen Ideen als die besten/einzig sinnvollen zu sehen.

- Regeln und Rituale erzeugen Wirklichkeit: Aus einfachen Handlungen bzw. Anweisungen entstehen komplexe Regelwerke, die ein gesamtes System steuern. Durch die kontextbezogene Interpretation der einzelnen Vorgaben werden je nach unterschiedlicher Situation vielfältige Verhaltensvariationen erzeugt.

- Intuition ist ein Königsweg im Umgang mit Komplexität und Dynamik: Neben der sachlogischen Argumentation und Plausibilität von Veränderungsbedarf sollten grundsätzlich intuitive Reaktionen und Aktionen aller Beteiligten aufgegriffen und als gleichwertig behandelt werden. Kreativität als wesentlicher Faktor für das Schaffen von Neuem und der Beteiligung Betroffener erhöht nicht nur die Anzahl von Lösungsoptionen, sondern fördert das Engagement und die Identifikation der handelnden Personen.

Ziel ist die Erlangung einer Prozesskompetenz, um Veränderungen verstehen und gestalten zu können. Dazu sollen die drei folgenden Aspekte näher betrachtet werden: Vision, Partizipation und das Regelwerk der Organisation.

1. Vision

„Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen“ hat Helmut Schmidt gesagt. Dem Alt-Bundeskanzler und ehemaligen Macher deutscher Verteidigungs-, Wirtschafts-, Finanz- und Außenpolitik sind vage Vorstellungen offenbar suspekt. Gibt ihm sein erfolgreiches Krisenmanagement Recht?

P. KRUSE (1998), P. SENGE (1996) und andere Experten des Veränderungsmanagements betonen demgegenüber die gemeinsame Vision eines zukünftigen Bildes der Organisation als Grundlage und Ausgangspunkt ihres Vorgehens. Wozu soll das gut sein?

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, Veränderungen durchzuführen: Die eine nutzt die Macht und Autorität des Entscheiders, dieser ordnet an. Die andere nutzt die Eigenmotivation der Mitarbeiter – und des mittleren Managements – und setzt auf deren Initiative und freiwilliges Handeln. Letzteres benötigt Antworten auf die Frage: „Wozu soll die Veränderung gut sein?“

Diese Frage ist für ein erfolgreiches Veränderungsmanagement vor dem Beginn der Veränderung den Mitarbeitern gegenüber – oder mit ihnen gemeinsam – zu beantworten. Bei einem grundlegenden Wandel der Organisation, wie z.B. dem Einführen von Prozessmanagement, dem Aufbau neuer Strukturen oder der Fusion mit einem anderen Unternehmen, können die Entscheider dies vorher allerdings nur vage beantworten.

Eine von der Mehrheit der Mitarbeiter und den Schlüsselpersonen getragene Vorstellung von der zukünftigen Struktur kann somit eine wesentlich höhere Akzeptanz für die Veränderung erreichen.

Klares und verbindliches Führungsverhalten ist eine weitere notwendige Voraussetzung für den Erfolg. Und je konkreter die Zielvorgaben und je stabiler die Rahmenbedingungen sind, desto eher können die betroffenen Mitarbeiter die Zielvorstellungen der Führungskraft übernehmen. Je komplexer und instabiler allerdings die Rahmenbedingungen und/oder die Veränderungsvorhaben sind, desto weniger Orientierung entsteht für die Mitarbeiter.

In solchen Situationen ersetzt eine gemeinsame Vision von der zukünftigen Ausrichtung der Organisation die fehlende Klarheit und Sicherheit.

2. Partizipation

Der Unterschied zwischen einer gemeinsamen Vision und einer gemeinsam entwickelten ergibt sich aus dem Ausmaß, in dem die Mitarbeiter an ihrer Erstellung beteiligt worden sind.

Wie bereits oben ausgeführt kann Selbstorganisation nur über die Beteiligung der Mitarbeiter erfolgen. Und Metakommunikation ist nur wirksam, wenn die Betroffenen sich beteiligen können.

Die schon zu einer Standardphrase gewordene Aussage „Betroffene zu Beteiligten machen“ erhält ihren Sinn tatsächlich erst, wenn das wirksame Handeln der Mitarbeiter im Rahmen von Projekten und Veränderungsvorhaben stattfindet.

Partizipation vollzieht sich – mit zunehmender Intensität – auf vier Ebenen:

- Die betroffenen Mitarbeiter werden informiert. – Dies stellt zunächst einen einseitigen Informationsfluss (von A nach B) dar, ist also keine Kommunikation […].

- Die Mitarbeiter werden nach ihrer Meinung zu der geplanten Veränderung oder zu ihrer Bewertung der Ist-Situation bzw. zu Lösungsideen befragt. – Damit erfolgt ein Rückfluss von Informationen an die Entscheider, es werden wechselseitige Informationen erzeugt. Erst wenn die gegenseitige Rückmeldung über das jeweils von der anderen Seite Verstandene erfolgt, kann man von Kommunikation sprechen.

- Die Mitarbeiter arbeiten im Projekt/an der Veränderung mit. Jetzt erst findet eine Partizipation im eigentlichen Sinn statt: Das eigene Mitwirken an den angestrebten Zielen ist möglich.

- Die Mitarbeiter entscheiden (mit) über die möglichen Lösungsvarianten bzw. Entwicklungen ihrer Organisation. Damit ist die maximale Beteiligung an der Veränderung gegeben. […]

3. Das Regelwerk der Organisation

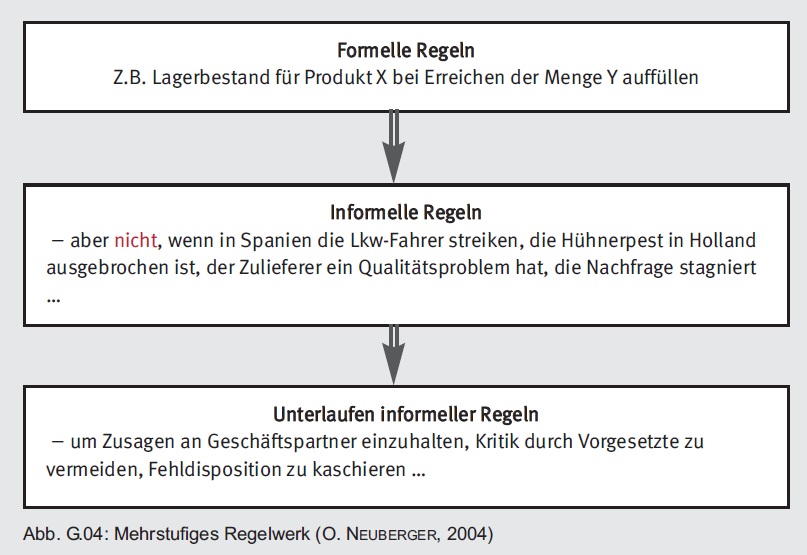

Die Schaffung, Einführung und Durchsetzung von Regeln (durch Vorschriften, Anweisungen, Leitsätze etc.) ist eine äußerst effiziente, indirekte Strategie zur Gestaltung betrieblicher Wirklichkeit.

Eine komplexe Ordnungsbildung entsteht eigendynamisch aus einfachen Regelstrukturen. Die Übernahme und Einhaltung von Regeln stabilisiert eine Organisation. Voraussetzung für erfolgreiches Handeln in komplexen Systemen ist allerdings das situationsangemessene Einhalten bzw. Verletzen (!) der entsprechenden Regeln.

Das Regelwerk einer Organisation bestimmt die betriebliche Wirklichkeit und besteht aus mehreren Ebenen.

Alle Ebenen sind ineinander verschachtelt (ähnlich der russischen Matrjoschka-Puppen). Dieses doppelte und dreifache Spiel bedeutet, „dass die wirklich subtile Kunst des organisationalen Handelns darin besteht, selbst diese informellen Regeln noch zu unterlaufen.

„Man stelle sich folgende Regel für die Bewilligung von Investitionsvorhaben vor: „Bewilligt werden nur Vorhaben mit einer Amortisationszeit von maximal drei Jahren.“ Das Topmanagement, das diese Regel erlassen hat, glaubt nicht, a) dass diese primitive Art der Amortisationsrechnung Hand und Fuß hat, und b) dass Antragsteller sich daran halten werden. Vielmehr weiß man und kalkuliert es ein, dass Budgetanträge so schöngerechnet werden, dass sie das 3-Jahres-Kriterium erfüllen. Die Antragsteller wissen, a) dass sie ihren Antrag schön rechnen müssen, b) dass das Topmanagement damit rechnet und c) dass sie ihren Antrag daher noch schöner rechnen müssen. Das Topmanagement weiß auch, dass „die da unten“ wissen, dass „die da oben“ …, und sofort, aber alle spielen das Spiel stillschweigend mit: die Antragsteller, um ihr Budget bewilligt zu bekommen, das Topmanagement, um auf diese Weise eine Selbstverpflichtung der Antragsteller zu erlangen, die schönen Versprechungen aus ihrem Antrag nun wenigstens annähernd zu erfüllen“ (G. ORTMANN NACH O. NEUBERGER, 2004).

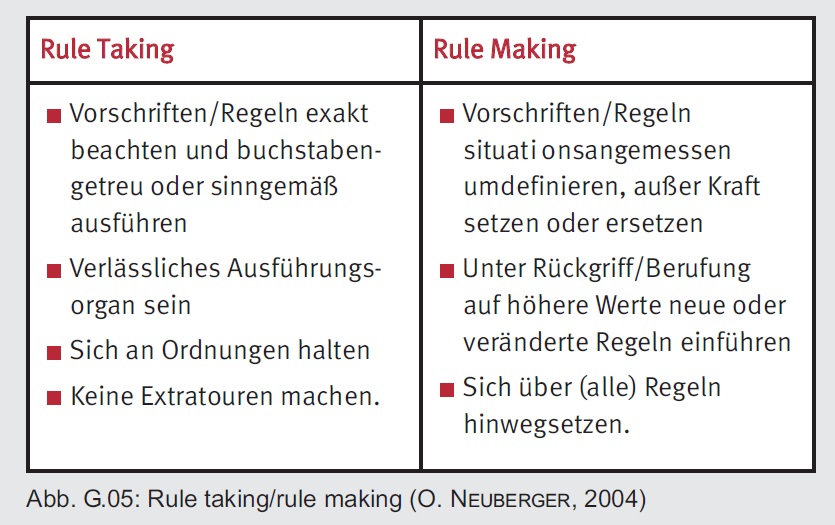

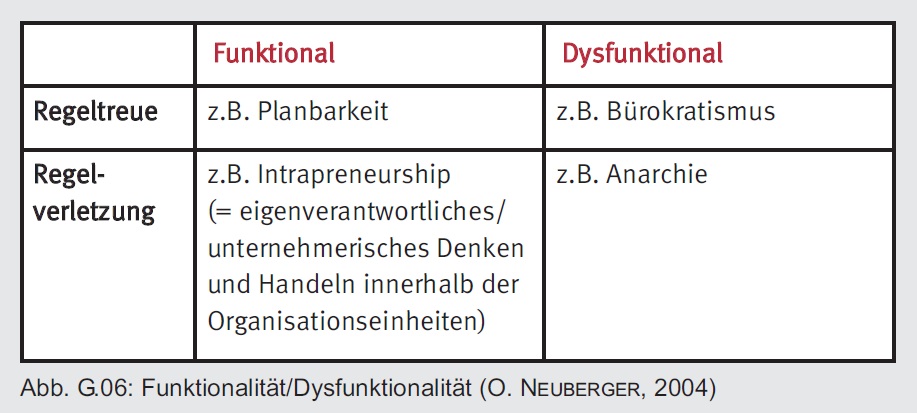

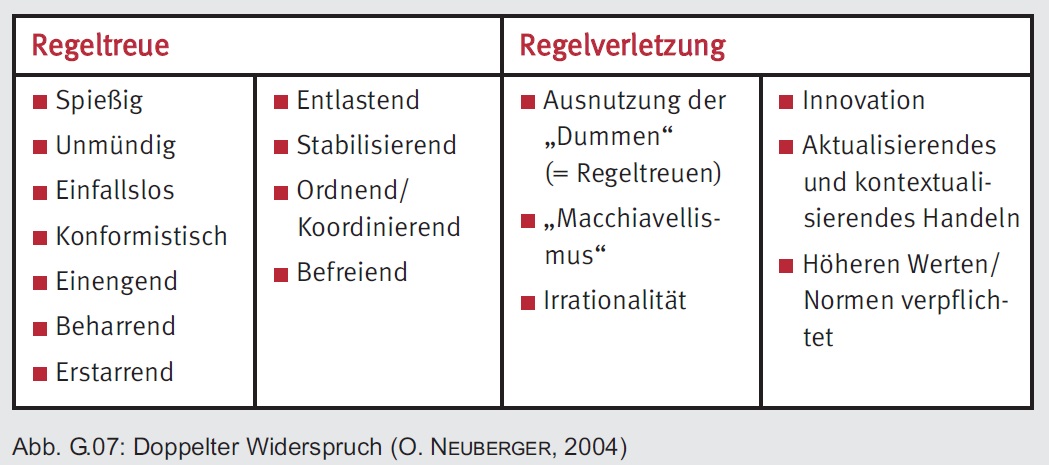

O. NEUBERGER (2004) zieht daraus den Schluss, dass beides – Regeleinhaltung („rule taking“) und Regelverletzung („rule making“) – notwendig ist.

- Moderne Organisationen verlangen Flexibilität, Mitdenken etc.

- Regeln werden nicht als punktgenaue Anweisungen, sondern als Orientierung verstanden, die im Sinne höherer Regeln/Werte (vor allem: Erfolg etc.) auszufüllen sind.

- Die Abweichung von bestimmten Regeln kann in bestimmten Situationen geboten sein.

Die Unterscheidung der oben genannten Ebenen und die Entscheidung für die Regeleinhaltung oder die Regelverletzung machen erfolgreiches Handeln in Organisationen aus.

Beide Prinzipien bzw. das entsprechende Verhalten können sowohl nützlich (funktional) als auch schädlich (dysfunktional) sein.

O. NEUBERGER stellt hierzu zwei Thesen auf:

These 1: Ordnung – nicht als stabiler Zustand, sondern als durch Regelanwendung erneuerter Prozess betrachtet – ist in sich doppelt widersprüchlich.

These 2: Regelverletzung ist nicht unbedingt Versündigung an der Ordnung, sondern auch ein Moment ihrer Aufrechterhaltung.

Eine Möglichkeit zur Unterstützung von Veränderungsprozessen kann somit z.B. ein Regelverletzungstraining sein. Die Unausweichlichkeit von Regelverletzungen wurde oben bereits verdeutlicht. Daher gilt die Schlussfolgerung:

Neue Regeln einführen bzw. bisherige ändern = Change Management

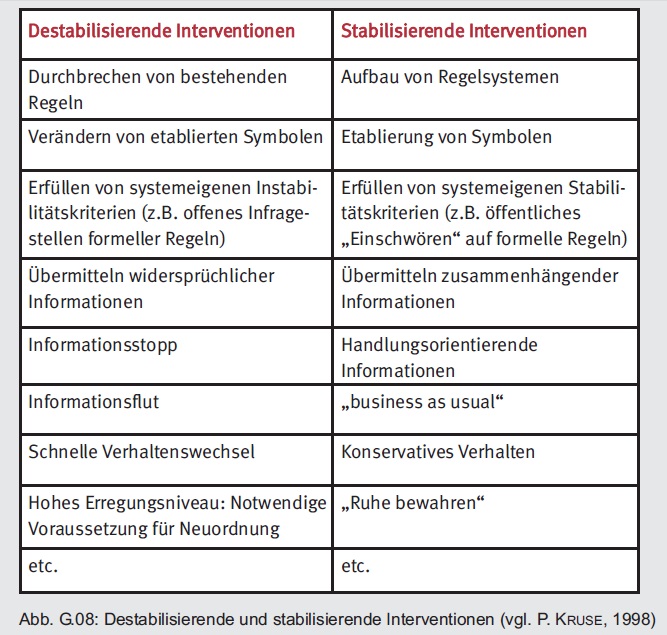

Regelverletzungen können sich also positiv oder negativ auswirken – entscheidend sind Ausgangslage und Zielsetzung, d.h. ob es um den Erhalt stabiler Strukturen (= Prozessoptimierung) oder die Erzeugung einer instabilen Situation (Prozessmusterwechsel) geht.

Die folgenden Interventionen dienen der Stabilisierung bzw. Destabilisierung des Systems – je nach Ausgangslage und Ziel.

Dabei ist zu beachten:

- Als „Blechtrommler“ die „Rhythmusgruppe“ finden und durch kleine/kleinste Interventionen zur → Instabilität und damit zur Voraussetzung von → Prozessmusterwechsel beitragen.

- Dabei: Erlaubnis zur Erzeugung von Instabilität einholen!

- Als Berater Regeln ändern/ignorieren/dagegen verstoßen – aber nur so weit, es erlaubt ist (die Erwartungsenttäuschung muss für den Auftraggeber noch akzeptabel sein).

- Berücksichtigen, dass in Teams und Organisationen unterschiedliche Bereitschaften für Instabilität bestehen.

„Die Paradoxie des Überlebens in Unternehmen besteht darin, dass jeder nur dann für sich handelt, wenn er nicht nur für sich handelt.“ F. Simon

Quelle:

- Michael Berger, Jutta Chalupsky & Frank Hartmann (2013). Change Management – (Über-)Leben in Organisationen (7. bearbeitete Auflage ). Verlag Dr. Götz Schmidt.

- Hier finden Sie das Buch auf der Webseite des Verlags Dr. Götz Schmidt.

Michael Berger, Diplom-Psychologe und Systemischer Coach (SG), verfügt üner jahrzehntelange Erfahrungen als Coach und Veränderungsberater (Change Management). Seine Webseite finden Sie hier. Co-Autoren sind Dr. Jutta Chalupsky, Dipl. Päd., ehem. Mitarbeiterin bei ibo Beratung und Training GmbH, sowie Frank Hartmann, Sozialwissenschaftler und zertifizierter Projektmanager (HWZ, Zürich). Frank Hartmann ist jetzt Geschäftsführer bei Process People GmbH.