Haben Sie schon einmal an einem Seminar teilgenommen, in dem Ihnen Techniken vermittelt wurden, die Ihnen dabei helfen sollten, psychisch gesund zu bleiben? Mich würde interessieren, welche Erfahrungen Sie damit gemacht haben?

Gibt man bei Google oder einer anderen Suchmaschine „Burnout-Prävention“ ein, werden einem unüberschaubar viele Angebote für Seminare und Workshops angezeigt, in denen sich dieses Themas auf zum Teil ganz unterschiedliche Weise angenommen wird. Abhängig von der fachlichen Ausrichtung bzw. den Vorlieben oder Überzeugungen der jeweiligen Anbieter wird bspw. mit klassischen psychotherapeutischen Verfahren (Kognitive Verhaltenstherapie, Transaktionsanalyse), mit Yoga, Achtsamkeit oder Hypnose (diese Auflistung ließe sich noch um etliche Methoden erweitern) gearbeitet. Damit bedienen sie das Bedürfnis der Menschen und der Unternehmen, eine (oder vielleicht sogar DIE ultimative) Methode zu finden, mit der sich die Resilienz stärken lässt.

Auch die Gesetzgebung hat diesen Trend erkannt und aufgegriffen: Seit August 2013 sind psychische Belastungen am Arbeitsplatz (z. B. Stress, Monotonie, psychische Ermüdung und Sättigung) im Gefährdungskatalog nach § 5 ArbSchG enthalten. Um der Fürsorgepflicht nachzukommen, ist es seither also vorgeschrieben, die eigenen Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen danach zu fragen, was ihnen Stress macht und ob sie sich vorstellen können, wie sich dieser reduzieren ließe? Manchmal lassen sich schon durch minimale Veränderungen in den Arbeitsprozessen oder Rahmenbedingungen große Erleichterungen bewirken. Aber insbesondere in kleineren oder mittelständigen Betrieben, wo die Anonymität von Befragungen nur sehr bedingt gewährleistet werden kann, – ist es fraglich, ob Mitarbeiter tatsächlich offen zugeben würden, inwieweit sie die täglichen Anforderungen ihrer Tätigkeit beanspruchen. Zudem bemerken viele Betroffene erst dann, dass sie den Belastungen nicht mehr gewachsen sind, wenn sie bereits am Ende ihrer Kräfte sind. Bis dahin ist es sehr typisch, dass immer mehr Energie dafür aufgewendet wird, sich zusammenzureißen und gewisse Auffälligkeiten (wie z. B. Konzentrationsstörungen oder vermehrten Alkoholkonsum) zu verbergen, zu beschönigen oder auszublenden. Erst wenn das nicht mehr funktioniert, das Kind also bereits in den Brunnen gefallen ist, wird ggf. ein Arzt konsultiert und vielleicht von „Burnout“ gesprochen.

Manfred Evertz

Der Begriff „Burnout“ taucht zwar bereits seit 1974 in der Literatur auf, bis heute gibt es aber keine einheitliche Definition. Ein Grund dafür ist es, dass die Symptome sehr vielfältig sein können. Eine vollständige Auflistung aus dem Jahr 1989 enthielt jedenfalls 130 unterschiedliche Anzeichen. Zusammenfassend kann man aber von drei Kernsymptomen sprechen: Emotionale Erschöpfung, subjektiver Leistungsabfall sowie Dehumanisierung (d.h. negative bis aggressive Einstellungen zu Mitmenschen, insbesondere Kunden, Mitarbeitern und Kollegen). Burnout ist ein krisenhafter Prozess, der nicht von einem Tag auf den anderen ausbricht, und im Kern ein emotionales Phänomen, das gleichwohl Körper und Geist in Mitleidenschaft ziehen kann. Dieser kann zu völliger Arbeitsunfähigkeit – bis hin zum Suizid – führen und erhebliche volkswirtschaftliche Kosten verursachen. Ein besonders hohes Risiko besteht vor allem dann, wenn Menschen ihre Ziele zu ernst nehmen und ihre Selbstachtung im übertriebenen Maße davon abhängig machen. Das führt leicht zu einem sogenannten Stress II. Ordnung und folglich zu Beeinträchtigungen der Gesundheit.

Nach Prof. Dr. Matthias Burisch (1) vollzieht sich ein solcher Prozess in der Regel wie folgt:

- Phase 1: Anfangsphase (überhöhter Energieeinsatz, Erschöpfung)

- Phase 2: Reduziertes Engagement (für Kunden, Kollege bzw. Menschen) und/oder innere Kündigung

- Phase 3: Emotionale Reaktionen & Schuldzuweisungen (Niedergeschlagenheit, erhöhte Reizbarkeit)

- Phase 4: Abbau (der geistigen Leistungsfähigkeit, von Motivation und Kreativität sowie des differenzierten Denkens)

- Phase 5: Verflachung (des emotionalen Lebens bzw. innere Leere, des sozialen & geistigen Lebens)

- Phase 6: Körperliche Beschwerden (Herz-Kreislauf, Magen-Darm, Schmerzen, Muskelverspannungen, geschwächtes Immunsystem etc.)

- Phase 7: Existenzielle Verzweiflung (Hoffnungslosigkeit, Suizidgedanken)

Zu beachten ist hierbei allerdings, dass sich diese Entwicklung im Einzelfall auch ganz anders gestalten kann. Häufig beobachtbare Frühwarnsymptome sind der soziale Rückzug (bei früher gut integrierten Kollegen), veränderte emotionale Reaktionsmuster (erhöhte Reizbarkeit, häufiger werdende Tränenausbrüche oder scheinbare Teilnahmslosigkeit), nachlassendes Engagement (bis hin zu allgemeinem Negativismus und Sarkasmus) sowie eine sinkende Effektivität, die sich bspw. in unnötig vielen Überstunden zeigt.

Manfred Evertz

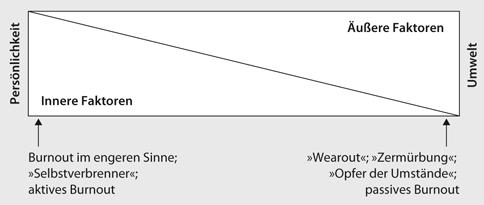

Hinzuzufügen ist, dass sich jene Menschen, die einen Burnout erleiden, alle irgendwo in einem Kontinuum verorten lassen, das zwischen den beiden Polen (a) der reinen „Selbstverbrenner“, die sich allein aufgrund ihrer Einstellungen in eine stetige Überforderung begeben, und (b) derjenigen liegt, die ausschließlich aufgrund äußerer Umstände bzw. aufgrund der an sie gerichteten (auf Dauer zu hohen) Anforderungen oder Belastungen „ausbrennen“. Je weiter die Ursachen bei einem Betroffenen also in Richtung „Opfer der Umstände“ zu finden sind, desto mehr bietet es sich an, über eine Veränderung jener Verhältnisse nachzudenken, die zu dieser Erkrankung geführt haben. Diesen Menschen hilft es folglich kaum, lediglich an ihrer inneren Einstellung oder an ihren Bewältigungsstrategien zu arbeiten. Bei allen anderen lohnt sich aber natürlich auch ein Blick in diese Richtung…

Quelle: Burisch, Matthias (2014). Das Burnout-Syndrom (5. Auflage).

Viele Tools, die sich mit dem Thema befassen, wie bspw. das Burnout-Rad, haben eine hohe Augenscheinvalidität, d.h. sie erscheinen zunächst plausibel. Im Zusammenhang damit werden zumeist Techniken, vermittelt, die zu einer Optimierung bzw. Verbesserung der Selbstregulation beitragen sollen. Neben den Techniken der Emotionsregulation, werden in der Regel Übungen zur Achtsamkeit und Akzeptanz durchgeführt sowie zahlreiche instrumentelle, mentale und regenerative Strategien zum Umgang mit Belastungen aufgezeigt.

Trotzdem: Burnout lässt sich eigentlich kaum verhindern, weil man die Betroffenen oftmals erst dann erreicht, wenn sie bereits ausgebrannt sind.

Was kann man also tun, um wirklich etwas zu bewirken? Die Persönlichkeit eines Menschen lässt sich nur schwerlich verändern. Warum das so schwierig ist, macht zum Beispiel Prof. Dr. Gerhard Roth (2) mittels des Vier-Ebenen-Modells deutlich, das aus der neurobiologischen Forschung stammt. Auch für eine Veränderung unserer Einstellungen bzw. Haltungen ist zumeist ein gewisser Leidensdruck erforderlich, damit wir zu der Einsicht gelangen, dass sie tatsächlich notwendig ist. Leichter fällt es uns hingegen, die Bereitschaft aufzubringen, unsere vorhandenen oder neue Kompetenzen zu entwickeln. Damit das gelingt, sollte man zunächst danach schauen, inwieweit sie bereits vorhanden sind bzw. in entsprechenden Kontexten schon zum Einsatz kommen.

Die Strategien und Fertigkeiten, die Menschen zur Bewältigung von Anforderungen sowie zur Gestaltung der eigenen Arbeitsbedingungen befähigen, lassen sich unter dem Begriff der „Arbeitsgestaltungskompetenz“ zusammenfassen: „[Diese] kann […] definiert werden als das Wissen um die günstige Gestaltung der Arbeitsbedingungen, die eine effektive Bewältigung der eigenen Arbeitsaufgaben ermöglicht, gleichzeitig die Motivation fördert und Belastungen reduziert. Die Kompetenz basiert auf Erfahrungen und schließt Fertigkeiten und Strategien ein, wie die eigene Arbeit im Kontext der spezifischen Rahmenbedingungen gestaltet werden kann. Schließlich beinhaltet die Arbeitsgestaltungskompetenz das Wissen um die Gestaltungsspielräume, die den Beschäftigten in ihrer Arbeitssituation gegeben sind. Die Arbeitsgestaltungskompetenz kann dabei von der Selbstmanagement- und Karrierekompetenz abgegrenzt werden, die ebenfalls im Kontext von zunehmend autonomen Arbeitsformen bedeutsam geworden sind, aber weniger auf die Gestaltung der konkreten Arbeitsbedingungen fokussieren. Die Selbstmanagementkompetenz reflektiert die allgemein höheren Anforderungen von Selbstregulation und Selbstführung […]. Ziel ist die eigene Leistungsfähigkeit und -bereitschaft kurz- und langfristig zu fördern, zu erhalten sowie Wohlbefinden und Balance zu ermöglichen. Entscheidend ist die umsichtige und selbstverantwortliche Steuerung im Spannungsfeld von Selbst- und Fremdbestimmung. Weitere Aspekte hierbei sind die Selbstverantwortung, -erkenntnis und -entwicklung, die konsequente Ausrichtung der Lebensgestaltung und Zeitplanung an persönlichen Werten oder die Regulierung von Gedanken. Die Karrierekompetenz hingegen […] reflektiert die immer dynamischer und unvorhersehbar werdenden Laufbahnen von Arbeitenden […]. Beschäftigte müssen dabei selbst die Verantwortung für ihre Beschäftigungsfähigkeit übernehmen und durch gezielte Strategien ihr berufliches Fortkommen sicherstellen […].“ (3)

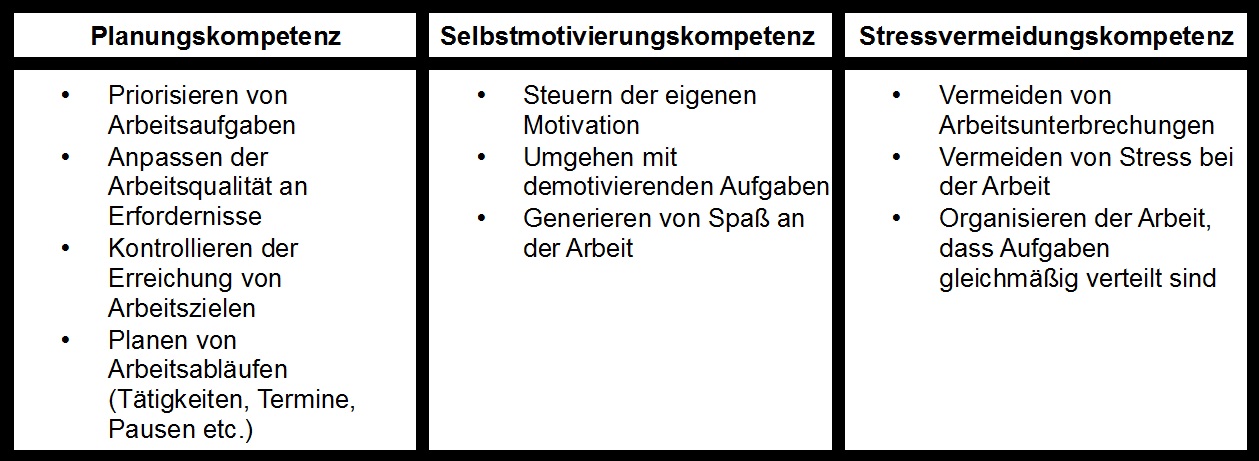

Wie Sie sehen (und wahrscheinlich auch schon gewusst haben), sind die Anforderungen an die Fähigkeiten des Einzelnen also recht beachtlich! Schaut man nun noch genauer hin, lässt sich bspw. die Arbeitsgestaltungskompetenz abermals in drei Kompetenzbereiche aufgliedern, die sich wiederum jeweils einzeln (z. B. in Seminaren oder im Rahmen eines Coachings) gut trainieren bzw. entwickeln lassen:

Tabelle: Faktoren der Arbeitsgestaltungskompetenz

Um herauszufinden, wo die individuellen Entwicklungspotenziale tatsächlich liegen bzw. welche Kompetenzen trainiert werden müssten, um Schlimmeres zu verhindern, bedarf es allerdings einer entsprechenden Analyse.

So besagt bspw. schon das transaktionale Stressmodell von Richard Lazarus, das bereits in den 1960er Jahren entwickelt wurde, dass Menschen bei der Bewertung von potenziellen Stressoren stets anhand der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen (wozu auch die oben genannten Fähigkeiten zählen) überprüfen, ob sie sich diesen gewachsen fühlen. Dazu gehören neben den Kompetenzen aber eben auch ein unterstützendes soziales Netzwerk (das sich extravertierte Personen in der Regel leichter aufbauen können), Selbstwirksamkeitserwartungen und Kontrollüberzeugungen sowie ein gewisses Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten. Damit wären wir allerdings wieder im Bereich der Persönlichkeitseigenschaften, die sich aus Sicht der Neurobiologen nur schwerlich verändern lassen.

Manfred Evertz

Gute Führung erfordert demzufolge ein sehr individuelles Vorgehen. Deshalb lohnt es sich zu fragen, was für den einzelnen Mitarbeiter konkret getan werden kann? Braucht dieser eventuell mehr (soziale) Unterstützung, eine stärkere Beteiligung an Entscheidungen, einen größeren Handlungs- bzw. Gestaltungsspielraum, ein motivierendes Ziel oder vielleicht etwas völlig anderes? Hilfreich ist es natürlich immer, auf jene Aspekte zu achten, die sich erwiesenermaßen positiv auf die psychische Gesundheit auswirken: Ganzheitlichkeit, Anforderungsvielfalt, Möglichkeiten der sozialen Interaktion, Autonomie, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, Sinnhaftigkeit, Zeitelastizität und stressfreie Regulierbarkeit. Was für den einen Mitarbeiter wichtig ist, kann für einen anderen nebensächlich sein. Deshalb sind standardisierte Verfahren in diesem Zusammenhang m. E. bestenfalls (mehr oder weniger) sinnvolle Heuristiken.

Warum so viele Maßnahmen, die der Burnout-Prävention dienen sollen, nicht immer zu den gewünschten Effekten führen, sollte also nicht sonderlich überraschen. Für sogenannte Resilienz-Trainings gilt dasselbe. Auch die Techniken der Positiven Psychologie kommen schnell an ihre Grenzen, wenn es bspw. darum geht, notorischen Pessimisten eine optimistische Grundhaltung vermitteln zu wollen.

Burnout-Prävention wird m. E. nur dann funktionieren können, wenn man sich intensiv mit der Persönlichkeit, den Bewertungs- und Reaktionsmustern eines Menschen SOWIE mit den jeweiligen Arbeitsbedingungen befasst, also Verhaltens- und Verhältnisprävention miteinander verbindet, individuelle Strategien erarbeitet und die konkrete Umsetzung im Alltag gewährleistet:

- Analyse der belastenden Situationen sowie der dysfunktionalen Bewertungs-, Reaktions- und Verhaltensmuster

- Aufdecken von Entwicklungs- bzw. Veränderungspotenzialen

- Kompetenzentwicklung und/oder gesundheitsförderliche Anpassung der Rahmenbedingungen

- Stabilisierung des Erlernten sowie eine stetige Evaluation und ggf. Anpassung der vorgenommenen Veränderungen in der Arbeitsplatz- bzw. Aufgabengestaltung

Schauen Sie bei der Auswahl entsprechender Angebote also möglichst genau hin. Ansonsten haben Sie oder Ihre Mitarbeiter zwar vielleicht einen spannenden Seminartag, aber kaum etwas erreicht oder gelernt, das wirklich vorm Ausbrennen schützt.

PS: Wenn Sie sich aus persönlichen Gründen mit diesem Thema befassen wollen oder müssen, empfehle ich Ihnen die Lektüre des Buches „Dr. Burischs Burnout-Kur – für alle Fälle“ (4). Darin finden Sie viele wertvolle Tipps und Erläuterungen, die Ihnen helfen können, entsprechende Warnzeichen rechtzeitig zu erkennen und sich ggf. vor einer ernsthaften Erkrankung zu schützen.

Hier finden Sie Psyche und Arbeit bei Facebook.

Literatur:

- Burisch, Matthias (2014). Das Burnout-Syndrom (5. Auflage). Springer Verlag.

- Roth, Gerhard & Ryba, Alica (2016). Coaching, Beratung und Gehirn: Neurobiologische Grundlagen wirksamer Veränderungskonzepte. Klett-Cotta.

- Dettmers, Jan & Clauß, Elisa (2017). Konzepte und Perspektiven auf Gestaltungskompetenz. In: Janneck, Monique & Hoppe, Annekatrin (Hrsg). Gestaltungskompetenzen für gesundes Arbeiten: Arbeitsgestaltung im Zeitalter der Digitalisierung (Kompetenzmanagement in Organisationen). Springer Verlag.

- Burisch, Matthias (2015). Dr. Burischs Burnout-Kur – für alle Fälle. Springer-Verlag.

- Bilder: Manfred Evertz, www.manfred-evertz-art.com